1時間の授業づくりで最も大事にしているのは色分け 【全国優秀教師にインタビュー! 中学校編 中1〜中3を見通す! 「高校につながる英・数・国」の授業づくり #18】

前回は英語教育実施状況調査で良好な成果を示している、福岡市の中学校英語教育研究会で研究部長も務めていた、福岡市立下山門中学校の前田範幸教諭に、自身の単元・授業づくりの考え方について聞きました。今回は、そのような考え方を象徴する授業の実例を紹介していきます。

目次

ふり返りシートで、生徒も学びのつながりを捉え直せる

英語を通したコミュニケーション力の育成が重要と話す前田教諭。前々回、紹介した『AI Technology and Language』の6/10時の授業を紹介してくれました。

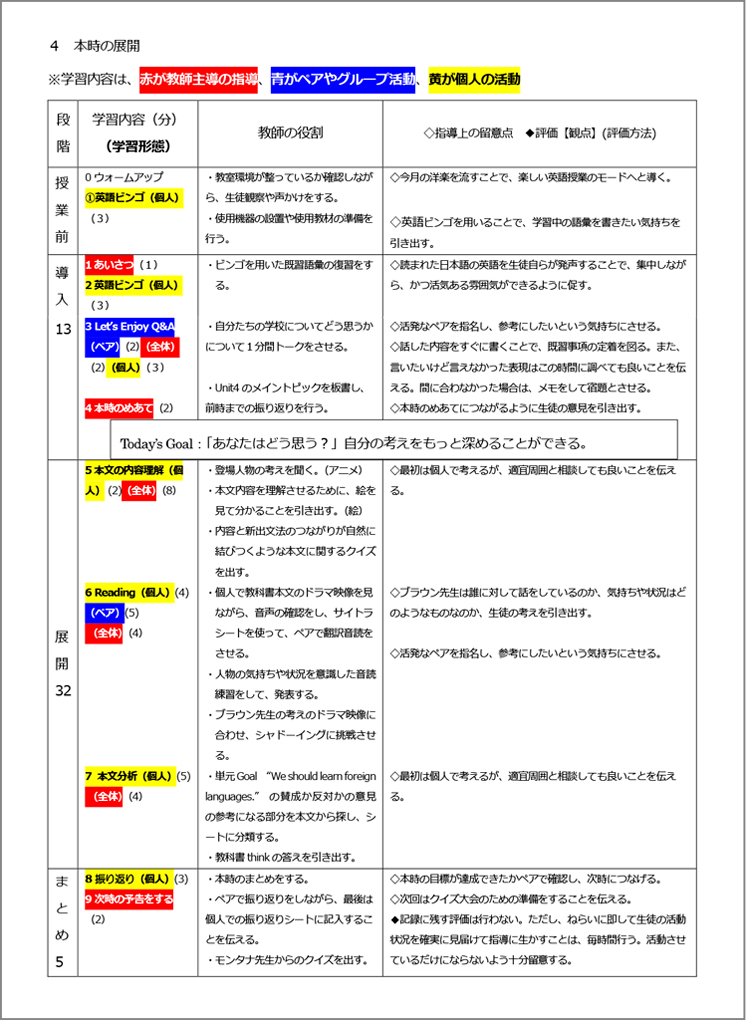

「私は通常、1単位時間の授業を起承転結で、大きく4つに分けています。起は帯活動のような準備となる授業前で、承がこれから学ぶ内容をつかむ導入で、転がその日のメインの活動となる展開で、結は学習をまとめてふり返る、まとめです。

今回、紹介する授業は6/10時で、登場人物であるブラウン先生の考えを読み、自分の考えを深めていくところです(資料1参照)。

【資料1】AI Technology and Languageの6/10時の指導案

この授業では、まず授業前に英単語や熟語(既習・未習含む)を使ったビンゴシートを配付し、そのユニットで学習する英語を各自書き込ませます。そこから授業時間に入り、導入ではレベル1で英語を読み、レベル2では英単語の日本語訳を読み上げていき、生徒がそれを英語として発声してビンゴを行うというようにしています。これは英単語の書き取り練習が好きではない子が多いために行っているものです。

その後、既習表現の英語を使ってペアトークを行います。ペアトーク後は、活発に話をしているペアを指名して実演させることで、『参考にしたいな』という気持ちを引き出していきます。ちなみに、話した内容はすぐに書かせるとともに、うまく言えなかった表現については書かせて表現の定着を図るとともに、伝えられなかった内容については、その場で調べたり、メモしたりするように促しています。

そこから展開のメイントピックである『 “あなたはどう思う?” 自分の考えをもっと深めることができる』を板書して、まず登場人物(ブラウン先生)がAIと言語について考えを述べている本文のアニメを見ます。そして、最初は苦手な子も参加できるよう最初は全員で絵を見て分かることを出していくのです。

続けて本文に結び付くようなクイズを出して内容をつかんでいきます。内容をつかんだら、各自で教科書の本文のドラマ映像を見て、音声の確認をしたり、ただ音読するだけではつまらないので、ペアで翻訳音読をさせたりもします。さらに、上手にできる子には発表をさせ、良いモデルになってもらうのです。

そして単元全体のゴールである、“We should learn foreign languages.” について賛成か反対か、参考になる部分を教材文から探して、アイデアシートに分類していきます。さらに、全員で教科書の think の答えを出していきます。

最後に、自分自身のその日の学びをまとめてふり返り、時間があればペアでふり返りを交流して、ふり返りシートに記入していきます。このふり返りシートがあるからこそ、私も生徒の学びの状態がつかみやすいし、生徒も学びのつながりを俯瞰し、捉え直すことができるのだと思います。また、子供たちのふり返りをよく見て、『こんなふり返りがあったよ』と紹介することで、ふり返りの視点や内容の質が上がるようにしています。

私の授業は生徒の実態も考慮し、オールイングリッシュではありませんが、可能な限り英語で進めるようにしています。また、ALTの先生は1週間に1〜2回しか来られないので、それも考慮しながら単元と授業の構成をしています」

この指導案から見えてくる、1時間の授業づくりで最も注目してほしいのは色分けだと前田教諭は話します。

「指導案で工夫をしているところは、学習内容を教師主導の指導(赤)と、個人の活動(黄)、ペアやグループの活動(青)を明確に分け、意図的に交互に行うようにしていることです。これは、前回も触れた中嶋洋一先生(元関西外国語大学教授)からご指導いただいた工夫なのですが、もし教師が一方的な指導をしていたら子供たちの頭はどんどん下がっていくだけです。ただし、子供たちが主体的に output していくためには input も必要なので、教師の指導も必要になります。

ですから、教師主導の指導(赤)があったら、それについて個人の活動(黄)で思考したり活動したりして、それをペアやグループ(青)で共有し、共有したことを教師がまとめたり(赤)、個人やペアでうまく学んだことを見本として発表させたり(黄、赤)し、また個で学習をまとめてふり返る(黄)というように構成をしています。

こうした構造によって、生徒一人一人の個別最適な学びと協働的な学びが一体的に進み、学びも深まると考えています。この指導案の工夫は、中嶋洋一先生や中嶋先生のオンライン塾の仲間から学ばせていただいたものです。関心をもたれた方は、中嶋先生のHP『なかよう備忘録』をご参照ください」