学級で「ポジティブ行動支援」に取り組んでいくために大切なこと|東京学芸大学・松山康成先生

「適切な行動を支援することで問題行動を予防する」という考え方で注目されている、ポジティブ行動支援。最近、日本でも注目され始めているこの考え方について、教育現場で長年取り組んできた松山康成(まつやま・やすなり)先生に教えていただきました。(取材・構成:村岡明)

松山康成(まつやまやすなり)

東京学芸大学講師。大阪府公立小学校教諭、私立小学校教諭を経て2023年より現職。公立小学校在職中に広島大学大学院教育学研究科教育学習科学専攻に進学し、2022年修了(博士、心理学)いじめやけんか等の対立問題の予防・対応・修復の検討を研究テーマとしている。

目次

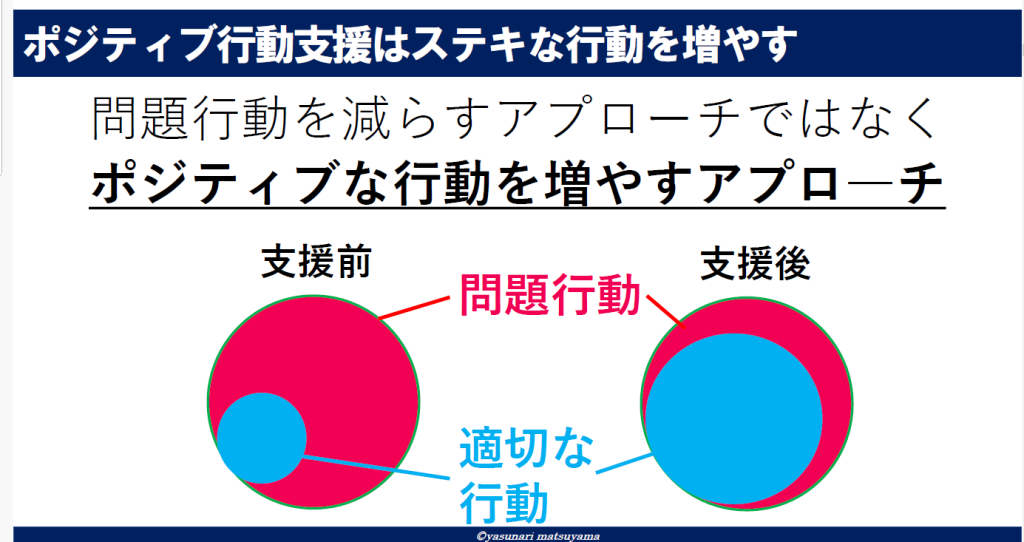

ポジティブ行動支援はステキな行動を増やす

ポジティブ行動支援(PBS:Positive Behavior Support)は、問題行動を減らすのではなく、適切な行動を増やすことに焦点を当てるアプローチです。これは、適切な行動が増えれば相対的に問題行動が減るという考え方に基づいています。

ポジティブ行動支援の実践上の重要ポイント

みなさんの学級では、問題行動があったとき、どのように対処しているでしょうか。子供の問題行動に対して教師が注意や叱責ばかりすると、子供のほうでは「自分は見られているんだ」というように注目メリットを感じてしまい、さらなる問題行動の増加につながってしまいます。

ポジティブ行動支援では、注意や叱責ではなく、具体的な行動を指示します。「~しない」ではなく、「その場面ではどのような行動が期待されているか」を具体的に伝え、その理由を説明します。

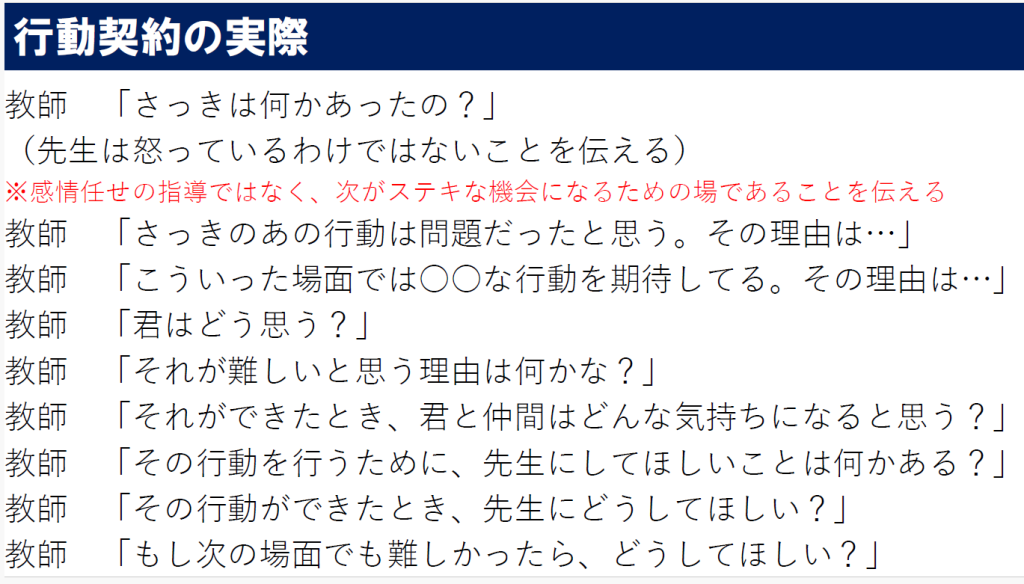

教師はポジティブな行動が生まれるために必要な支援は何かを考え、同時にできた場合にどうするか、できなかった場合はどうするかを考えます。これを「行動契約」といいます。

実際の「行動契約」にどんなものがあるか、具体的に見てみましょう。