管理職は先生方が主体的に『使おう』と思えるようにすることが大事【実践のポイントを分かりやすく解説! 生成AI活用の授業づくり「まずはココから」#06】

前々回、前回と、茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校における、小学校、中学校段階それぞれでの生成AIを活用した授業実践の実例を紹介しました。今回は、そうした授業実践を通して見えてくる生成AI活用のためのポイントや、学校運営上のポイントなどについて中村めぐみ教頭にお話を伺いました。

目次

子供たちに向けても「生成AIとの共存」に関するガイダンスを行う

多様な授業実践がなされている、みどりの学園義務教育学校ですが、生成AI活用上のいくつかのポイントについて、中村教頭は次のように話します。

「現在、本校では全教員が生成AIの活用意義を理解し、あらゆる教科等で活用してはいますが、もちろん必ずしも毎日、授業で活用しているわけではありません。あくまで生成AIを活用することが学びを深める上で効果的な場面で活用しているわけですから。

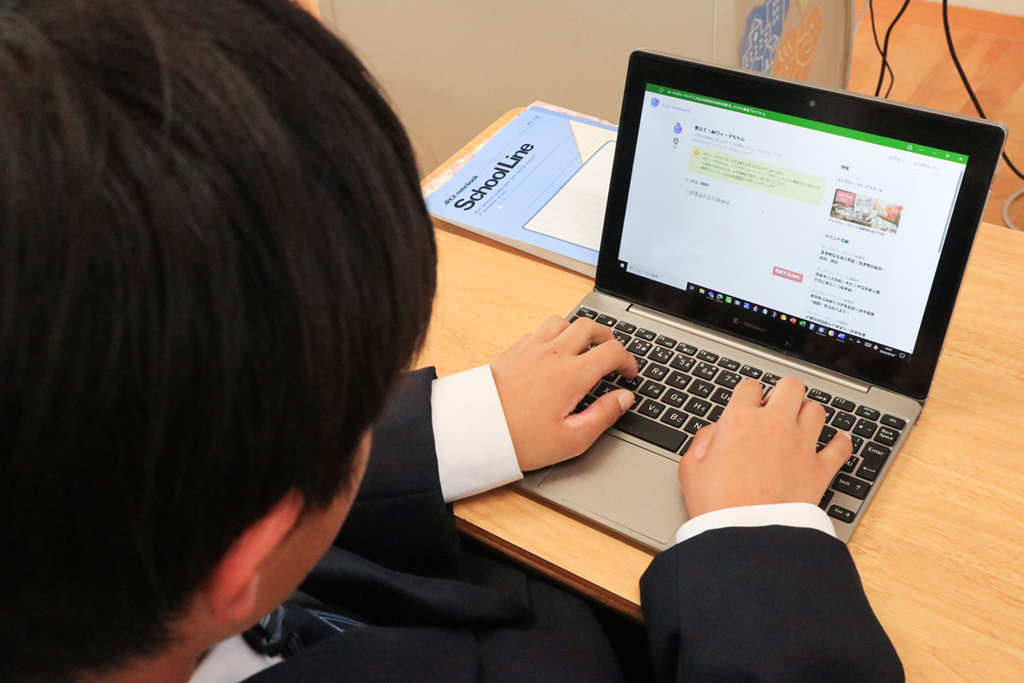

当然、活用する場合は、文部科学省のガイドラインにのっとっています。小学校の低学年ならば、先生が『AIに何て聞きたい?』と聞いた上で、子供たちの代わりにプロンプトを入力するとか、それ以上の学齢ならば、小学生なら小学生向けに作られた生成AIを活用する、13歳以上なら保護者の許諾を得た上で活用するなどということを徹底しています。

ちなみに、生成AIを活用する上で重要なプロンプトの入力については、それだけを取り立てて教職員向けの研修を行ったわけではありません。あくまで先生方自身が校務や授業の試験的活用を通して、どのように入力したら期待する回答が得られるかを身に付けてきています。その上で、授業で子供たちが活用する場合も、プロンプトが適切なものではないために求めていた答えが得られなかった場合、『じゃあ、どんなふうに詳しく聞いてみようか?』と投げかけながら、情報活用能力の一部として身に付けられるようにしているのです。

生成AIの導入に当たって、教員向けにMicrosoftによる研修を行ったことは前に説明しましたが、それと同時に子供たちに向けても、『生成AIとの共存』に関するガイダンスを行っています。そのときに非常におもしろかったのは、『AIとの共存はなぜ必要か?』というMicrosoft側からの問いに対して、子供たちから『AIは人間を退化させるものだと思っていた…』という意見が出たことです。これは、生成AIの活用に反対する大人が言いがちなことですよね。子供たちも最初はそう思っていたわけですが、ガイダンスを通して考えた上で先の言葉に続けて、『AIを動かすには、まず(プロンプトを入力する人の側に)知識(や思考)が必要だと分かった』と言っていました。

実際に生成AIを適切に働かせるには、自分の考えを的確に言語化することが必要だし、その言語も論理的に正しい語順であることが必要になります。子供たちは現在までの学習を通して、プロンプトのちょっとした表現の違いによって返ってくる答えが大きく変わることを如実に体感しており、そのために、より適切な語順で正しい日本語を使おうと意識していると思います。当然、問いたい内容を相手に正しく伝えるために、自分の考えを論理的に整理する力や、その考えを正しく伝えるための国語力も付いてきていると思いますが、当初のガイダンスを通してそのようなことにも気付いていたわけです。

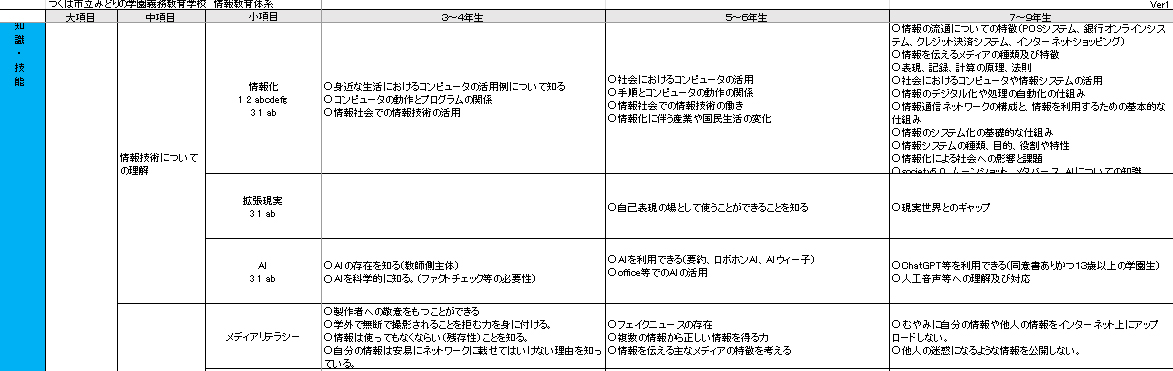

さらに(前回紹介した)3年生の理科でもファクトチェックを行う過程がありましたが、これは生成AIを活用する上で重要なポイントです。このファクトチェックは、本校で作成している情報活用能力の体系表の中にきちんと位置付けてあり、適切に押さえるようにしています(資料参照)。

【資料】みどりの学園義務教育学校の情報教育体系

これについては非常におもしろい実践があって、2年生の算数の授業の中で、先生が『九九を生成AIに聞いてみよう』と投げかけたのです。そこで実際に尋ねてみると間違った答えが出たので、子供たちが『間違っているよ!』『AIはいつも正しいことを言うわけではないんだね』と言っていたそうです。実は事前に先生方が生成AIを活用して確認したときに、間違えることが分かった(内容があった)ため、意図的に仕掛けたわけです。このように、生成AIを活用する上でポイントの1つとなるファクトチェックについては、低学年から取り組むよう体系表でも整理をしています」