終わりのない探究が続いていくのが、生成AIを活用した授業【実践のポイントを分かりやすく解説! 生成AI活用の授業づくり「まずはココから」#04】

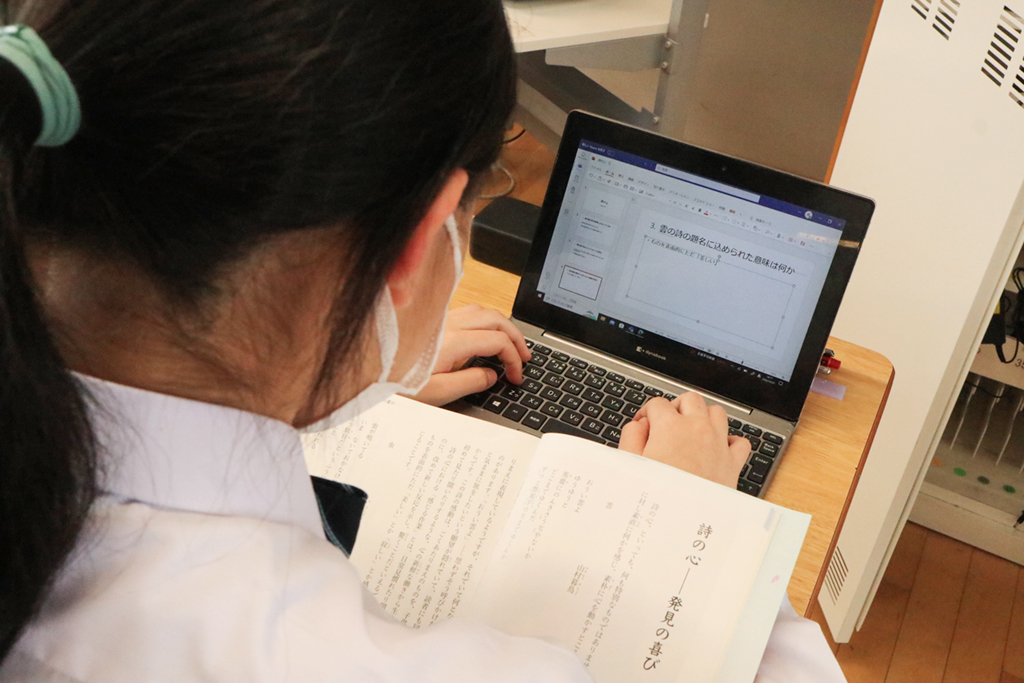

前回は、茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校で生成AIの活用が開始された経緯や、その中でどのような実践が重ねられてきたかを紹介しました。当初、取材日に生成AIを活用した授業は予定がなかったため、後日、授業取材(小学校の実践を中心)に再訪する予定でした。しかし、たまたま7年生(中学1年生)の国語の単元『詩の心 発見の喜び』で、生成AIを活用する授業を行うとのことで、急遽取材をさせていただくことができました。そこで今回は、この7年生の国語の授業を紹介していきます。

目次

AIウィー子ちゃんに質問を入力

国語の富田直道教諭は、授業冒頭、子供たちに次のように話します。

「今日は、『詩の心 発見の喜び』の2時間目です。(前時に確認、共有した)単元計画にのっとって、まずは個別の学習をしっかりした上で、自分たちの考えを共有したり、そこから新たな発見をしたりしていくように学習を進めていってください。まずは単元計画をもう1度読み直して、始めてください」

すでに1時間目に単元計画(資料1参照)を送信され、学級全体で確認している子供たちは、富田教諭の指示に沿って手元の資料を再確認した上で、学習を進めていきます。

【資料1】 富田教諭が生徒に示した単元計画(評価対象、評価基準、学習プロセス)

⚫︎評価するもの

PowerPointかWordによるレポートの提出

1 詩の著者(3人)の思い(この詩は何を表現しようとしているのか。伝えたいメッセージは何か。タイトルに込められた意味など)。

2 著者(嶋岡晨さん)の伝えたいことのまとめ。

3 「人間の作る詩の良さ」とは何かについてのまとめ。

以上の3つの構成でまとめること。

⚫︎評価基準

B 人が作る詩の良さを3つの詩の良さを踏まえて説明している。

A Bの評価に加えて、AIの作った詩などと比較して人が作る詩の良さを理解し、説明できる。

⚫︎学習のプロセス(手順・流れ)

① 本文の詩の解説を踏まえて詩の著者の思いを根拠をもって想像し、まとめる(この詩は何を表現しようとしているのか。伝えたい内容は何か。その他、タイトルに込められた意味など)。

② 本文のまとめを参考に、この文章で伝えたいことをまとめる(学習のチェックポイント)。

③ 「人が作る詩の良さ」とは何かという問いに対する自分なりの答えを見付け出す(本文の内容の最後の1文や詩の意味も踏まえて考えるとなお良い)。

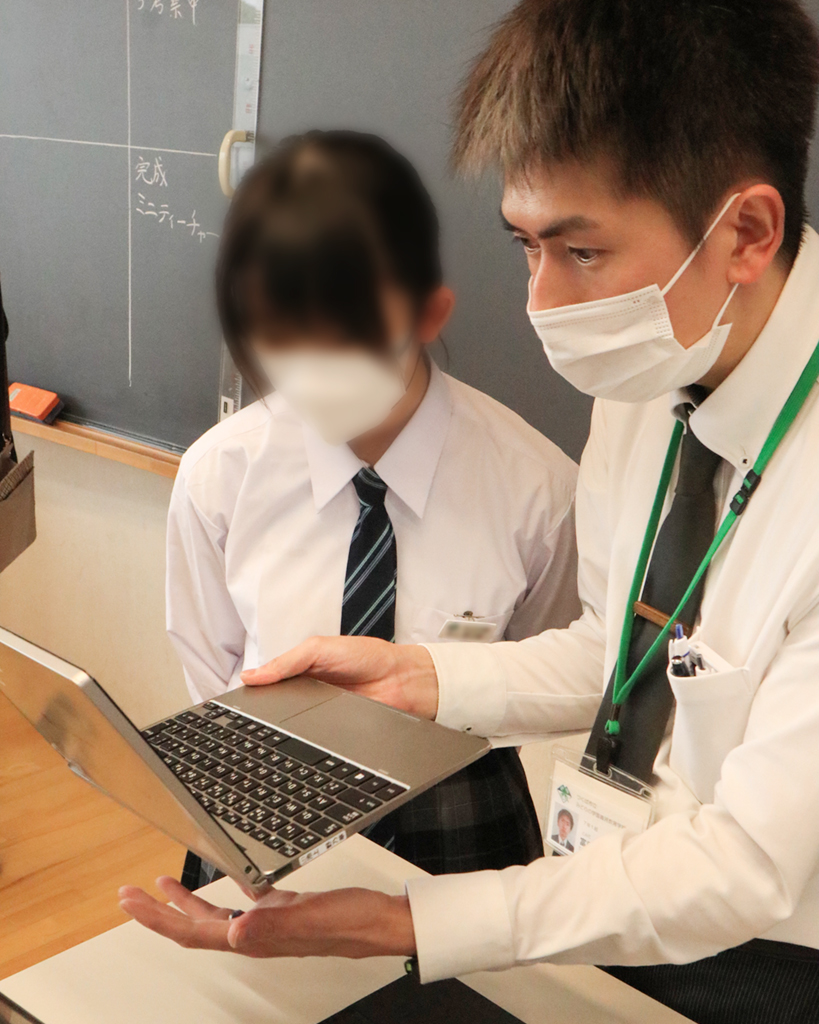

さらに富田教諭は、子供たちからの質問を受け、1人で黙々と調べたり考えたりして追究するだけでなく、友達同士で机を並ベて対話したり、学習過程で離席して友達の意見を聞いたりするなども、適宜行ってよいと説明。子供たちは早速、1人でノートパソコンを開いて調べものを始めたり、友達同士で机を並べたりしながら学習を進めていきます。

個別学習開始から数分経ったところで、子供たちの学習状況を見ながら、次のように声をかける富田教諭。

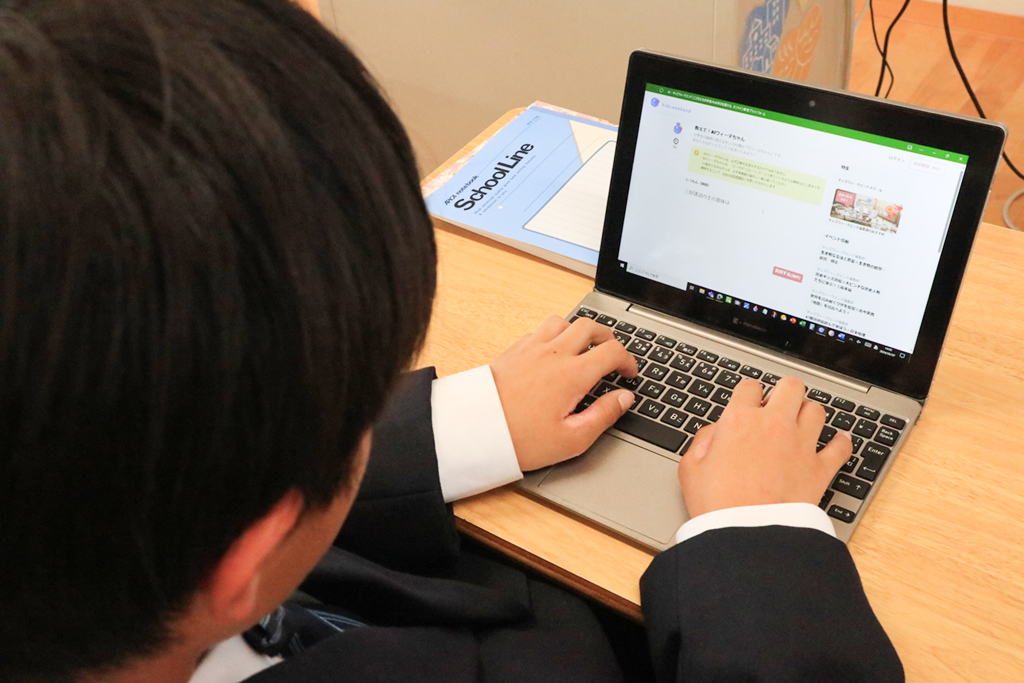

「生成AI(Microsoft Copilot)を使いたい場合は、私に声をかけてください。皆さんの質問を入力していきます。また、みなさんが使えるAIの、AIウィー子ちゃん(ChatGPTを活用し、小学生向けカリキュラムに基づいて作られたAI)を使ってもいいですよ。まずは①と②を進めていってください」

そう話しながら、事前に生成AIに作らせておいた『虫』という教材と同じタイトルの詩を見せる富田教諭。ちなみに子供たちに対し、1時間目に生成AIに詩を作らせてみることもやってみてよいと話しているそうで、そうした生成AI作成の詩と教材の作品とを比べながら考えている子供も見られます。

7年生になったばかりの子供でも活用できるAIウィー子ちゃんに、質問を入力していた子供の1人に話を聞くと、次のように説明してくれました。

「この詩を読み込ませて、ウィー子ちゃんはどう思うのかを聞いてみて、自分が思ったことと、ウィー子ちゃんが思っていたことがどれくらい違うのか、どこが違うのを確認し、そこから考えていこうと思っています」

また、別の子供は詩の作者である三好達治の一般的な作品傾向について生成AIを使って調べていました。その活用意図について、その子供は次のように説明してくれました。

「この詩(『土』)は様子を表しているけれど、三好達治さんの詩は自然や人間の心情を書いていることが多いというから、そういう視点から(改めて『土』の詩を)読み直してみます」

そうした学習過程では、プロンプトの入力が不十分で「『虫』という詩は誰の詩のことですか?」と問い返されたり、ちょっとしたプロンプトの文章の違いで、回答に違いが生じたりすることも体験しています。そうした過程を体験しながら、生成AIをどう活用することがより有効なのかも、試行錯誤を経て体得している様子が見て取れます。

生成AIも学習仲間の1人というイメージ

子供たちが適宜、生成AIを活用している様子を見ながら、富田教諭は次のように説明します。

「生成AIから視点をもらって、読んでいく上での糸口にするのも1つの方法だし、自分なりの解釈がある上で生成AIの回答とのズレがあって、『あれっ? 自分が思っていたのとは違うぞ』というところから追究がさらに深まっていく場合もあるでしょう。生成AIも学習仲間の1人というイメージです。生成AI自体が人の知識の集合体という側面がありますからね。もちろん、生成AIが示してくれる知識はあくまで一般的な知識ではありますが、AIを設計した人の偏り(クセや考え方)が反映される場合もあるでしょう。そうした側面から考えても、学習仲間の1人と考えて使うことはできるのだと思います」

学習時間が中盤に差しかかってきたところで、学習プロセス②のチェックポイントまで進んだら自分に声をかけるように、と話す富田教諭。少しして、1人の子が自分なりのまとめを携えて「チェックポイントまで来ました」と富田教諭に声をかけ、対話しています。

富田教諭「あなたは、雲に対してこんなふうに言う?」

子供「言わない」

富田教諭「じゃあ、どんな感情があるからこんなふうに言うんだと思う?」

子供「雲を見て、雲はそのときによって色や形が変わったりするから、どういう違いがあるんだろうと…そこに思いを込めて…」

富田教諭「なるほど、なるほど。例えば、そういうところを加えてあげるとよいと思うよ」

また『虫』の詩に対するまとめを読んで、このように対話しています。

富田教諭「ここで鳴いている虫は何をイメージする?」

子供「スズムシかな」

富田教諭「虫が、スズムシが鳴いています。それを聞いてあなたは、『はぁ…』って涙を?」

子供「ならない」

富田教諭「ってことは、そこにはこの作者の何がある?」

このように、子供が読み取ってまとめた意見に対して問いを投げかけながら、より深く読み取っていくためのヒントを与えていく富田教諭。さらに机間を回って子供たちに声をかけたり、子供たちから声をかけられて読みを深めていくための対話をしたりしていきます。

そのように個別あるいは共同で追究を進めていき、残り5分を切ったところで、ふり返りを書かせ、次時の学習について簡単に説明をして授業を終えました。