今どきの子供心をつかむ!小学3~4年へのカウンセリング術

昨今、学校教育においても、子供の人格形成やさまざまな問題解決に有効なカウンセリング心理学に基づいたアプローチが注目されています。問題を抱えている子供と関わり、子供自身の問題解決力を引き出すカウンセリング術を紹介します。

玉川大学教育学部教授・原田眞理

原田眞理(はらだまり)●玉川大学教育学部教授。保健学博士、公認心理師、臨床心理士。日本精神分析学会認定心理療法士。『子どものこころ、大人のこころ 先生や保護者が判断を誤らないための手引書』(ナカニシヤ出版)など著書多数。

目次

子供の問題行動にはアプローチのタイミングと日々の声かけが重要

私は精神科・心療内科において約30年臨床をし、さらにスクールカウンセラーとして学校現場で、いじめや不登校に悩む親子や先生方と接してきました。その中で感じたことは、小学校の先生との出会いは子供にとって、非常に大きな意味をもつということです。

目に見えない心のサインにいかに大人が早く気が付くか、理解しようとするか、そしてどう対応するのかが、子供の心に大きな影響を与えるからです。

心は目に見えませんが、子供はさまざまな形でサインを送ってきます。先生方も常に少しでも早く子供の心の変化に気付こうと心がけていると思います。しかし、早期解決を意識しすぎるがために、サインを見付けた後の対応を間違えてしまうことがあるように思います。

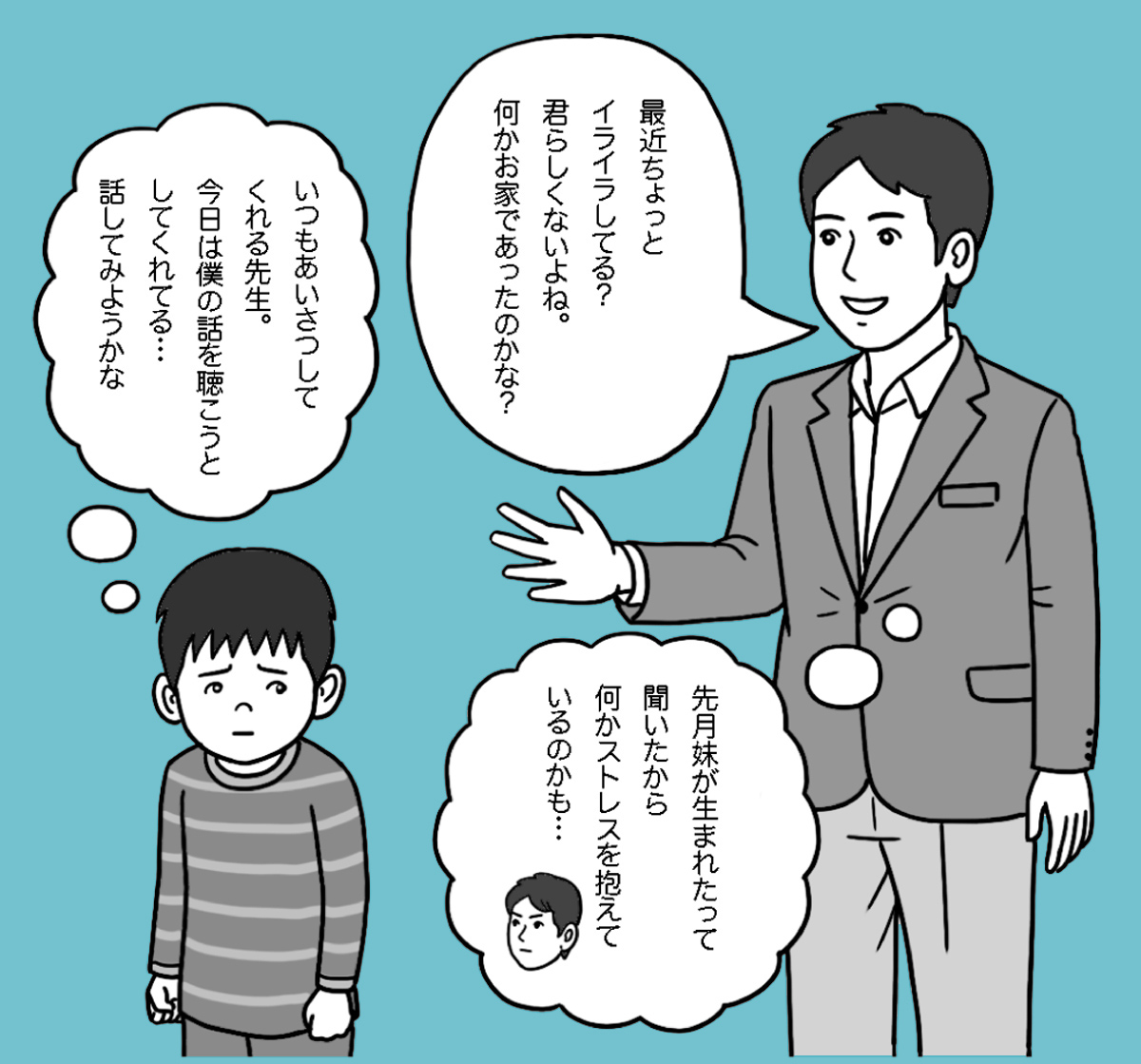

例えば、先生方は問題行動があると、すぐに声をかけ、話を聴こうとしがちです。しかし、子供は今は話したくない、もしくは話す準備ができていないことも多いのです。話を聴く側も、なんの準備もしていなければ、的外れな質問をしてしまうことが多くなるでしょう。

まずは「おはよう」などと普段通りの声かけをしながら、その子のことを注意深くよく観察してみることをおすすめします。さらに、調査票を見る、交友関係や家庭のことを確認するなど、迅速に情報収集します。

そして、ある程度自分の中で「この子の問題は、こういうことなのかな」と予測が立った時点で、具体的な面接をします。そのほうが、的外れな対応をせずに済み、カウンセリングの効果が上がるのです。

日頃の関わり方もポイントです。三・四年生は、心が大きく揺れ動いている時期。だからこそ自己評価と自己肯定感を高めることがとても重要です。「自己肯定感を高める」と言うと、子供をほめようと考えがちですが、実は「Aさん、おはよう」などと何気ない言葉がけをするだけでもよいのです。

心の中がモヤモヤしている時や「いじめられているから学校に行くのが嫌だな」と思っている時に、先生から「おはよう」と何気なく声をかけてもらうと、「先生に話してみようかな」と心が動き、話し出せるということがよくあるようです。

大事なことは、毎日その子の存在を認め、「先生は叱ろうとしているのではなく、自分を見ていてくれているんだ」と感じさせることです。

【関連記事】子どもへの声掛けの仕方について具体的に知りたい方はこちらもチェック!→「泣く」「怒る」「騒ぐ」ネガティブな感情表現をする子どもへの対応とは

心の成長を促すために発達促進的関わりを増やす

もう一つ大事なのは、「発達促進的な関わり」をすること。本人のもっている力を伸ばすということです。困難があった時、先生が解決してあげても、本人ができるようにならなければ、心の問題にとっては意味がありません。本人がどのようにその困難を乗り越えていくのかということが、その子の成長につながるのです。

例えば「下の子が生まれてからちょっと不安そうなので、保護者にスキンシップを取るようお願いしよう」という支援は、心理療法的に言うと、「環境調整」です。一時的にスキンシップを増やしても、両親が下の子をかわいがると、また問題が起きてしまいます。なぜならその子の心が成長していないからです。心を成長させるためには、「自分で解決できた」という実感をもたせることが重要です。

心理療法では、「妹ができてから、お父さんやお母さんが取られちゃった気がするのかな?」「どんな気持ち?」「『妹が憎たらしい』とか言いたいけれど、言っちゃいけないと思っているんだね」などと問いかけ、気持ちを言語化していきます。

その中で、本人が自分の気持ちの変化を実感し、取るべき行動を選択していくのが、発達促進的関わりで、効果的な解決法なのです。