児童理解と教材研究ができていれば、何も怖いことはない【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第44回】

前回、青森県の浅田鶴予先生が研修主任を任され、苦労をしたことを紹介しましたが、今回は大学の附属小学校に赴任し、さらに大学院に入ることで算数の教科としての専門性を高めていった過程などを中心に紹介していきます。

目次

中野博之教授から「つくる」学習があることを教わる

3校目では研修主任をして苦労したのですが、そこから地元大学の附属小学校へ異動になりました。そこで、私の教師人生最大の師匠である中野博之教授(附属小学校赴任後に中野教授のもとで大学院修士課程に入る)に出会ったのです。

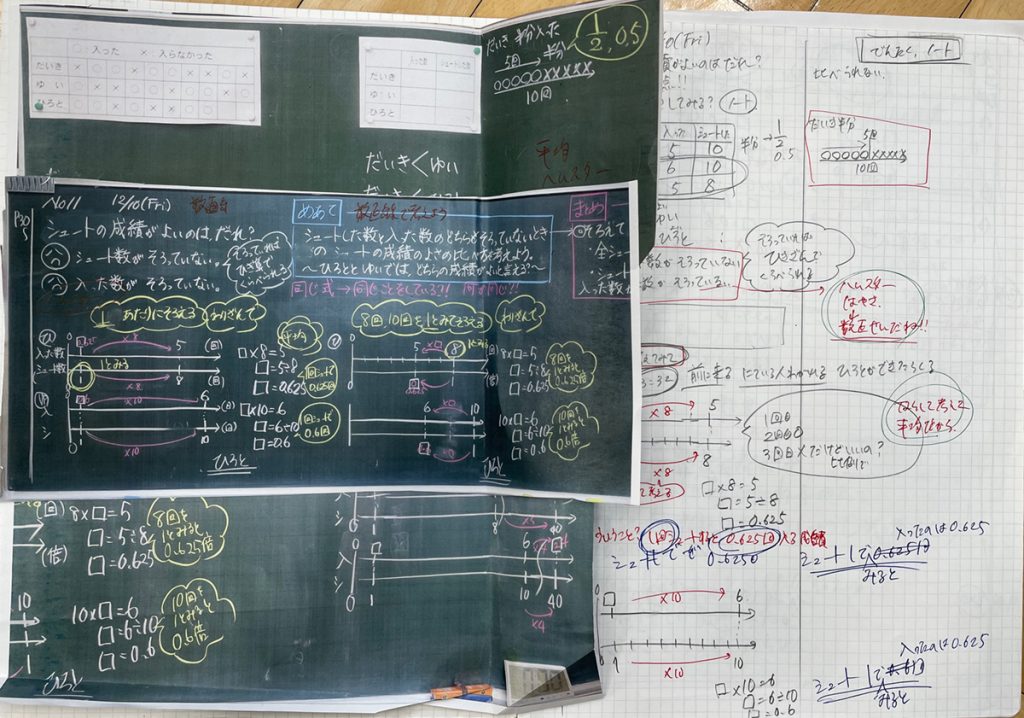

私は近年、若手の先生と授業づくりについてお話をすることもあるのですが、そのときに言うのが、「児童理解と教材研究ができていれば、何も怖いことはないよ」ということです。児童の実態を知り、思考の広がりや間違いをイメージできていて、教材の系統的な理解ができていれば、授業中に子供たちがどんな方向に思考していっても対応が可能です。多様な誤答や誤概念が生じていても、その間違いの原因が分かりますから、問い返したり、事前の学習を確認したり、他の子供たちと対話の場をつくったりしながら正しい概念形成に導くことができます。あるいは予想外に深い思考が出てきても、その意図を汲み取り、評価することもできるわけです。

私はそれまでの経験を通して、児童理解はできるようになっていたと思います。ただ算数の教材については、6年間で全学年を担任したことによって内容のつながりは分かっていましたが、数学科で学んだわけではないので、教材の本質に関わるような系統的な理解はできていませんでした。その教材の本質に関わる部分を中野先生からしっかりと指導していただきました。改めて教材研究が大事だということや、それが統合的・発展的な見方・考え方の育成につながることも中野先生から教えていただいたのです。

算数の授業では、計算が「できる」ようになることのみに重点が置かれていた時代がありました。しかし、算数には「できる」と「分かる」があり、「できる」だけではダメで「分かる」ことが重要だということは、中野先生に出会う前から知っていました。しかし、中野先生から、さらに「つくる」学習があることを初めて教えていただき、中野先生の師匠である杉山吉茂先生(東京学芸大学名誉教授、日本数学教育学会名誉会長など)のご著書や、故中島健三先生(東京学芸大学名誉教授)のご著書で読んで、目から鱗が落ちました。

加えて、中野先生の先輩である太田伸也先生(東京学芸大学名誉教授)や故中村享史先生(山梨大学教育学部教授)、高橋昭彦先生(東京学芸大学特命教授、DePaul University名誉教授)など、多様な専門家のお話を直接、聞く機会を得ました。中野先生と太田先生に、福島県で開催された、学会の全国大会に連れていっていただいたときには、初めて杉山先生にご挨拶することができたのですが、「中野がいつもお世話になっています。どうぞよろしくお願いします」と、私のような者にとてもていねいなお言葉をいただき、恐縮するとともに感動したことを今も覚えています。