第59回 2023年度 「実践! わたしの教育記録」入選作品 荒木裕亮さん(関西大学初等部教諭)

生活科「公園探検」を出発点とした、思考スキルの習得と活用を目指す授業のSTEAM化

~『ゆめのこうえん』をデザインしよう~

目次

はじめに

入門期の児童が、自分たちを取り巻く環境にある対象物の一つ一つにじっくりと目を向け、能動的に考えたり、思いをもって関わったりすることは容易ではない。1年生の発達段階や実態を踏まえながら、身近にある事物や事象に目を向けさせ、それらに対する「気づき」から「問い」を見出させることを大切にし、ワクワクしながら学びに向かおうとする土台づくりを目指したいと考えた。

ある学びをきっかけに、今まで何とも思わなかった事物や事象に対して様々な疑問をもったり、多面的に見てみようとしたりする学習の転移が生まれることを期待し、「公園探検」から始まる「授業のSTEAM化」を構想することとした。

また、児童が見出した「問い」の一つ一つにスポットを当て、全体で探究、解決していく過程で得た様々な情報と、自身の体験や経験とを結びつけながら考えを形成していく為には、思考スキルの習得と活用(ミューズ学習)が必須である。故に本構想では、児童の学びの歩調に合わせながら、学習活動の適材適所に思考スキルの活用場面を設定した。

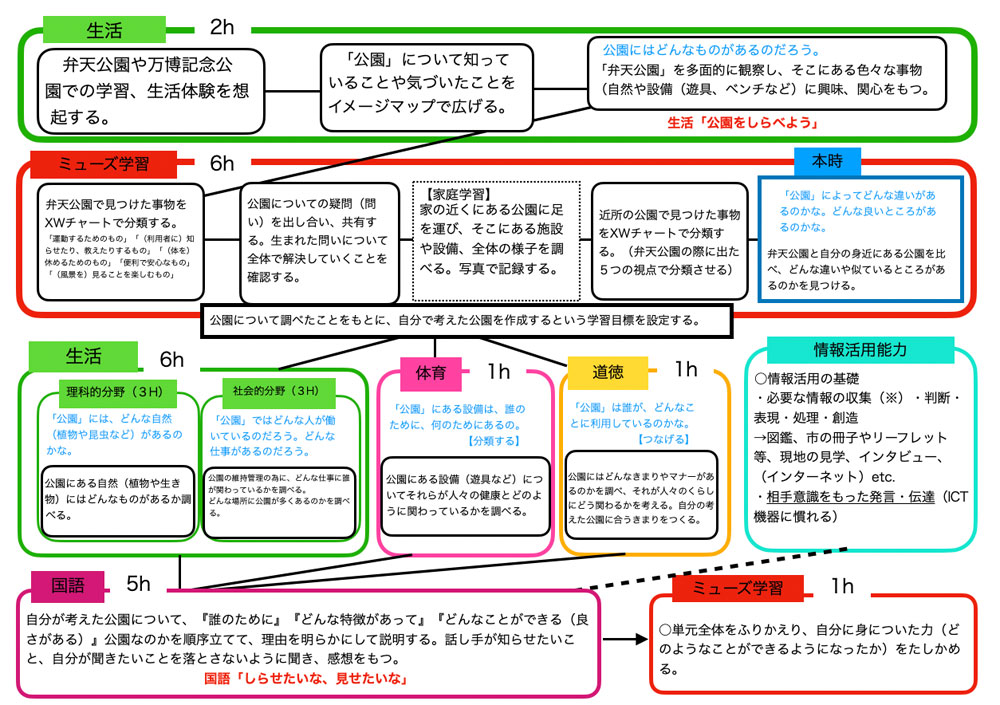

単元を構想する図

本授業(単元)の実施期間、対象について

・実施期間:2022年9月〜12月

・対象学年:本校第1学年児童 63名

第一章 日常にある「場所」「もの」「人」に目を向け直す

(1)対象物を多面的に見る

本構想では、生活科の学習と深く関わり、学校に隣接し児童の通学路の一部でもある『弁天公園』に触れることを入口にした。春から夏にかけては、児童が興味をもった虫や草木の観察と、季節による変化を感じさせた。

その中で、草木以外の物に興味をもったり、「これは何だろう。」と呟く児童の声を取り上げ、全体で共有したりすることで、他の児童の視点も広げていった。その結果、それまでは無意識に見ていた遊具や設備、看板などが徐々にクローズアップされていった。

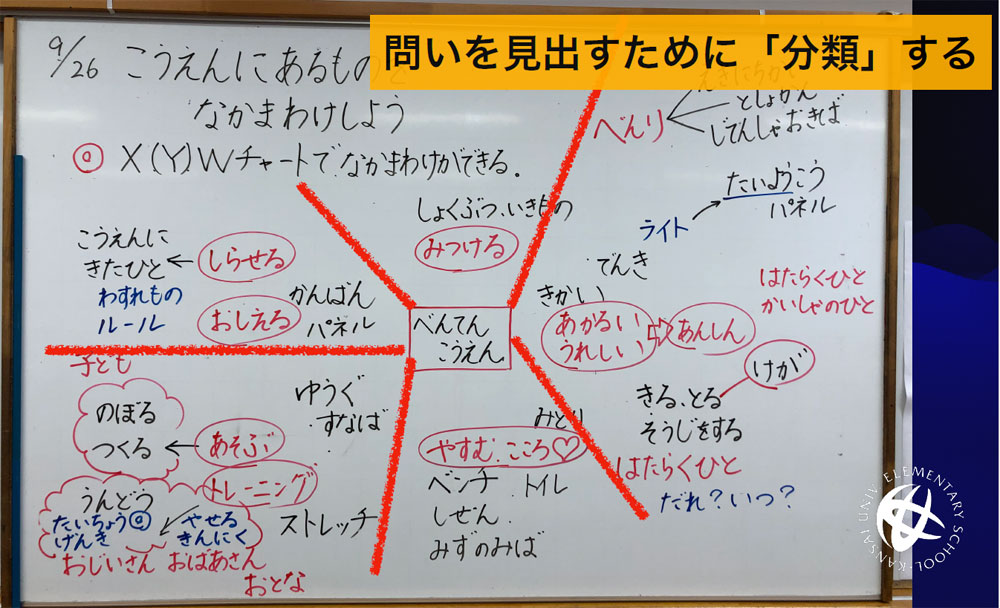

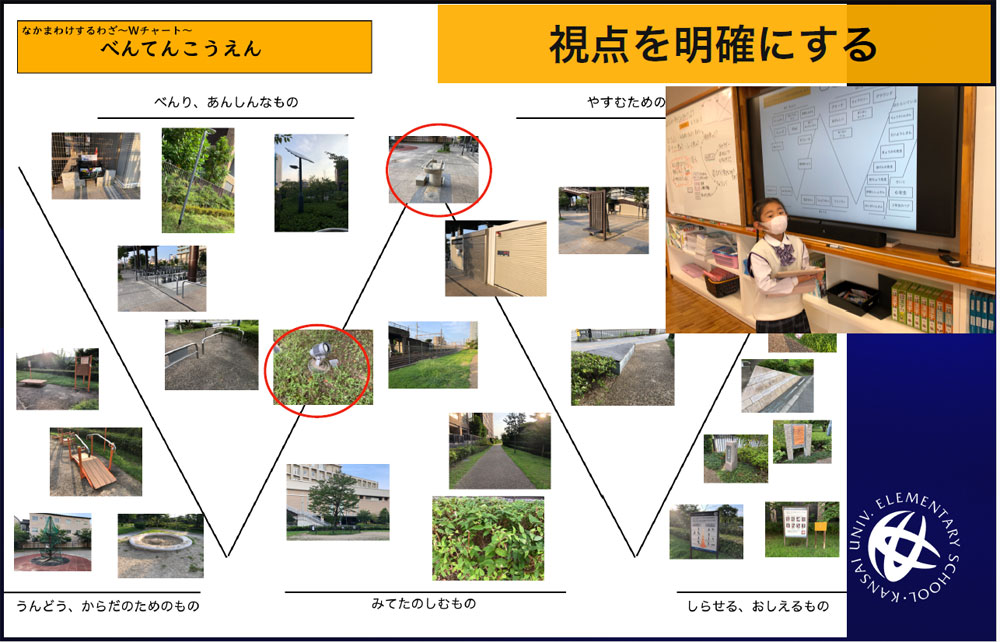

次に、見つけた事物をXチャート、Wチャートで分類させた。最終的に

- 運動するためのもの

- (利用者に)知らせたり、教えたりするもの

- (体を)休めるためのもの

- 便利で安心なもの

- (風景を)見ることを楽しむもの

などの仲間分けができた。また、この学習場面では、整備された道や剪定された植物の写真から、公園で働く人々にも目を向けさせている。ここでは、普段当たり前のように利用している公園が、多くの人の手によって維持管理されていることに気づかせることで、他の公共施設に対しても同じように見たり考えたりできるようになることもねらっていた。

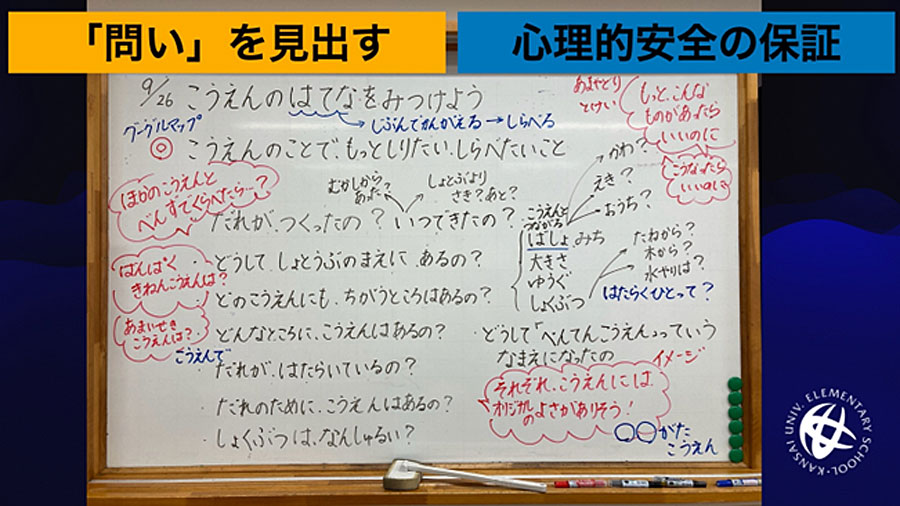

(2)「問い」を見出し、学びの道筋をつくる

分類したことから「問い(なぜだろう、どうしてだろう、本当かな)」を見つけさせた。例えば

「弁天公園はいつできたのだろう。」

「どうして弁天という名前がついたのだろう。」

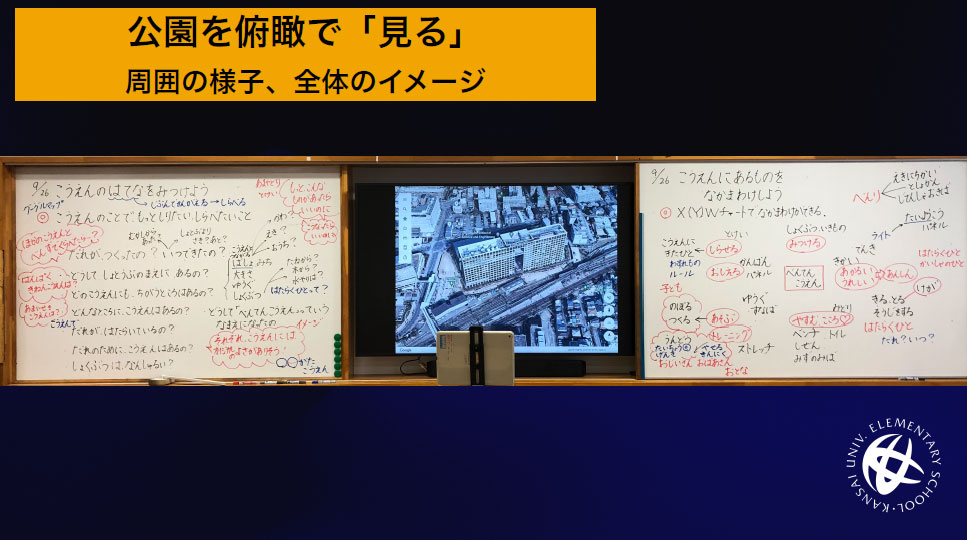

といった、調べれば答えがすぐに分かるような問いも受け入れ、児童が「問い」をもつこと自体を楽しいと思えるようにした。ここでは、Googleマップを活用し公園全体を俯瞰で捉えさせた。そうすることで公園の特徴や周囲の環境の様子にも目を向けた「問い」が出てくるのではないかと考えたからである。

これらの過程で、

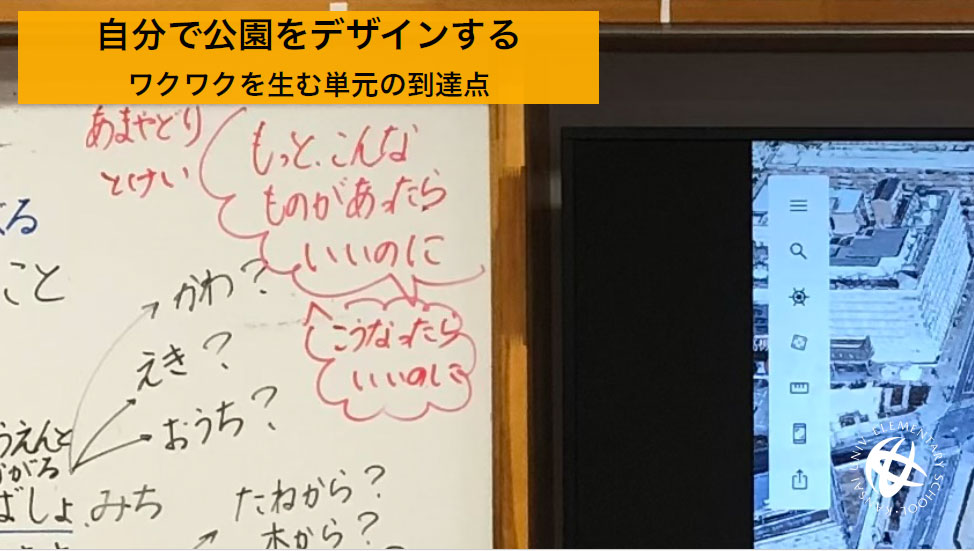

「もっと時計があれば便利なのにな。」

「雨宿りができる場所があると良いな。」

という児童の呟きが出てきた。そこで、「自分たちでオリジナル公園(ゆめのこうえん)をつくろう」という学習の到達目標を提示した。