小学校理科で問題を見いだすための「先生の発言」を、大学生と考えてみた 【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#33

教員養成系の大学などでは、多くの授業で「模擬授業」が行われています。先日、私の勤務校でも、大学生が理科の模擬授業をしました。授業を行った後、「先生、ビデオを見ながら振り返りをしたいです」との申し出がありました。そこで、ビデオを見ながら導入場面の先生の発言の在り方を一緒に考えてみることにしました。今回の授業は6年の「水溶液の性質」の単元です。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.子ども役の人に聞いても反応が悪い

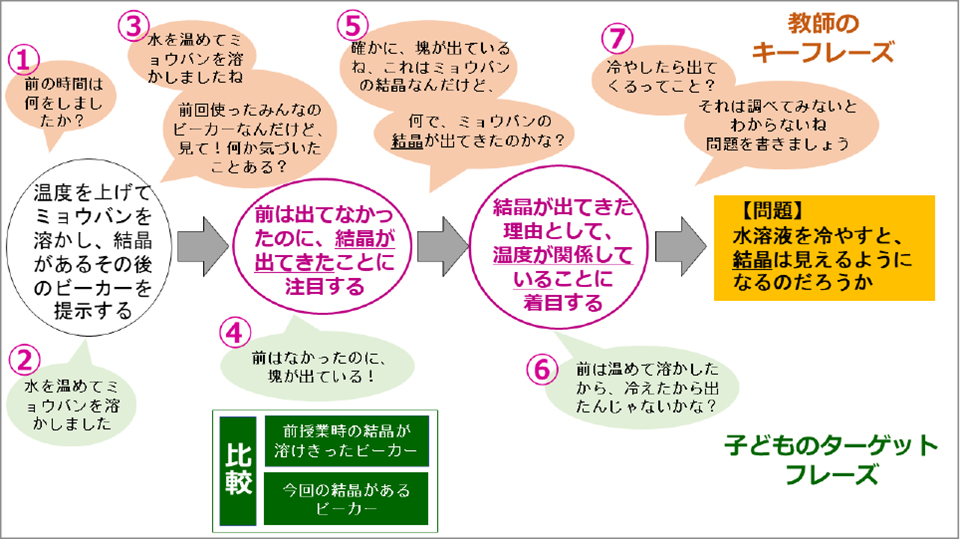

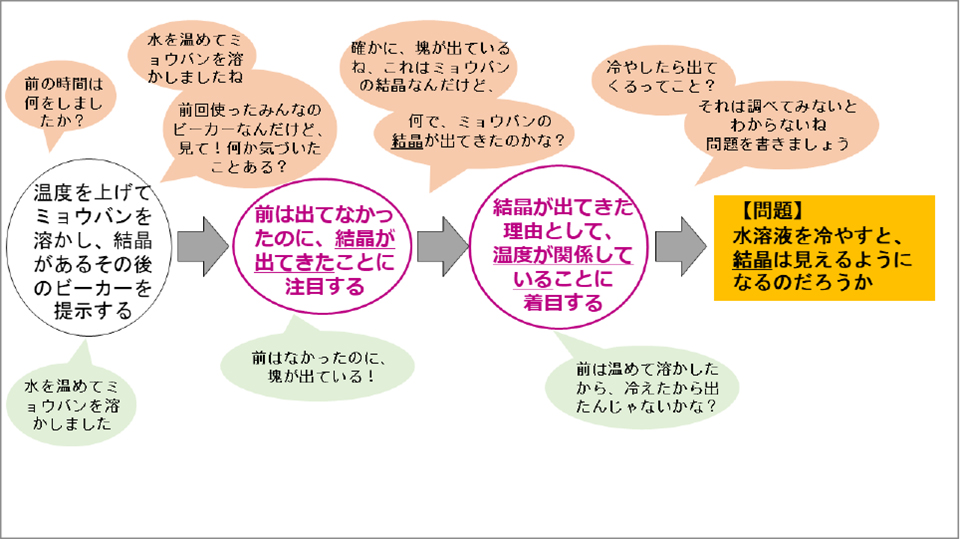

今回の授業は、「水溶液の性質」の内容の中でも、後半の「水溶液を冷やすと、結晶は見えるようになるのだろうか」という問題を導き出す場面です。学生の動画を見て振り返ると、問題を子どもが見いだせるように、先生が子どもに発する発言が曖昧だったようです。以下は、学生と私とのやり取りになります。

(寺本)

今回導き出したい問題は何でしたか? そして、最初はどのように始めますか?

(学生)

問題は「水溶液を冷やすと、結晶は見えるようになるのだろうか」です。前の時間に温度を上げてミョウバンを溶かしたんですけど、それを数日置いたら結晶が出てきたという状況で、前回のビーカーを見せるところから始めます。

(寺本)

なるほど。では、前の時間の振り返りも最初にやりますね。ホワイトボードで図にして書いていきましょう。

(寺本)

「水溶液を冷やすと、結晶は見えるようになるのだろうか」を引き出すためには、子どもたちが段階を踏んで、押さえどころを確認する必要があります。逆算して考えてみましょう。ここで子どもに気づかせたいことは、【問題】の中を見て考えます。はじめに「水溶液を冷やすと」と書いてありますね。

先生としては、子どもたちが、この【問題】に近いものを書けるようにしてあげたいのですが、そのためには子どもたちが「冷やすと結晶が出てくる」ということに気づかないといけませんよね?

(寺本)

ここで考えたいことですが、子どもの発言を引き出すためには、先生はどのような言葉を言えばいいでしょうか?

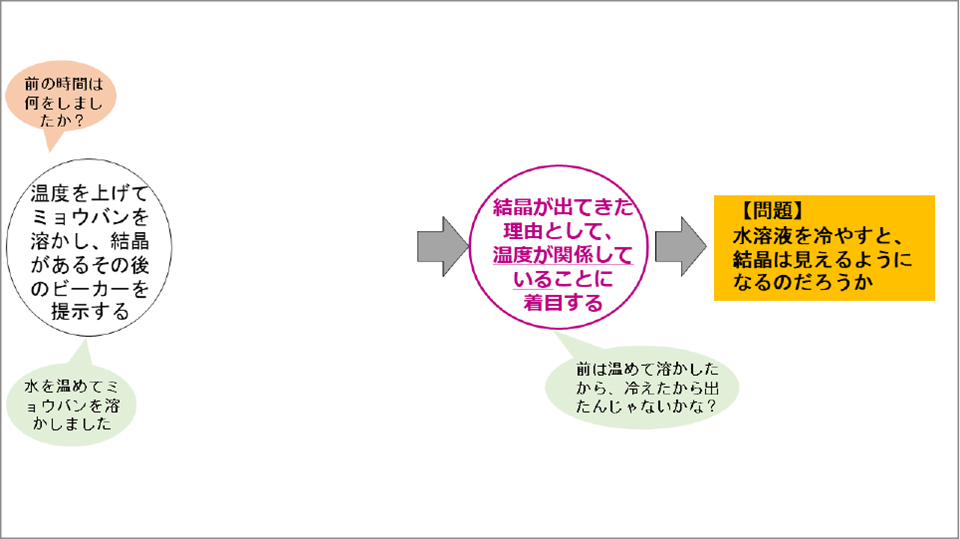

つまり、問題を引き出すには「結晶が出てきた理由として、温度が関係していることに着目する」ことが必要ということがわかりますね。期待する子どもの言葉は、

「前は温めて溶かしたから、冷えたから出たんじゃないかな?」

ということでしょう。これも、図に書き入れてみましょう。

(寺本)

先ほど問題の文章を見て、「子どもたちに問題を書く前に押さえるところは何か?」を考えて、「温度が関係していること」がわかりましたね。では、さらに逆算して考えますが、さらにその前に押さえるべきことは何だと思いますか?

(学生)……。

(寺本)

難しいですよね。答えとしては、そもそも結晶に気づいていないので、「結晶が出てきたこと」に気づかせることが必要ですね。子どもの言葉としては、「前はなかったのに、塊が出ている!」みたいな発言になるといいですね。驚きながら発言するとか。では、これも図に書き込んでみましょう。

(寺本)

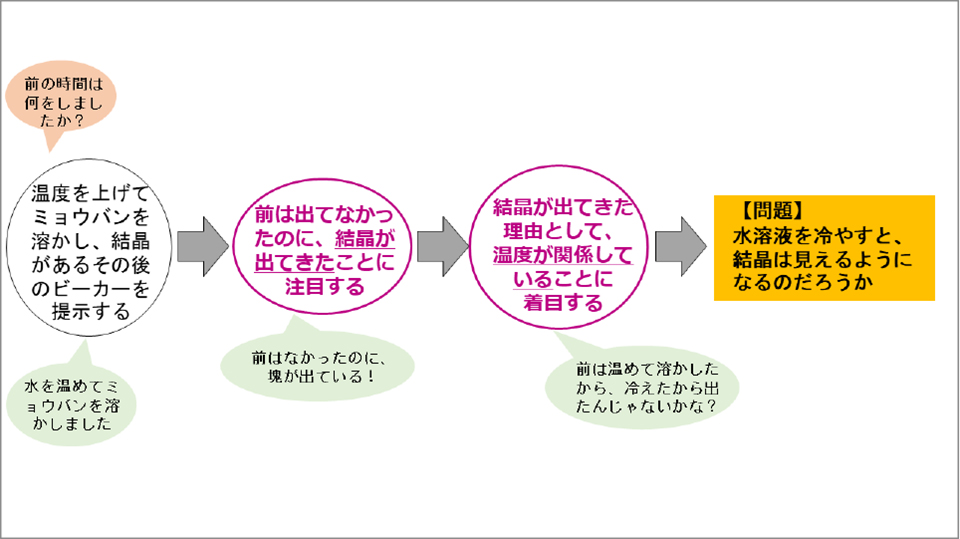

さあ、ここまで「子どもたちに問題を書く前に押さえるところは何か?」ということで、

①「前は出てなかったのに、結晶が出てきたことに注目する」

②「結晶が出てきた理由として、温度が関係していることに着目する」

という2つの押さえどころが確認できました。また、その際に引き出したい子どもの発言も書き込んでみました。

(寺本)

ここで考えたいことですが、子どもの発言を引き出すためには、先生はどのような言葉を言えばいいでしょうか?

(学生)

先の発言が「前は温めて溶かしたから、冷えたから出たんじゃないかな?」だったので、「何で、結晶が出てきたのかな?」ということでしょうか?

(寺本)

いいですね。「前はなかったのに、塊が出ている!」の方はどうですか?

(学生)……。

(寺本)

ちょっと難しいかな。ミョウバンの結晶ができているビーカーを見せて「見て! 何か気づいたことある?」くらいでいいですね。ちょっと繋ぎ言葉も入れて、図に書き込んでみましょう。

(寺本)

では、この話のやり取りに番号をつけてみます。上の部分が、教師が押さえたいキーフレーズになります。そして下側は、子どもから引き出したいターゲットフレーズになります。

このとき、留意点が2つあります。

1つめは結晶が出てきたことに注目する際に、前のビーカーと、今回のビーカーを比較しているところですね。今回のビーカーしか目の前にないので、前の時間の溶けきったビーカーの写真を見せて比較するのもいいでしょう。

もう1つは、問題の文章の中にある「結晶」という言葉が、子どもの口からは、なかなか出てこないことです。子どもから出にくい言葉は、問題を子どもが書く前に先生の発言の中に散りばめておきたいですね。ここでは⑤のあたりで先生がしっかりということが大切だと思います。