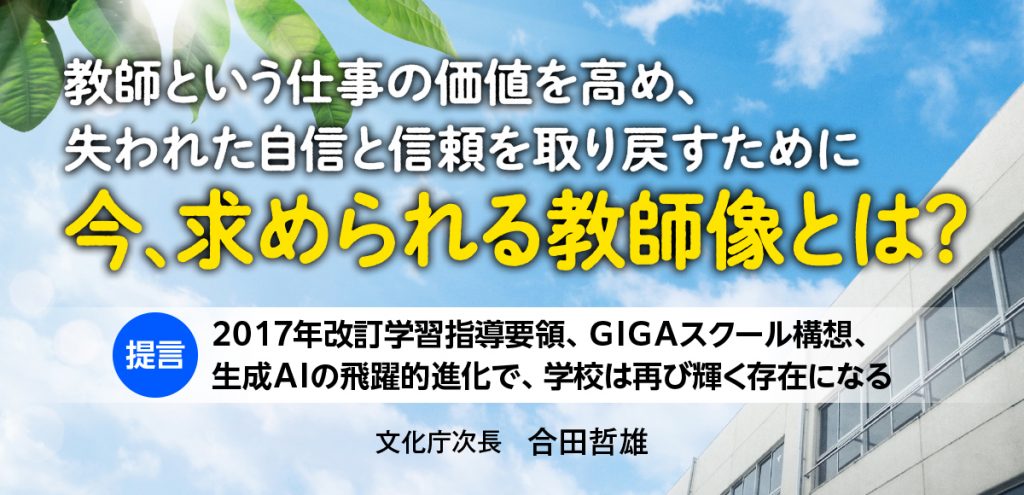

提言|合田哲雄 教師という仕事の価値は下がるどころか、むしろ高まっている 【教師という仕事の価値を高め、失われた自信と信頼を取り戻すために 今、求められる教師像とは? #01】

世間からは「学校はブラック」だと思われ、保護者対応の難しさから自信を失い、教師という仕事に対する価値が以前よりも下がったのではないかと、感じている方もいるのではないでしょうか。そこで、どうすればその価値を上げられるのかを考えてみることにしました。教師たちの失われた自信と信頼を取り戻すために、今、求められている教師像を明らかにする8回シリーズの第1回目です。今回は、現在の学習指導要領に書かれた内容を実現するために求められる教師像を明らかにします。二度の学習指導要領の改訂に携わり、現在は文化庁次長の合田哲雄さんに話を聞きました。

合田哲雄(ごうだ・てつお)

1970年生、岡山県倉敷市出身。1992年に旧文部省に入省し、初等中等教育局教育課程企画室長、NSF(全米科学財団)フェロー、高等教育局企画官、初中局教育課程課長、同財務課長、内閣府・審議官などを経て、2022年より現職。兵庫教育大学客員教授、東北大学講師。2008年、2017年の学習指導要領改訂を担当。東京都目黒区立小学校(3年間)、中学校(3年間)でPTA会長を経験。共著に『学校の未来はここから始まる』(教育開発研究所、2021)、単著に『学習指導要領の読み方・活かし方』(同、2019)がある。

目次

教師という仕事の価値は下がっていない

この特集のタイトルは「教師という仕事の価値を高めるために」とあります。その背景には教師の仕事の価値が下がっているという認識があるのかも知れませんが、私は教師という仕事の価値は全く下がっておらず、むしろ高まっていると思っています。私たち文部科学省の職員の仕事は、政治家や財務省主計局などに対して、資料や説明ぶりを工夫して説得し、教育や文化、学術やスポーツに対する投資を拡大することです。国会答弁もそのために行っていますし、デモクラシーの黒子としてこれらのロビイングや国会答弁を行うことについては一定の知識と経験があると自負しています。しかし、もし国会での答弁が終わった後に、「次は、近くの小学校へ行って、3年生の子どもたちの注目を引きつけ、知的関心を引き出し、深い学びとなる授業を行え」と指示されても、私には絶対にできません。自分にできないことができる人に敬意を払うのは当たり前のことではないでしょうか。発達の段階に応じて子どもたちの知的好奇心を刺激し、学びを深めていくという教師の専門性を私は心からリスペクトしていますし、それを教師の社会的な価値と呼ぶのなら、低下するどころか、ますます高まっていると思います。

教師に対して厳しく注文をつけたり、一方的に批判なさったりする方のなかには、教師とは誰にでもできる簡単な仕事だと思っているのかもしれませんが、30人や35人といった集団の子どもたちに対して、ゲストティーチャーではなく一定期間教諭としてご自分で授業をなさってみたらその難しさがお分かりになるのではないでしょうか。教師は、人が学ぶとはどういうことか、子どもの発達とは何かを押さえた上で、教科といった土俵の上で子どもと対話し、理解の質を高める専門職です。誰にでもできることではないですし、その専門性はますます大事になっています。認識を変えるべきなのは、私も含めた社会の側だと思います。文部科学省には、教師とは固有の専門性を持った専門職であることをより明確に発信し、その認識が社会において広範に共有されるように発信することが求められています。

社会構造の変化の中で、学校は再び輝けるのか

近代学校制度を定めた学制が発布されたのは1872年ですから、本年(2023年)は学制151年目にあたります。それまで存在していなかった近代的な社会制度としての「学校」が小さな労働力だった子どもたちを集めて学ばせることには、当時大きな違和感が生じたことでしょう。実際各地で「学制反対一揆」が起こりました。しかし、高田宏の小説『言葉の海へ』(新潮社、1984)が示すとおり、「新政府のなかでも異様なくらいの革新性を示していた」当時の文部省は、近代建築物、ホワイトカラーである教師、当時最先端のメディアだった活字の教科書・ノート・鉛筆・黒板・チョークなどでキラキラ感を演出し、義務教育就学率を途上国としては異例の早いスピードで高めました。また、司馬遼太郎が『坂の上の雲』(文藝春秋、1969)で指摘しているように、基本的に親と同じ職業にしか就けなかった封建社会とは異なり、学校で記憶力と根気があることを示せば親とは異なる仕事に就くことができて、自分の人生が変えられるという希望は我々の想像を越えた大きさで、学校を輝かせていたと思います。

ただ、記憶力と根気を示す方法としては、文字情報を読んで、ペーパーテストに鉛筆で答えを書くことが偏重されました。なぜならば、当時の技術水準ではそれが最も公正に採点できる方法だからです。その結果、子どもたちには、読むこと、書くこと以外に、話すこと、聞くことが得意だったり、音やダンスなど文字情報以外の表現方法に優れていたりと様々な特性や得意・不得意があるにもかかわらず、記憶力と根気を示す手段として、読むことと書くことが偏重されたことが今、生成AIの飛躍的進化といった社会の構造的変化のなかで、いろいろな意味でズレを生じさせていると思います。霞が関には、この『坂の上の雲』時代から150年間続いている「記憶力と根気競争」の勝者で溢れていますし、私も論理や概念など言葉が得意な特性がありますから、国会答弁といった仕事をなんとかこなせているのだと思います。ただ、全くの仮定の話ですが、明日から、立法府において大きな方針転換があり、政府参考人による国会答弁は身振り手振りや音楽、映像なども織り込んで行うことになったら、私は大いに苦戦することでしょう。

また、かつて輝いていた学校施設も最近まで、「公共施設で空調と洋式トイレとWi-Fiがないのは学校だけ」などと言われていました。しかし、2019年からGIGAスクール構想が動き出し、今はすべての子どもが情報端末を持っているわけですから、情報端末の普及という意味においてはいまや世界でトップクラスに躍り出ています。

そこに2022年末から生成AIの飛躍的進化という大波がきました。生成AIを学校においてどう使うかも大事な論点ですが、今のスマホと同じように生成AIが私たちの日常生活で当たり前のように使われる社会において、人間に求められている力に思いを致す必要があると思います。

それは、理化学研究所の中川裕志チームリーダーが指摘なさっておられるとおり(日本経済新聞、2023年5月8日付朝刊)、一つ目は、生成AIが紡いだ文章や情報の正否を判断する力です。生成AIは、正しい情報ではなくもっともらしい表現を生成しますから、誤りもありますし、偏りもあります。使う側の人間がその正否を判断しなくてはならず、そのためには、思考の軸や自分なりの知識の地図が必要です。

二つ目は、問いを立てる力です。生成AIはプロンプト、つまり、立てた問いによって答えが全く違ってきます。今までのように、与えられた問いにできるだけ短い時間で答えを出す力以上に、問いを立てる力が大事になってきます。

三つ目は、身体性で、AIになくて人間にあるものです。知性とは、脳以外の身体感覚が総合して生まれるものです。例えば、ふわふわしたぬいぐるみは触覚と視覚から人間の感情に影響を与え、その感情が言語となって表現されます。身体性に基づいて知性を生み出すのは人間の強みです。

四つ目は、対話から知性を生み出す力です。1人だけで考えるのではなく、対話、しかも相手との関係性を踏まえて対話することの中で、知性が生まれてくるからです。AIは、文章や発話は情報としかとらえていないので、そこから知性が生まれることはありません。

以上の四点は、生成AIが今のスマホのように当たり前になった時代に、子どもたちに必要なものであり、これらを育むには、2017年改訂の学習指導要領が重視している「主体的・対話的で深い学び」こそが必要です。

つまり、社会構造の変化の中で、「主体的・対話的で深い学び」を目指した2017年の学習指導要領改訂、2019年から動き出したGIGAスクール構想、2022年末から顕在化した生成AIの飛躍的進化という要素が揃ったなか、私は150年前と同様に、学校は再び輝く存在になれるし、ならなければならないと思っています。

社会の変化に伴い、変わりゆく教師の役割とは?

今後、デジタル化の進展により、あらゆる社会システムがサプライサイド(供給側)からデマンドサイド(需要側)へとその重点が移行することになります。2021年末に閣議決定された「デジタル原則」に明記されている通りです。例えば、典型的な例としては、私たちは今まで地上波で、テレビ局が作ったお仕着せの番組を、テレビ局が決めた時間にしか見られなかったわけです。これはまさにサプライサイドです。それが、デジタル化によって、Netflixなどのように動画配信サイトの中にあるたくさんの番組の中から自分の見たいものを選び、好きな時間に見られるようになりました。これがデマンドサイドですね。

今後、重要な社会システムである学校教育にも同様の変化の波が絶対にやってくるでしょう。ただし、教育の場合は、留意すべき点が多々あります。デマンドサイドといっても、子どもの今のデマンドだけに対応していてはダメなのは言うまでもありません。例えば、OECDのPISA調査が示すとおり、15歳の段階で、日本の女性の生徒さんはOECD諸国の中で、最も理数科目が得意な集団です。ところが高校へ進むと、普通科の理系で学んでいる女性の生徒は同世代のわずか16%となり、大学で理学部・工学部・農学部といったサイエンス系の学部に進む女性の学生さんは、同世代のわずか5%にまで減るのです。「これは女性のデマンドだからいいでしょう」とは言えない問題です。なぜなら、そこには「女性には文系がふさわしい」、「機械工学は女の子らしくない」といった社会的・文化的バイアスがあるからです。だとすれば、デジタル化が進む中で、先生たちに求められる役割のひとつは、今のデマンドではなく、その子どもの特性や関心の奥底にある、より深いよきデマンドを引き出すことです。

また、社会構造の変化により、基礎学力の捉え方も大きく変わります。工業化社会では「みんなと同じことができる」人間が必要でしたので、学校にはそのための基礎学力を身に付けることが求められてきました。しかし、これからは「みんなと違う」ことに意味や価値がある時代です。それでも、個性豊かな、互いに関心も特性も異なる人たちが1つの社会を構成しなくてはなりませんから、他者との違いを前提にしながら対話をしたり、協働したり、「納得感」を形成したりと、法哲学者の井上達夫さんの言葉を借りれば、共に生きるための「共生の作法」が求められます。

これからの基礎学力は、みんなと同じことができるためのものではなく、異なる他者と向き合う「共生の作法」であることが求められます。したがって、子どもたちの特性や関心に応じた個別性の高い学びと「共生の作法」としての基礎学力、すなわち個別性と共通性を両立させることが学校教育の重要な役割となってまいります。それを可能にしてくれるのが、GIGAスクール構想で整備された1人1台の情報端末。だからこそ、これからの教師に求められる役割の二つ目は、この二つを両立させるためのある種のプロデューサーとしての仕事だと思います。

教師がすべきことは「アンラーン」すること

その際、教師に求められることは「アンラーン」ではないでしょうか。アンラーンとは、今まで積み上げてきた知識や経験、実績、思考の枠組みを、一旦ゼロに戻して学び直すことを意味します。教師には、今までに積み上げてきた知識や経験があり、それに対する自信、誇りをお持ちだと思います。それは大事にしていただきたいのですが、先ほど申し上げましたように、大きく社会構造が変わっていて、目の前にいる子どもたちが生きていく社会は、紙と鉛筆しか表現手段がない世界ではありません。だからこそ、今まで持っていた知識を一度手放した上で、もう一度組み直していくことが必要だと思います。

例えば、ある高校の先生は、国語科で「『山月記』(中島敦著)を 1分間の動画にしてみよう」という授業を行いました。生徒が作った動画を私も見せていただきましたが、とても本質的で刺さる内容でした。『山月記』は高校生にとって決して読みやすい文章ではないでしょう。もしもペーパーテストに鉛筆で答えを書くという表現手段しか与えられなかったら、生徒さんたちは『山月記』にさほど関心を持たなかったかも知れません。ところが、1分間の動画で表現するという表現手段が与えられた瞬間に、生徒たちの『山月記』に対する読み込み方が数段深くなったわけです。この授業をプロデュースなさった先生はアンラーンの末この授業を創造したのだと思います。

もちろん、アンラーンといっても、教科がいらなくなるわけではありません。AIはアルゴリズムで数学そのものであるなど、むしろ教科の役割はますます大事になっています。教師のアンラーンは、子どもたちが「自分の人生にとってその教科がいかに大事か」を深く理解する上で不可欠だと思います。そのコアとなるものが2017年の学習指導要領改訂で明確になった、「各教科等の見方・考え方」です。例えば、社会的事象の歴史的な見方・考え方は、歴史的事象を因果関係で捉えることです。大事なのは「イイハコ作ろう鎌倉幕府」などと歴史的事象と年号を語呂で覚えることを越えて、なぜ武家政権が成立したのか、なぜ鎌倉に幕府は開かれたのか、鎌倉幕府開幕はその後の歴史にどんな影響を及ぼしたのかなどと歴史を因果関係で捉えることです。

そして、歴史を因果関係で捉えるという見方・考え方を働かせる経験をした子どもが、大人として未知の状況に立ち入った時に、歴史から解を見出そうとするかどうかが、歴史教師の腕の見せ所でしょう。だからこそ、先生方にはアンラーンが大事だと思います。アンラーンにとって大事なのは、自分と異なる発想や意見を面白がること。教師には教科という軸があるのですから、その軸を踏まえ異なる意見に接した際に、「これはこういう構造で考えるから、こういう発想になるのか」などと面白がって、構造的に理解していただきたいと思いますし、授業中の子どもの思わぬつぶやきや発言にはアンラーンのネタが溢れているのではないでしょうか。

教科という枠組みの中で子どもたちが深い学びをするために、あるいは、子どもたちの個別性の高い学びに伴走する上でも、社会構造が変わる中で、どんどん変わりつつ重要性を増している教科が持つ意味を押さえることが大事だと思います。アンラーンを武器に、教師には授業で勝負していただきたいと願っています。

教育行政が現在、取り組んでいることは?

教師が子どもたちと向き合い、一人一人の子どもたちの特性や関心に応じた教育を通じて子どもたちの力を引き出すという、本来のミッションを果たす上では、「余白」が必要だと思います。毎日、時間に追われ、へとへとになって家に帰るようでは、余白は生まれないですし、アンラーンもできません。そして、その余白を生み出すのが教育行政の仕事だと考えています。

2023年6月に閣議決定された「骨太方針2023」に、ぜひ目を通していただきたいと思います。「骨太方針」とお聞きになっても、教師の皆さんにはあまりピンとこないかもしれませんが、ここ霞ヶ関においては、「骨太方針」は大きな意味を持つ政府文書です。「骨太方針」とは政策のエントリーリストのようなもので、そこに書かれていないことは、予算にしても法律にしても、1年間ピクリとも動きません。逆に、書かれたことは、実現への第一歩を踏み出したことになります。

「骨太方針2023」には、通常では考えられないぐらい、教育についてたくさんのことが書かれています。個別最適な学びと協働的な学びを両立するなかで自分の学びを自分で調整する力を育むことの重要性、誰一人取り残さない教育の実現、専門性が高く重要な仕事である教師の処遇の改善や教員免許制度改革、国策として推進するGIGAスクール構想に基づく情報端末の確実な更新、学びの多様化など、これでもか、これでもかと記載されています。しかも、教師の処遇の改善については、来年度から3年間を集中改革期間として取り組むことも明記されました。

教員免許制度も重要な課題です。教師はみんな同じことができる、だからどのクラスでも同じ教育が均質に行われているというのが日本の学校のある種の「売り」であり、それを担う仕組みが教員養成・教員免許の制度でした。しかし、これからは、教師がそれぞれにエッジがあって、それぞれが違う専門性を持っていることが大事になってくると考えています。例えば、教科教育のエキスパート、発達支援の専門家、ICTのスペシャリスト、理数系が強くてSTEAM教育の専門家……などなど異なる専門性を持っている教師がチームとなり、総体として学校の強みになる時代ですから、教師の専門的な多様性を高めるために教員免許制度の改革を進める必要があります。

同時に、今の若い人たちの意識の変化にも対応していくことも求められています。18歳で教育学部に入学し、22歳で教師になって60歳まで勤め続けようと思っている人は、今の若い人たちの中ではかなり少ないのではないでしょうか。それは霞が関も同じです。そうなると、今までのように、様々な分野の専門家が、教育学部に入り直さなければ教員免許が取れない仕組みの方を、変える必要があると思います。社会において活躍している多様な分野の専門家が、発達の段階に応じて子どもたちの知的好奇心を刺激し、学びを深めていくために、あと何を学び足せば普通免許を持って教壇に立てるのかと、発想を切り替えなければなりません。

もちろん国策としての情報端末の更新、指導体制の確立と教員の処遇の改善、教員免許制度の改革などは一体的に行われる必要があり、その目的は教師の皆さんや学校に余白を生み出し、教師のアンラーンを支え、150年前と同様に日本の学校を輝かせることです。

ただし、「骨太方針2023」は、あくまでもエントリーリストです。エントリーはできましたが、記載されていることが実現するかどうかは、これからが勝負です。それを決めるのは文部科学省ではありません。国民です。教育にもっと投資をしなくていいのでしょうか。みんなと同じことができる学びからの転換が今必要なのではないでしょうか。日本が魅力ある成熟社会になるためには学校や教師に余白が必要なのではないでしょうか。これらの問いについて、私たち大人が対話し、議論し、判断しなければなりません。文部科学省としては、そういう世論の大きなうねりを作っていく必要があります。

学校の管理職はバッファーになってほしい

最後に、学校の管理職には、ぜひバッファー(緩衝材)の役割を果たしていただきたいと思っています。「骨太方針2023」を実現するにあたっては壁が2つあります。

一つ目は、今申し上げたとおり、教育投資の充実についての社会のコンセンサスを形成できるかどうかです。例えば、老人福祉を重視して欲しい、公共事業を充実してもらいたい、 防衛も大事だなどと、国民一人一人にいろいろなご意見がありますので、その中で教育は日本にとって大事だという幅の広いコンセンサスを形成していく必要があります。

もう一つの壁は、私たち自身の中にある教育像です。私たち大人は、小学校から高校まで四角い教室で、みんな前を向いて座り、先生の言うことを聞き、ひたすらノートを取り、それをペーパーテストでアウトプットしてきました。勉強とはそういうものだと思っています。

その教育像は私たちの思考を拘束しています。実際に、「源頼朝はどうして京都から遠く離れた鎌倉に、幕府を開いたのでしょう」というテーマで探究的な学びを社会科で行っていたところ、それを見た保護者や地域の方から「社会科の授業を見に来たのに、学級会のような授業だった」とクレームがきたことがあったそうです。

その時、管理職は「おっしゃる通りです。申し訳ありません」と謝るのではなく、日本の学校では今「主体的・対話的で深い学び」が重視されており、それは子どもたちが次代を切り拓く上で不可欠な重要な学びであること、大学入試も相当変わってきていて、一般入試の比率が下がるなか大学側も単にペーパーテストで高得点を取る高校生だけではなく、高校までの学びにおいて答えのない課題を考え抜いたり、自分なりの問いを立てたりする知的経験を重ねてきた生徒を求めていることなどを、バッファーとなって説明していただく必要があります。

また、2023年8月末に提出した概算要求の中で、文部科学省は「学校問題解決支援コーディネーター」を配置するための予算を要求しています。一定水準を超えたクレーマーに対して、教師ではなく、問題解決の経験や専門性のあるトラブルシューターが出てきて対応する仕組み作りのためのモデル事業に着手しようとしています。

学校の様々な取組に対して、「今までの学校と違うじゃないか。俺が子どもだった時は……」のように言ってきた人に対しては、バッファーとして管理職がきちんと説明しなければなりませんが、一定水準を超えたクレームには、教師とは別の専門家が対応するという構造を作っていく必要があると思います。これらも含めて、専門職としての教師をしっかりと支えることが、社会全体にとって大事なことだからです。

取材・文/林 孝美