【木村泰子の「学びは楽しい」#18】自分の言葉で語れる子どもを育てていますか?

子どもたちが自分らしくいきいきと成長できる教育のあり方について、木村泰子先生がアドバイスする連載第18回目。今回は、子どもたちが自分の言葉で語れるようになるために、教師はどうすればよいかについて考えていきます。(エッセイのご感想や木村先生へのご質問など、ページの最後にある質問募集フォームから編集部にお寄せください)【 毎月22日更新予定 】

執筆/大阪市立大空小学校初代校長・木村泰子

目次

「研修観」の転換にチャレンジ

みなさん、少しはリフレッシュできましたか。存分に遊んで、普段に経験のできないことを楽しむことができていたらいいなあと思います。

私の夏は研修の毎日でした。全国の先生方との学びを通して「研修観」の転換にチャレンジしました。これまでの講演や研修は、ともすると講師の講話を一方的に聞いて感想を書いて終わりという形式が多かったように思います。ところが、「主体的・対話的・深い学び」を実現する授業をつくる先生たちとの研修です。学びの主語は先生たちです。どんなに広い会場でもまずは対話をツールに研修をしようと試みました。

なかなかうまくはいかないのですが、一方的に伝える研修とは比べようもないくらい私自身は楽しく学べました。でも、先生たちは困っておられたかもしれませんね。一つの例を紹介します。

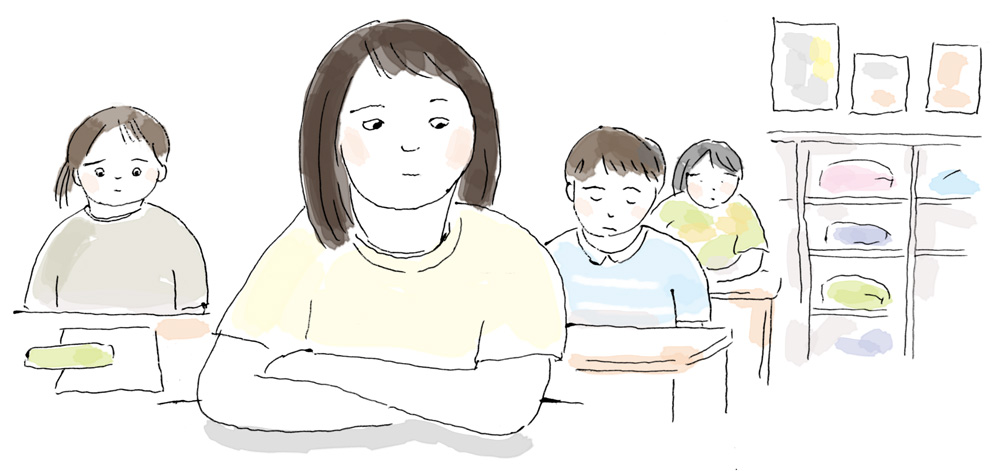

対話をするには「問い」が必要です。私が問いを出すのですが、一向に先生たちは語らないのです。これまでも感じていたことですが、ふだん子どもには「自分の考えを」と言っている先生たちが、自分たちの研修の場では全く自分の考えを伝えようとしないのです。

そこで、「誰もが語れない。この原因はどこにあると思いますか?」と問いかけると、みなさんそれぞれにしっかり考えておられる表情は痛いほど伝わるのですが、それを言葉にしないのです。なぜ言葉にしないのかをみんなで考えようと提案をしました。そこで、出てきたみなさんの言葉です。

「恥ずかしい」

「自分の考えが間違っているかもしれない」

「こんなことを言ったら周りの人にどう思われるか不安だ」

「たくさんの人の前で自分の考えを言った経験がない」

「自分に自信がない」

「目立ちたくない」

みなさん、どうですか? 教室での子どもたちと同じじゃないですか。「対話」をツールに授業をつくっていかなければならない先生自身が、まずは対話に慣れなくっちゃ!って会場のみなさんと共有しました。

自分の言葉で語る

「すべての子どもの学びを保障する」ために大空小の学校全体で大切にしていたことが、「自分の言葉で語る」ことでした。自分の言葉は自分の中にしかありません。思ったことをつぶやくことから大切にしていきました。

もちろん、困っている子がたくさん転校してきた学校なので、「死ね!」って言うような子どもも当たり前にいます。「死ねなんて言ってはいけません」と指導する前に、「どうしたら『死ね』って言わなくてすむんだろう」と、その子の周りにいる人たちが想像することが大事なのですね。その子は「死ね」って言えなくなったら学校に来られなくなるかもしれないのですから。

その時は「死ね」って言ってたその子も、周りの環境が豊かになるにつれて自分からそんな言葉は言わなくなります。言う必要がなくなるのです。そのためにも、先生や学校が正解をもっていることはとても危険です。