騙されたと思って特活をやってくれ【玄海東小のキセキ 第8幕】

- 連載

- 玄海東小のキセキ

宗像市教育委員会主幹指導主事の脇田哲郎は、玄海東小学校の立て直しに動く人材を探していました。市内の小学校で教務主任を務める北崎正則が適任だと教育長に進言していた脇田ですが、そのときは自分が同校の校長になるとは思っていませんでした。ところが、教育長から「どこに異動したいか」と聞かれた脇田は、自ら同校の校長になることを決めます。新しい学校経営要綱に戸惑う職員。相変わらず騒がしい子供たち。脇田の校長人生が始まりました。

目次

面接の中心で”地元愛”を叫ぶ

2008年12月、宗像市教育委員会に人事の季節が巡ってきた。教員が異動希望を提出する時期だ。玄海東小学校を立て直すには、学校現場で中心となって動いてくれる教員を入れなければいけない。その人選を模索していた主幹指導主事の脇田哲郎の脳裏に、吉武小学校で教務主任をしている北崎正則の名前が浮かんだ。

脇田は北崎と面識はあったが、ほとんど会話を交わしたことはなかった。2005年度に脇田は福岡県教育委員会から宗像市教育委員会へと移った。宗像市の教育事情を一から学ばなければならないという意味で、脇田はいわば新参者だったから、いろいろなところに顔を出した。

2005年の10月、市内の有名な海水浴場のさつき松原海岸で、ちょうど吉武小学校が集団宿泊的行事の一環として地引き網の体験学習を行うというので、脇田は視察した。

その日の朝は秋晴れに恵まれ、海は凪いでいたから、地引き網をするには絶好の日和だった。

玄海灘に面して弓状に広がる砂浜で、子供たちが地元の人々と一緒に地引き網を一生懸命に引いている。「こりゃ、重い。魚が入っとるぞ」という地元の人の声に元気づけられて、子供たちの引く手に力が入る。

たくさんの小魚に混じってアジやイカが見えてきた。これならば子供たちも網の引きがいがある。最後のひと引きで、大きなスズキが跳ね上がると、「大漁だ!」という子供たちの歓声が上がった。

脇田が網を覗くと、体長1メートル近いスズキが見えた。それほど大きなスズキがとれるなんて珍しい。

「いま、入れたと?」

脇田の冗談に、慌てて北崎は首を振る。

「いや、違いますよ。いま、獲れたとです」

北崎はにこりともせずに答えた。脇田は北崎のことを朴訥な人だなと思ったが、ふたりの会話はそれきりだったから、脇田はそれ以来、北崎のことをすっかり忘れていた。再び出会ったのは、脇田が主幹指導主事になって2年目の2006年11月、学校管理職試験の面接試験のときだった。

教員の人事権は福岡県教育委員会が有するが、校長や教頭を目指す学校管理職試験の場合には、その候補者を面接し、推薦するのは市教委である。主幹指導主事の職務のひとつに学校管理職試験の面接の仕事があり、面接官の一員として脇田は教頭を目指す北崎と会った。

脇田は主幹指導主事として市内の小学校をくまなく見て回っていた。吉武小学校を視察したとき、北崎に対する同僚の評判は高かったことを憶えている。何かと相談に乗ってくれる、あるいは社会科見学で見学の対象になるところを一緒に探してくれるなど、教務主任として同僚のために何かと働いていることを脇田は把握していた。

面接試験ではほかの受験者が、校長を補佐するに当たってこうするとか、学校経営要綱を具体化するためにこう工夫するといった模範回答を述べるなかで、北崎が宗像のことが好きだという地元愛を語ったことが強く印象に残った。

それだから、人事が動き始める2008年12月、脇田は城月教育長に玄海東小学校再生の実行部隊を担ってもらうのは北崎が適任であると進言した。

そんな市教委の動きを知らない北崎は別の事情に迫られていた。玄海東小学校の校長もまた北崎をほしがっていたのである。吉武小学校の教務主任だった北崎は、2008年度の早い段階から「うちの学校に来てくれ」と玄海東小学校の校長に誘われ続けていたのだ。それゆえ、2009年1月に北崎は玄海東小学校への異動希望を提出していた。

ところが、3月に入ると、玄海東小学校の校長が退職するという噂が同校の近所に住む北崎に聞こえてきた。定年まで数年を残しての早期退職だった。

てっきりその校長のもとで働くと思っていた北崎は、母校が見捨てられたと思った。地元では、「校長はたった1年で辞めてしもうた」「その前の校長も2年間しかおらん。どうも長続きせんな」と、この話題で持ちきりになった。

2009年3月下旬、城月教育長は脇田を教育長室に呼んだ。城月から異動希望を聞かれた脇田は、即座に玄海東小学校に異動したいと答え、校長として学校現場に復帰することが決まった。脇田は退席しようと思って立ち上がりかけたが、座り直した。脇田は北崎の異動について聞いた。

「あの件は、どうなりましたでしょうか」

「私も脇田主幹の意見に賛成です。全力で動いています」

まっすぐに脇田を見つめる城月に嘘はないと思った。あとは県教委の人事しだいだ。

3月末になり、北崎は玄海東小学校に異動することが決まった。北崎は上司である吉武小学校の校長に聞いた。

「脇田という新しい校長は、どげな人ですか?」

「よう知らんが、市教委から降りてきた偉いさんらしか」

脇田が次の校長だと知ったとき、北崎は「へえ」と意外に思った。ここ何年も玄海東小学校の校長は校長経験者の横滑りが続いていたからだ。学校管理職試験のときの面接官のひとりだったというぐらいしか脇田のことを知らない。脇田の人柄を知りたかったのだが、上司の校長の返事はあまり要領を得なかった。

学校がつまらん玄海東小の子

2009年3月30日の夜、宗像市教育委員会のフロアの蛍光灯が、脇田のデスクだけを照らしていた。誰もいなくなった職場で、脇田は学校経営要綱の作成にとりかかっていた。校長は学校に赴任すると、前任校長がつくった学校経営要綱を踏襲するケースが多い。しかし、脇田は具体的な計画まで織り込んだ学校経営要綱を書こうと考えていた。

脇田が新しい学校経営要綱を作成する理由はふたつあった。ひとつは、2009年度は宗像市が小中一貫教育を導入する初年度だったことである。玄海中学校と本校を含む3つの小学校とで小中連携を進めることになっていた。

しかし、授業が成立しない状況で小中連携を進めることは無茶だった。小中連携が盛り込まれている前任校長作成の学校経営要綱を使うわけにはいかない。

ふたつには、目の前の荒れた子供たちをどうするかという観点から学校経営要綱を起こさなければいけないと考えたのである。

学校経営要綱の作成に残された時間は、3月30日と31日の2日間しかなかった。自宅に仕事を持ち込まないという脇田自身の流儀もあったが、執筆するには職場のほうが捗(はかど)った。

脇田は自分のデスクに向かい、玄海東小学校の子供たちを思い浮かべた。同校に28回も学校訪問した脇田が見るところ、自分が子供だった昭和30年代や昭和40年代の腕白小僧がいっぱいいるような気がした。勉強ができ、ものわかりのいい子供をよしとする教員には、玄海東小学校の子供たちは荒っぽく見えるかもしれない。しかし、その子供たちは人懐っこく、純朴な子供たちだった。

それが現状の子供たちの姿だとすると、理想の子供たちの姿は何だろうか。脇田が担任をしていた、1980年代初頭の福岡県宇美町立宇美東小学校時代の教え子たちが浮かんできた。脇田が6年1組の担任だったときのことだ。そのクラスには、まもるという特別な支援が必要な男の子がいた。

3学期の学級会で、縦割り活動(異年齢集団活動)で行った遊びを下級生に受け継がせるには、どうしたらいいかという話し合いをした。

そこで遊びをまとめた冊子をつくることに決まったとき、まもるが急に立ち上がり、「そんなこと、しとうない」と意見を出した。それに対して、ほかの子供が「5年生は今度、6年生になるけん。縦割り班をリードせないけんでしょう。だから、冊子をつくるんよ」「5年生が困らんように冊子をつくらんと」などと反論を述べたので、まもるは納得した。

ところが今度は、遊びのルールを書くだけでいいのかという論点で、子供たちの議論が紛糾した。すると、まもるが「よくわからん」と言い出したので、「どんな遊びかがわかるように遊びの絵を入れたほうがいいと思うんよ」「いや、絵だけじゃわからん。遊びのおもしろさがわかるような説明文を入れるほうがいいけん」と子供たちはまもるにその理由を懸命に伝えた。

遊びを紹介する冊子をつくる段になると、「まもるは、絵を描くのが上手やろ。絵を描いて」と仕事を任されたまもるは、夢中になって遊びの絵を描いた。まもるが文章を書くのが苦手なことをクラスのみんなが知っていた。

特別な支援が必要な子だろうと、対等に意見を出し合って合意を形成するまで持っていき、困ったときには助け合い、各自が必要な役割を果たすという姿がそこにあった。

脇田があの手この手で特別活動の手法を駆使して子供たち同士をかかわらせた結果の姿だった。玄海東小学校の子供をこんな子供にしたいと脇田は思った。

理想の子供たちを念頭に置いて、脇田は玄海東小学校の子供たちの意識調査の分析に入った。最も荒れていた3年生の子供たちの内面を知りたかった。

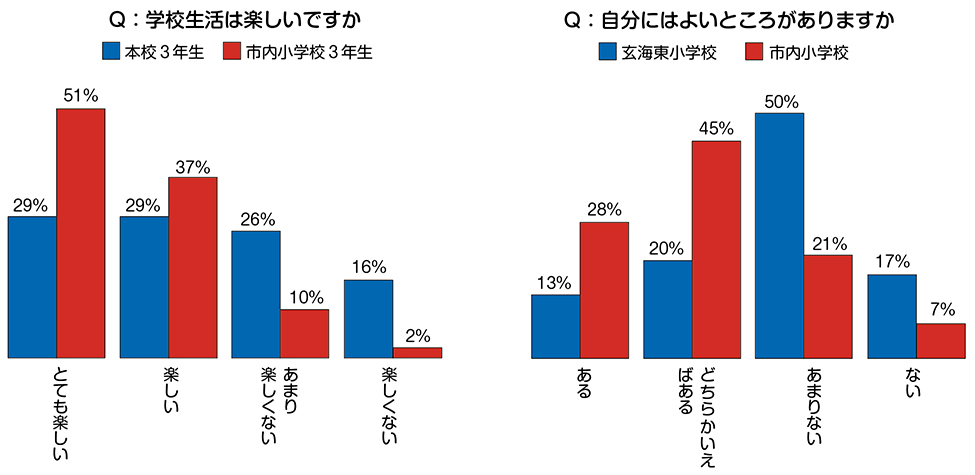

2008年度に行われた「宗像市学習意識調査」によれば、「学校生活は楽しいか」という質問に対して「とても楽しい」と答えたのは、市内の3年生の場合には51%と半数を超えたが、同校の3年生は29%に留まった。その反対に「楽しくない」と答えたのは、市内の3年生は2%に過ぎず、同校の3年生は16%に上った。

「自分にはよいところがあるか」という質問に対して「よいところがある」と答えたのは、市内の3年生は28%、同校の3年生は13%で、「よいところがない」と答えたのは、市内の3年生は7%に対して、同校の3年生は17%であった(下記グラフ参照)。

このときの3年生は、学校生活を楽しく思う子供や、自分にはよいところがあると思う子供の割合が、市内の3年生と比べて低かった。要するに、同校の3年生は学校がおもしろくないのだ。

いついじめられるかわからないし、けんかがすぐに起こる。クラスで安心して過ごすことができなければ、クラスは楽しい場所にはならない。褒められるよりも叱られてばかりの子供たちは、自分に対する肯定的な見方をすることがしだいにできなくなったのではないかと脇田は理解した。

脇田は玄海東小学校再生のキーワードを「かかわり」に決めた。2006年度から2008年度まで脇田は、2008年度改訂に向けた学習指導要領解説特別活動編作成協力者を務めた。このキーワードは、その学習指導要領の特別活動編の目標として新しく立てられた「人間関係の形成」という用語に期せずして合致するものになった。

学校教育目標として「ふるさとを愛し、ふるさとに誇りを持って生きる子供の育成」を掲げ、学校経営の重点目標を「かかわりを深める教育活動の充実」とした。その重点目標を達成する方法には、「子供相互のかかわりを深める教育活動」と「地域のひと、もの、ことにかかわる教育活動」を行うという両輪を立てた。

具体的には、「子供相互のかかわりを深める教育活動」では、主に学級会や児童会活動としての縦割り活動を行い、「地域のひと、もの、ことにかかわる教育活動」では、地域の家に泊まる長期宿泊体験、地元の祭りである鐘崎祇園(かねざきぎおん)山笠への参加、保護者や地域が参加する運動会、地域と共催する文化祭の実施を考えた。

翌31日の夕方5時を過ぎた。そろそろ学校経営要綱の続きにとりかかろうと、脇田がメモをデスクのうえに広げていると、部下の指導主事がそっと集まってきた。

「脇田主幹、最後の晩なのに、何をしとられるですか」

そのなかのひとりが、そう脇田に声をかけた。大変な小学校の校長になることを皆、知っていた。

「新しい学校経営要綱を書いとると。せいぜい、あなたたちから指導されんようにするよ」

その場の一同に笑みがこぼれた。しかし、それは冗談ではなく、脇田の本音だった。どんな校長人生になるのか、不安がなかったといえば嘘になる。