それって本当に「理科の力」がついているの? 見せかけの 「円滑な授業」 と 「先回り指導」の問題点 【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#28

今回は、「集団と個人」をテーマにお話をしてきたいと思います。学校は一斉指導であることが一般的です。個別対応ならば、子どもたち個々人の学習スピードに合わせ、早くしたり遅くしたりすることができますが、一斉指導の場合は、たくさんいる子どもたちの、どのあたりの層に学習スピードを合わせるかを考えながら進めなければなりません。限られた時間の中で授業を完結させることは大切ですが、私の見た実践の中には、子ども個人の能力の育成から考えたとき、疑問を持たざるを得ない授業方法がありました。それは「見せかけの円滑な授業」と「先回り指導」です。詳しく見ていきましょう。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

目次

1.理科とは、子どもが「自分自身で問題解決できる力」をつけること

小学校の理科では、「問題解決」という、自分で問題を見つけて、自分で解決する方法を考え、最後まであきらめずに問題を解決する力を育成していきます。これは、単に理科の授業の学習内容を解決するという意味だけではなく、将来に向けて様々な問題を解決するための土台を育成すると言ってもいいでしょう。

また、理科では自然を対象にして、

科学的な視点である

①自分で調べて確認しているか

②誰がやっても同じ結果が出る方法で行っているか

③誰もが実験の方法や結果に納得できるか

をもって問題解決するところも、教科として独特だと言えます。

つまり、単に問題を解決するだけではなく、解決するにあたって 「より最適解を求める」 という「質」までもが重視されているといえます。

そして、このような問題解決を「子ども一人一人ができるようになる」ことが求められています。

しかし、学校では個別指導ではなく、集団に対する指導になりますので「どれだけ個人の姿を見取ることができているか」が課題となります。

先生方の授業はどこまで、個人の力が見取れているでしょうか。

2.できる子や自信のある子ばかり指名するのは、見せかけの 「円滑な授業」

理科に限ったことではありませんが、1回の授業で何でもかんでも丁寧に教えていては、時間がいくらあっても足りません。

皆さんも、丁寧に教えるべきときと軽く指導して済ませるときの、緩急をつけて指導をされていることでしょう。

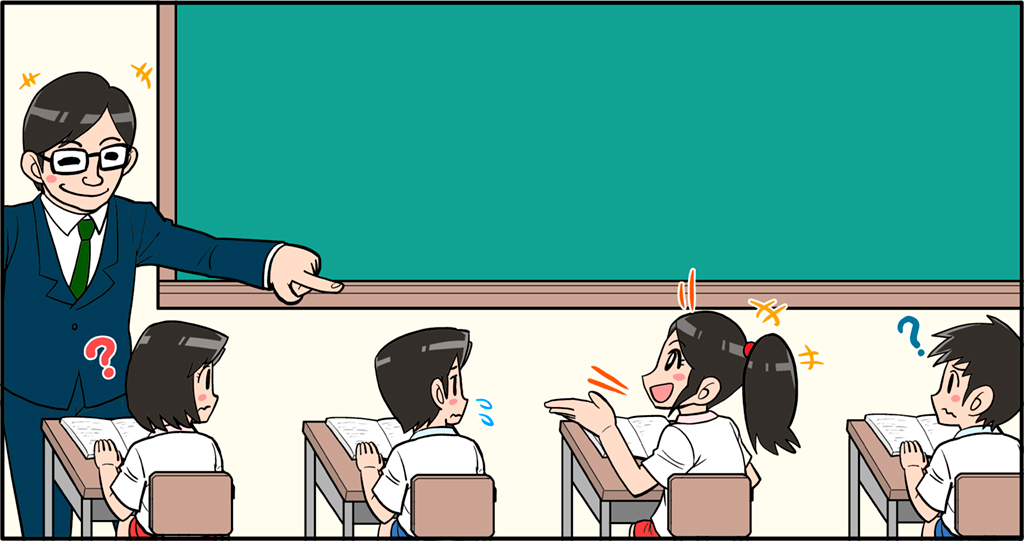

私が見た実践の中にも、こうした緩急をつけ、学級としていつも円滑に授業が進んでいる「ように見える」授業をされている人がいらっしゃいました。

「円滑に授業を進めるのは、いいことではないですか?」

確かにそうです。学級のみんなが理解して、円滑に進んでいれば素晴らしいことです。

しかし、この実践はそうではないようでした。できる子や自信のある子ばかり指名して、他の子を置いてけぼりにした上での円滑さだったのです。

授業の進度を保つためにぺースを速めることは、ある程度許容されるべきことかもしれません。

しかし、理科という教科の、本来の目的に立ち返ってみましょう。

先程も述べたように、小学校の理科では、「問題解決」という、自分で問題を見つけて、自分で解決する方法を考え、最後まであきらめずに解決する、という力を育成したいわけです。

ですから、

授業を進めることに重点を置きすぎて、できる子や自信のある子ばかり指名している場合。

●できていない子どもたちを見過ごしていないか。

●できていない子どもたちは、できている子どもたちの意見を真似して終わっているのではないか。

ということが危惧されます。

子どもたち一人一人を育成する場合、子どもたちの実態に沿って授業をする重要性がここにあると思われます。できていないのに自信を無くすのではないか。手を挙げていないのに指名していいのか。時間がかかるのではないか。そんな理由から、できていない子どもたちを指名することに抵抗がある方もいらっしゃるかも知れません。しかし、いろいろな子どもたちを指名し、ちらほらと答えが間違っていたとき。それが「現在の子どもたちの理解度」という実態です。つまり、同じような間違いをしている子は、他にも多くいるはずなのです。子どもたち一人一人を育てる視点からも、いろいろな考えの子どもたちの発言を拾いたいものです。