まずは教師の働き方をDX化せよ【連続企画「教育DX」時代の学校マネジメント #03】

教育DXのためには、校務をはじめとして、学校という組織全体が根本から変わっていく必要があると話す、信州大学の佐藤和紀准教授。現在の現場の課題や、変えるべき教師の働き方などについて伺った。

信州大学学術研究院教育学系准教授

佐藤和紀(さとう・かずのり)

長野県出身。小学校教諭時代より、情報活用能力やメディア・リテラシーの育成に努める。上越教育大学学校教育実践研究センター研究員、静岡大学教育学部初等学習開発学専攻非常勤講師などを経て、2022年4月より現職。研究分野は教育工学、教育方法学、情報教育・メディア教育、ICT活用授業。

この記事は、連続企画『「教育DX」時代の学校マネジメント』の3回目です。記事一覧はこちら

目次

教育DXは、ICTを付け足してできるものではない

「教育DX」と聞くと、まずは授業の改善からと考える先生方も多いのではないでしょうか。一方で私の考える教育DXとは、組織全体がクラウドを使うところから始まります。今までの授業にICTを付け足すという感覚ではなく、DXで根本から変えていくという感覚を持つ必要があると思っています。学校という組織単位で考え、先生たちが日常業務からクラウドを使い慣れていくことが必要です。

そこで大きな障壁となるのが、「厳しい制限」です。例えば、授業用のタブレット端末と校務用の端末が分かれていて、汎用アプリケーションが授業用では使えるけれども校務用では使えないだとか、自分が持っているスマートフォンと連携ができないだとか、そういう制限があると、クラウドの意義が消えてしまいます。クラウドの利点は、インターネット環境があればいつでも・どこでも情報にアクセスできるという点なのに、それを利用できないとなると、ほぼ価値がなくなってしまいます。そのような環境でDXを起こすのは難しいでしょう。

チャットで情報を即時に共有。自治体の好例

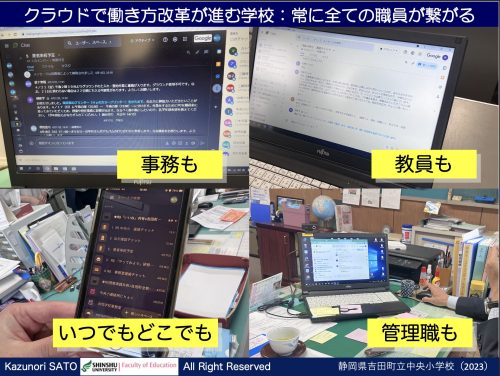

Google for Educationパートナーであり、日本教育工学協会の「学校情報化先進地域」に認定された静岡県の吉田町では、教育委員会と自治体内の4つの学校の先生全員が参加しているチャットがあります。指導主事が1つの学校の取組をアップすると、ほかの3つの学校の先生に一瞬で伝わるわけです。このようなインフラが整えられ、学校内や自治体内でスピードをもって情報を共有できる。これがDXであり、組織マネジメントだと思います。

このような自治体がある一方で、得体が知れないため危ないと判断してしまい、先生間のチャットやYouTubeの視聴を禁止にしている自治体もあります(文部科学省もYouTubeで情報を発信していますが、それも見られないということになります)。GIGAスクール構想から2年が経ち、しっかりとICT活用を進めてきた自治体と、そうでないところの差は歴然としてきました。

また、クラウドの環境整備は自治体の方針に左右されてしまうというのは前提としてありますが、制限が厳しくなく、クラウドの活用が許容されている自治体にいながら、学校の先生が制限をかけてしまうケースもあります。今までクラウドに触れる機会が少なく、クラウドは何か危ないものという印象を持ったままの先生方の意識を、改めてもらうことが一つの大きな課題です。