理科の「問題の見いだし」2つのパターン 【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#25

今回は前回*に続き「問題の見いだし」についてです。前回は、そもそも「問題」や「問題の見いだし」とは何か?「問題の見いだし」がなぜ大切なのかについて述べましたが、今回は「問題」が出やすくなるように “環境づくり” や “先生の声のかけ方” をメインに述べていきます。また、問題の見いだしをする導入部分には、同じように見えて様々なパターンがあります。少し難しいですが、2つの導入のパターンを例に、具体的にどのように授業を進めていけばよいのかについて考えていきましょう。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.古い授業導入の方法をしていませんか?

理科では、子どもたちに「自分自身で問題解決できる力」をつけたいという目的で授業を行います。その能力の1つとして、現在指導要領では「問題の見いだし」(子どもが自分自身で問題を発見し、理科で追究する問題として表現できること)が評価の対象となっており、これを育成しようとしているわけです。言い換えると、「問題を問題として気づき、それを言葉で表現する力」が求められていることを意味しており、そもそも、”何が問題かに気づけない人は、問題解決すらできないでしょ?”という考えの基に重視されている能力となります。

さて、理科の「問題」とは、教科書を見ていただくとわかりますが、

「~なのだろうか。」

と示している文章を指します。

理科の導入場面では、この「問題」を子どもたち自身で見いだせるように行わなければなりません。

これまでの授業では、

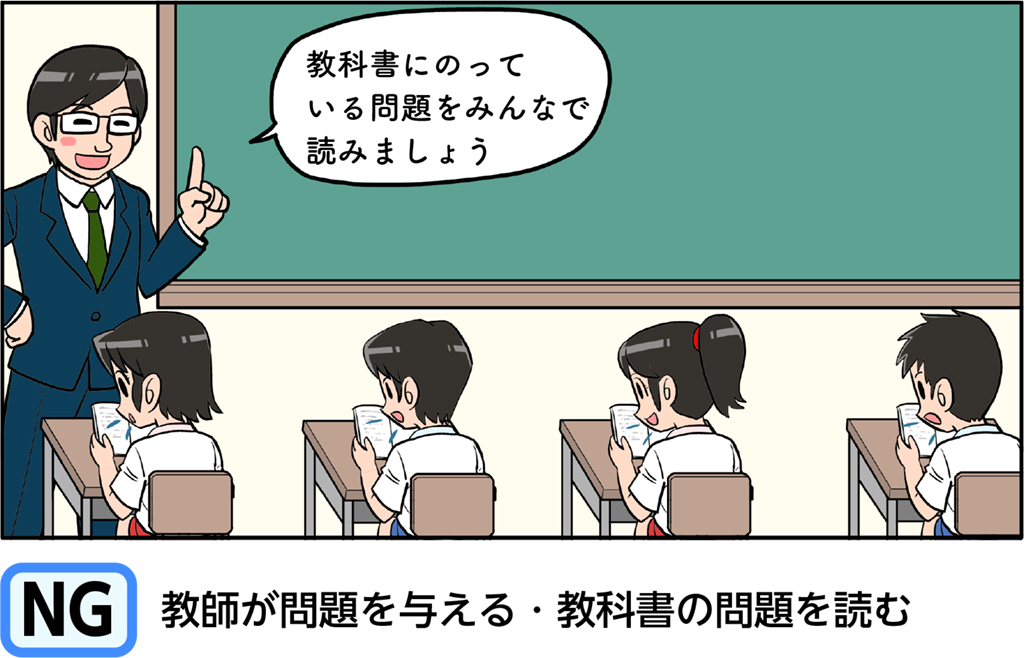

①教科書に書かれている問題を授業開始早々一斉に読み、先生がすぐに板書する

②先生が先に問題を板書し、その板書を一斉に読む

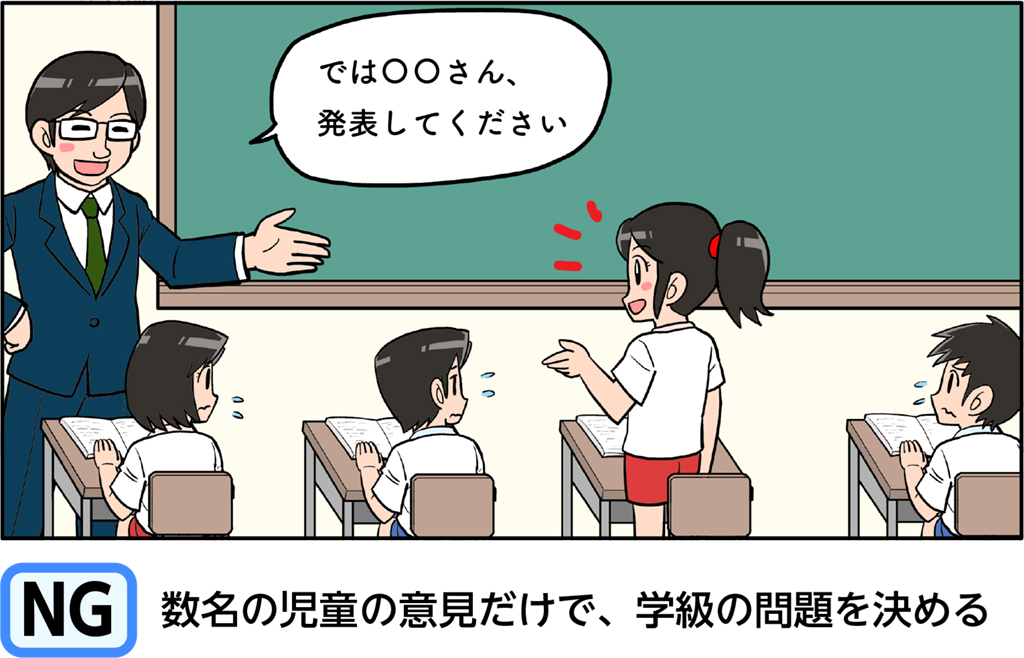

③子ども一人一人に問題を考えさせる時間を設定することなく、すぐに学級の問題を設定する(その際は、学級の一部の意見を取り上げて学級の問題にする)

といった問題づくりの授業が行われていました。今となっては、問題づくりというより、「問題の確認」と言っていいような方法ですね。

これは、以前の指導要領では、「問題の見いだし」を自分自身でできることが評価の対象ではなかったためです。

そこで、

「導入はさっさと終わらせて、本題の観察・実験に時間を使いたい」

「学級の一部の子どもの意見を受け問題を設定するくらいが、(実際は一部の個人の意見を取り上げているだけではあるが)子ども自身で考えて学級で進めるような形にできるのでちょうどいい」

という考え方が主流だったと思います。

今回の学習指導要領からは、理科の導入場面では、この「問題」を子どもたち自身で見いだせるようにしなければなりませんので、

①事象との出合い

②個人で問題を考える時間の設定

③(個人で考えた問題を発表しあって)学級としての問題の設定

という手順が必要になります。

私たちが子どものころは、当然指導要領も古かったわけですから、多くの人は古い導入の方法での授業を経験し、それが頭に残っているでしょう。今必要とされている「問題を見いだすための授業の導入」が上手にできるように、今一度導入の方法を見直す必要があります。

なお、すべての導入場面で使うという意味ではなく、子どもたちで問題の見いだしができる場面、評価が必要な場面という限定付きになります。

<古い授業導入の例>