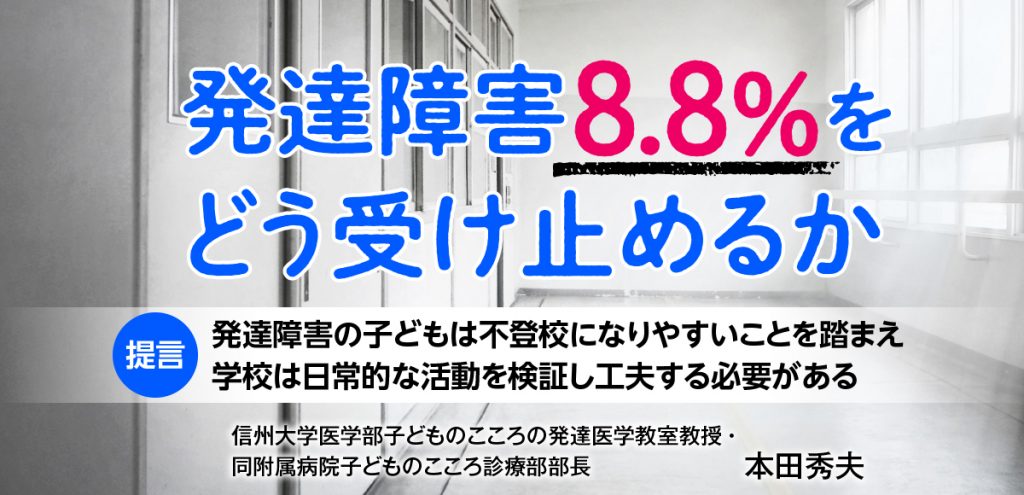

提言|児童精神科医が指摘! 発達障害の子どもと不登校の関係は? 【発達障害8.8%をどう受け止めるか #2】

「通常学級の小中学生の8.8%に発達障害の可能性」という調査結果を専門家たちはどう受け止めているのかを知り、学校の未来を考える7回シリーズの第2回目です。発達障害の子どもを医療現場で見ている医師は、今回の調査結果をどのように受け止めているでしょうか。児童精神科医として、長年発達障害の子どもの診療を行ってきた信州大学の本田秀夫教授に聞きました。

本田秀夫(ほんだ・ひでお)

精神科医師、医学博士。1988年、東京大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院、国立精神・神経センター武蔵病院、横浜市総合リハビリテーションセンター、山梨県立こころの発達総合支援センターなどを経て、2014年より信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部部長。2018年より現職。発達障害の臨床と研究に30年以上従事し、学術論文や著書多数。近著に「学校の中の発達障害」(SBクリエイティブ、2022年9月)がある。

■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全7回予定)

●提言|川上康則 学校管理職に気づいて欲しいのは「学校が子どもに合わせる時代」になったこと

●提言|児童精神科医が指摘! 発達障害の子どもと不登校の関係は?(本記事)

目次

発達障害の子どもが増えたわけではない

10年前の調査で6.5%という数字が出たときに、少なすぎるのではないかと感じていましたので、今回の8.8%という報道を知っても、特に驚きはありません。私は厚生労働省の研究班の研究代表者として、文部科学省とは別に調査を行ったことがあるのですが、そちらの調査では以前からこの程度の数字が出ていました。そのため、発達障害の子どもがこの10年間で増えたとは思っていません。

今回の報道により、「昔よりも発達障害の子どもが増えた」と思った方がいるかもしれませんが、実数が本当に増えたとは言えません。私は1990年代に自閉症の疫学調査に関わってきました。1980年代までは自閉症の人のうち、知的障害がある人が8割、ない人が2割と言われていたのです。ところが、私たちの調査によって知的障害がない人が当時の想定よりはるかに多いことが証明され、そのことを世界で初めて報告しました。

その後の調査では、知的障害がないタイプの自閉症やその周辺群を含めた自閉スペクトラム症の頻度は飛躍的に増加しました。しかし、知的障害を伴う自閉症の人の数はそれほど増えていないのです。つまり、増えたように見えるのは、昔は見逃されていた知的障害がないタイプの自閉スペクトラム症が、見つかりやすくなってきているためと考えられます。

いずれにせよ、特別支援学級や特別支援学校に在籍している子どもも含めて、子どもの中に、少なくとも1割程度は発達障害や知的障害の特性のある方がいることを事実として受け止め、それを前提として施策をつくらなければいけない時代に、すでに入っているのです。

発達障害の子どもは不登校になりやすい

児童精神科医として学校の管理職の皆さんに知っておいてほしいことは、通常学級に在籍している発達障害の子どもたちが、かなり高い確率で不登校になることです。

私たちの研究グループは、横浜市港北区で1988年から1996年までに生まれた人のうち、幼児期に自閉スペクトラム症と私たちが診断した人たちに対して、20年後の追跡調査を行い、2022年に論文で発表しました。その結果、23.5%が小中高校のどこかの期間に、文部科学省が定義する不登校の状態になっていた時期があるとわかりました。知的障害の伴わない人に限ると30.6%でした。

追跡調査を行った人たちの半分以上が、定期的に診療や相談に来ていました。ある程度、医療や福祉に早い時期からつながっている人たちでさえ、学校に行けなかった時期があるのです。地域によっては、幼児期に発達障害であると気づかれずに小学校に入学し、問題が起きてから病院に行き、そこで初めて診断される人たちも多いのです。そのような地域ではおそらく不登校になる人がもっと多いのではないかと考えられます。

文部科学省の令和3年度の調査によると、不登校の小学生は1.3%、中学生は5.0%だそうです。前述の横浜市のデータを合わせて考えると、不登校になった人たちの中では、発達障害の特性を持っている人たちがかなり高い割合を占めると思われます。

実際に、大学病院の私の外来に通ってくる子どもたちの多くは不登校状態になっていて、学校がもう少しうまく対応してくれていたら……と思うような子どもがたくさんいます。そのような子どもたちが児童精神科に次々と来るため、私の外来は1年以上待ってもらう事態になっています。毎日、朝からずっと予約で埋まっているのです。

不登校になって私の元へ来ている子どもたちの話を聞く限り、学校の今の枠組みが発達障害の子どもたちにとってはフィットしにくいのではないかと感じます。

私自身は学校現場の日常を直接見たわけではないので、断定はできませんが、気になる点を2つ指摘しておきます。

1つ目は、今の学校は、結果を出すためのプロセスに口を出しすぎるのではないでしょうか。何かをするときに、やり方はいろいろあっていいはずなのに、プロセスを「この一つに決めなさい」と言われると、それ以外のやり方の方がフィットする人たちがそこで弾き出されるわけです。

例えば、宿題の出し方です。同じ漢字を何度も書かせるような宿題を出すことがあるかと思うのですが、学習障害の子どもの場合は、何度も書いても身につきませんから、このような宿題は、ただの苦行になります。一律のやり方を規定することは、虐待に近いといえます。「そのやり方でないと先生は許しませんよ」というメッセージを間接的に伝えることになってしまうからです。

その結果、子どもは「学校に自分の居場所はないんだ」という意識を、毎日これでもか、これでもかと植え付けられることになります。「これができないなら、お前は学校に来るな」と、言われているように感じてしまうのです。

宿題の出し方の理想としては、一人一人に違う宿題を出すべきです。「このぐらいだったら一人で学べて、明日までにやれる」と思われるような内容の宿題を、子どもに合わせてアレンジして出してほしいのです。

このような話をすると、「そんなことはできません」と先生方は言うでしょう。それなら、宿題を出すのをやめればいいのではないかと思います。そもそも宿題は、社会人で言えば残業にあたります。大人は「働き方改革」で残業を減らそうとしているのに、子どもには家に宿題を持ち帰ってやらせるのか、という話です。

宿題の出し方に限らず、学校で日常的に行われている活動や、スタンダードと呼ばれる学校生活のルールなどが、不登校の子どもたちを量産することにつながっていないかを検証し、もう少し工夫をお願いしたいところです。

気になることの2つ目は、学校では言葉だけで情報を伝える場面が多いことです。教室で大事なことを話すとき、「いいですか。一回しか言いませんからよく聞いてください」と話す先生は昔からいると思うのですが、私に言わせれば、これは虐待です。なぜなら、「一回しか言わない」と脅すようなことを言われても、話を聞いても理解できない子どもがいるからです。脅すような言い方をしないで、紙の資料を用意すればいいのではないでしょうか。

もちろん、発達障害の子どもたちの存在を意識して、様々な工夫をしている先生たちがいることは承知しています。そのような先生たちは、全ての子どもの頭の片隅にある程度情報が引っかかるようにと、様々な媒体を使って情報が漏れなく伝わるようにしています。例えば、自閉スペクトラム症や ADHD の子どもは音声言語だけで指示されると情報がほとんど頭に入らないことがあります。このような子どもたちに対しては、視覚的な情報で一目見ればわかるようにしておくこと、情報が曖昧になったときに後で確認できるような視覚的な情報を用意しておくこと、などで情報の漏れが少なくなります。

逆に、学習障害の子どもの場合は、文字を視覚でとらえるのが苦手な場合がありますので、音声言語が必要です。このように教室には様々な特性の子どもがいることを踏まえ、音声言語と視覚的な情報をうまく組み合わせた情報提示の工夫が求められます。

さらに、授業の内容についても、発達障害の子どもがクラスに1割はいるという前提で、理解が難しい子どもでもできるやり方も、教えるようにしてもらえればと思います。