児童一人ひとりを大切にする、図工作品の掲示方法

公開研究会などでいろいろな学校にお伺いすると、児童の作品が掲示、展示されてあるのをみかけます。学校によって、掲示、展示の方法はさまざまですが、一人ひとりが大切にされているなあという方法は、ぜひ取り入れたいですね。卒業直前、六年生の最後の作品展に活用してみるのもいいですね。

【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~

目次

1 先輩から伺った話

わたしが初任から10年くらい経った時のことです。県指定の大規模な研究校に勤務していました。同僚の所属教職員はあちこちの学校の研究会に参加し、情報を集めていました。ある先輩、Tせんせいがこんなことを言いました。

「この前ね。全国から参観者を集めている有名研究校に行ってきたんだけど、そこは全員の絵が展示してあってね。しかも一点一点額装してあるの。やっぱり『一人ひとりの学び』とか『個に応じた』と銘打ってあるだけに、そのコンセプトが絵画展示にも表れているよね。うちの学校は、作品の絵画にバシバシ画鋲を打って掲示しているけど、作品に穴をあけるってどうなんだろうね? 図工の評定のために、絵に優劣を決めるけれども、その子なりの精一杯書いた作品だからね。大切にしなくてはならないんだよね」

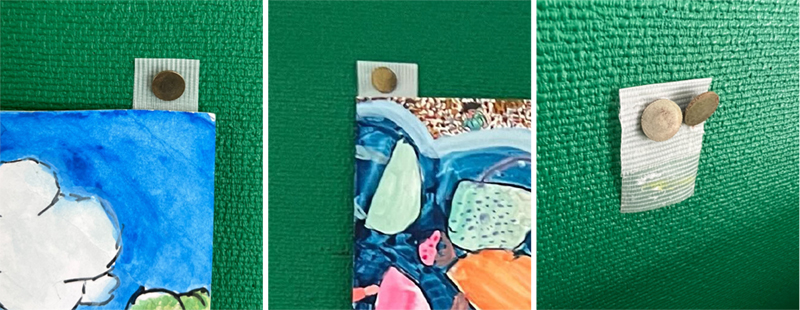

この話を聞いて、ああその通りだな、と気づかされました。今まではとにかく絵を貼ればいいやということで、傾きやスペースだけを気にしていたのです。それ以来、予算で許される限り額を購入してもらい、額装掲示の機会を増やしていきました。また、予算を管理できる立場になってからは、学校の児童全員分の額を購入し、作品掲示をしました。

さらに、Tせんせいは、こんなことも…。

「たまにね。展示スペースがないからと言って、教室のドアに貼っている学級をみるんだけどね。ドアはドアなんだよね。そこに貼られた児童はどんな思いなんだろうね。スペースがなかったら、日替わりとか掲示期間を設定したらいいのにね。一度に全員掲示しなければならないという呪縛から逃れればいいんだよね。場合によっては日替わりで、掲示係の児童に任せてもいいんだよね」

そこまで考えの及ばなかったわたしは、反省しきりでした。そして、Tせんせいのアイディアをしっかりいただきました。

2 甥っ子が作品を持ち帰って

ある日、甥っ子の家に遊びに行きました。甥っ子の絵画が飾られてありました。

普通は、せんせいがそのまま返したり、絵の下に貼り付ける作品カードにちょこっと赤ペンでコメントみたいなものを書いて返すことが多いのですが、甥っ子の担任のせんせいは、それとは別にクリップで留めた短冊に褒め言葉をたくさん書いて、返してくれたみたいです。

親としては、それはうれしいもので、ずっと絵を貼っていたようです。作品を大切にするということはそういうことなのだなあと思いました。

単なる教室掲示は必要ないという説を唱える方もいらっしゃいます。確かに、ただ作品を貼るだけでは、児童はそこから何かを読み取ったり、感じ取ったりすることは難しいかもしれません。

丁寧な短冊コメントが全員についていれば、それらを掲示するとクラスメイトの作品をじっくり見るかもしれないですね。

また、掲示の代わりに作品交流の時間をとり、一人ひとりが作品を紹介し感想を伝えあったり、せんせいがコメントしたりするのも良いかもしれません。

最近はやりの言葉で「タイパ(タイムパフォーマンス)」というのがあります。労多くして功少ないことは辞めるに越したことはありませんが、教育の現場は何でもタイパで割り切れるものではないでしょう。手間がかかったとしても、成果があると思うならやるべきです。

甥っ子のせんせいは、丁寧なコメントを書いて児童に伝えることに、価値を見いだしたのでしょう。