第58回 2022年度 「実践! わたしの教育記録」入選作品 窪田悠さん(埼玉県さいたま市立大宮国際中等教育学校教諭)

新しいPTAの在り方

~保護者も主体的で対話的な活動を目指して~

目次

1 はじめに

PTAとはParent(保護者)Teacher(教員)Association(組織)の略で、子どもたちの健やかな成長のために、家庭・学校・地域社会がお互いに協力し合ってさまざまな活動を行う組織である。日本のほとんどの小・中学校に設置されており、任意加入を原則に会費を徴収して運営している学校が多い。しかし多くの学校のPTAの実態は、以下のような状況である。

・ほぼ全員が半ば強制的にPTAへ加入させられており、会費を徴収されている。

・役職等は希望制だが人が集まらず、くじ引き等で決定している。

・役職につくと、忙しい家事や仕事の合間を縫って活動している。

すべては「子どもたちのため」という思いで活動を行っているが、やりたくもない仕事を行っているからだろうか、疲弊している保護者は少なくない。PTAをきっかけにしたトラブルに発展しているケースもあるという。

また今後は子どもの数が減少していくことが予想されているが、これは保護者の数(PTA会員数)の減少も意味している。加えて共働きや一人親など、多忙な保護者は今後も増加していくことから、数十年先まで見据えると、保護者に対して強制的に学校や地域の仕事を強いる、現在のPTAの組織体系の維持は困難であると推測される。

PTAを時代に合った持続可能な組織にしていくためには、まずこの「受動的」なスタイルを見直し、「主体的で対話的」な組織に変えていく必要があり、本校では従来のPTAとは違った新しい取り組みを試みた。

2 PTAの組織体系

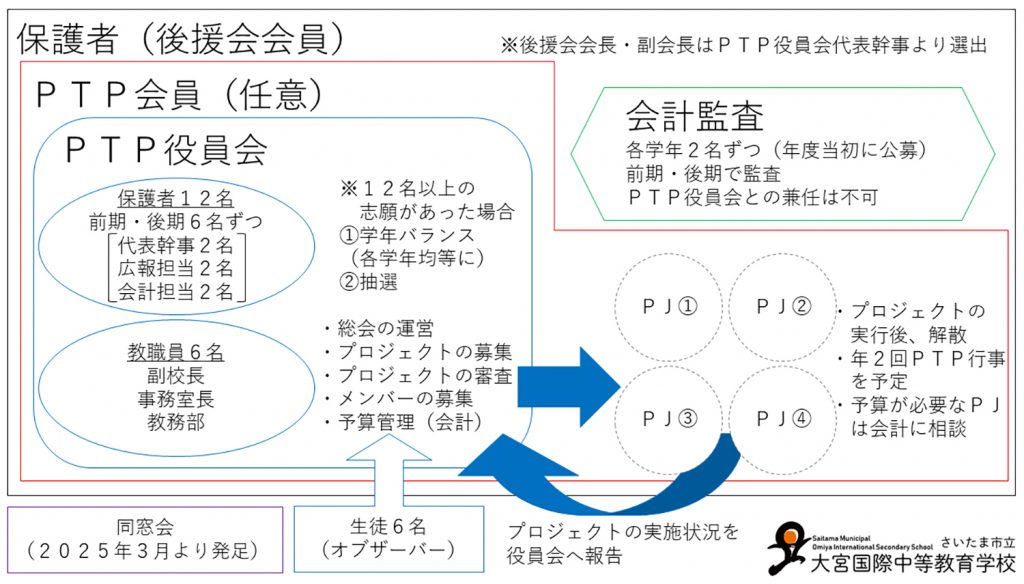

※本校ではPTAのことをPTP(Parent Teacher Party)と呼んでいる。

本校のPTAは上記のような組織体系で行っている。また他校のPTAと異なる特徴として、以下の点が挙げられる。

・完全な任意加入であること。

・「できる人ができるときに」をモットーに、「プロジェクト型」の運営を試みていること。

・生徒がオブザーバーとしてPTA役員会に参加していること。

・PTA総会をオンラインで実施していること。

・HPにPTA専用ページを作成し、案内や広報活動を紙媒体ではなくデジタルで行っていること。

加入は完全なる任意であるため、会員数は全保護者の3分の2程度である。会費も会員になった保護者からしか徴収していない。また会長という役職をなくし、いなくてはいけない役職定数を少なくしたため、完全希望制の募集を行っても、役員の人数が規定人数に達しなかったことはなかった。むしろ規定人数に対して応募が上回ったことにより、希望者を選ぶためにくじ引きが行われた。さらに役員は前期・後期といった活動期間を分け、会計監査役を役員とは別組織として設けるなど、仕事や役割を分散させることで多忙な保護者でも参加しやすい組織体系をとっている。