第58回 2022年度 「実践! わたしの教育記録」入選作品 宮森正人さん(北海道札幌市立札幌開成中等教育学校教諭)

“面白そう!”から始めよう

~主体性を高めるきっかけづくり~

目次

1 はじめに

本校は2015年4月に札幌市立札幌開成中等教育学校として開校しました。私は、1期生の学年主任と同時に本校の主体性育成プログラムの主担当となりました。そして、現在は5年次と6年次を統括した発展期の主任をしながら主体性育成プログラムの主担当を継続し、この8年間で、多くの取組を実施してきました。まず私は、主体性育成プログラムをSELF(Stimulating Experience and Learning for the Futureの略)と名付け、刺激的な取組を通して主体性を育成していくことにしました。取組の軸は①自己選択の機会を多くつくる、②失敗のチャンスを奪わない、③活力を与える勇気づけをする、の3つです。さらに、取組を実施するためには、私が提案する取組を、教員・生徒・保護者が受け入れてくれることが必要です。例えば、体に良い料理だからと勧めても、料理した人との信頼関係や料理のおいしさがなければ食べてもらえません。そこで私は、受け入れてもらうためにはまず、教員同士・生徒と教員・保護者と教員の間に信頼関係つまり心理的安全性が必要であり、さらに、取組には目的だけではなく面白さ(自己選択感・ドキドキ感・成長感・参画感)も加えることが必要だと考えました。

そこで今回は、取組に面白さをどのように加えて、みんなと実施したかを報告したいと思います。

2 信頼関係を深めるきっかけづくり

(ⅰ)教員同士の信頼関係

新しい取組を始めるということは、仕事が増えるということです。その仕事を受け入れて、協力してもらうためには、5・6年次(発展期)の担任団に心理的安全性を感じてもらい、発展期担任全員が共同体感覚で仕事をしてもらうことが大切です。そこで、以下の3つの取組を行っています。

「自分取扱説明書の発表」

4月の最初のミーティングで「自分取扱説明書」として4項目(苦手なこと・されたら嫌なこと・されたら嬉しいこと・仲直りの仕方)を発表してもらいました。この自己開示によって、安心してお互いに助け合える関係になっています。

「異学年のバディー制」

従来、職員室の座席は学年ごとで場所が分かれていましたが、私は5・6年次の同名クラスで隣同士に座ってもらうこと(例えば5年1組の隣は6年1組)にしました。そしてお互いの仕事を助け合ってもらうことにしました。これによって5年次担任は来年の仕事の予習ができます。さらに、毎月、月末には、バディー同士でサンクスカードを交換してもらっています。これによって自分のどのような行動が、相手に役立っているのかが分かり好評です。私は、副主任と交換しています。

「ノーミーティング モアコミュニケーション」

本校では、基礎期(1・2年次)充実期(3・4年次)発展期(5・6年次)と3つの期に分かれていて、期の会議が1週間に一度設定されていますが、発展期では、生徒情報やアイデアの提案をタイムリーに行うため会議は開かず、職員室での日常のコミュニケーションの中で済ましています。これによって、日常の会話が増え、若い教員も発言や質問をしやすくなります。さらに、職員室で常に生徒情報等などが共有されるので、教科担任からの情報も入りやすくなりました。

(ⅱ)生徒と教員の信頼関係

「自優トーク」

生徒にも自己開示できる機会を提供することが必要だと考え、担任との面談にも新しい取組を導入しました。従来、担任との面談では、進路や成績の話が中心となります。しかし私は、担任が成績の話を一切せず、生徒が自由に得意なことや苦手なことを話すという面談(自優トーク)を毎日してもらいました。生徒たちは担任に自分の強さや弱さを話すことによって、自分を見つめ直すきっかけになると同時に、担任との結びつきも強くなり、学校が安心の場になったようでした。実際、面談の回数は以前より増えるが自優トークの場合、成績分析などの事前準備がいらないので、担任も生徒も負担感は少ないようです。

(ⅲ)保護者と教員の信頼関係

「自分プレゼン」

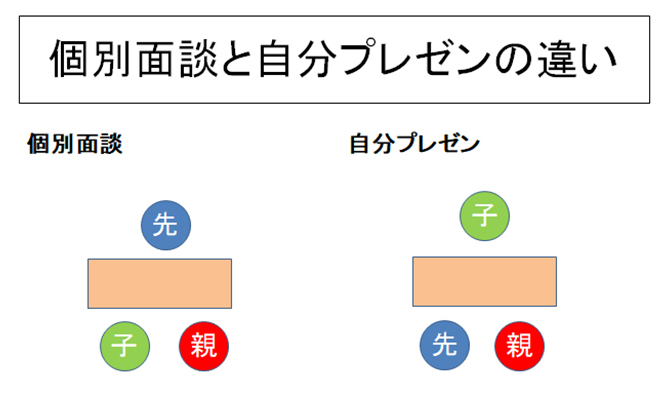

保護者が学校の取組に対して安心を感じるのは、自分の子どもの成長を実際に見ることだと考え、夏休みの三者面談を従来の担任中心の個別面談形式ではなく、生徒自身によるプレゼン形式(自分プレゼン)で実施することにしました。

自分プレゼン(20分)の実施方法と内容

①生徒自身による「自分プレゼン」…(5分)

※内容には6項目(a.強み b.短所 c.趣味 d.尊敬する人 e.将来の夢 f.志望大学)を必ず入れることとしました。

②「自分プレゼン」に対して、面接官(担任・保護者)と生徒の質疑応答…(5分)

※当日は保護者に、「質問例プリント」を渡し、プレゼン後、自由に質問してもらいました。

③「自分プレゼン」の内容をベースに担任より学校での様子の報告…(10分)

さらに、座席の配置にも工夫をしました。自分プレゼンの時は従来の面談のように保護者と生徒を並べるのではなく、生徒を一人にして、教員と保護者が並び、親離れ子離れの意識をつけるようにしました。

「自分プレゼン」によって、日頃、進路等について話さないわが子が、保護者にしっかり自分の夢を語り、プレゼンソフトを使って立派にプレゼンする姿を見て、保護者は学校の取組の素晴らしさと、わが子の成長を感じていました。中には、英語でプレゼンする生徒や親への感謝や尊敬の言葉を述べる生徒もいて、保護者にとっては驚きと感動の場でもあるようです。