第58回 2022年度 「実践! わたしの教育記録」入選作品 友田真さん(広島県府中町立府中小学校教諭)

「やる気にさせる」から子どもたち自身が「やる気になる」へのマインドセットの転換

~UDLガイドラインに基づいた授業実践~

目次

1 はじめに

私は、初任以来「子どもたちのやる気に火をつけ、可能性を伸ばす教師」を目標に取り組んできた。授業の中で子どもたちの「知りたい」「やりたい」という気持ちを喚起する工夫などを追求してきた。しかしここで生じた「やる気」について、疑問を抱くようになった。それは、教師による工夫で生じた子どもたちのやる気は、短期的なものなのではないか。もちろん教師の工夫により「やる気」が生じていることには、大きな意味がある。より子どもたちの「未来」(長期的)につながる「やる気」とし、子どもたちの「可能性」を伸ばし続けるためには、この「やる気」が自律的であることの重要性を感じるようになった。つまり以前の私は、「子どもたちをどのようにやる気にさせるか」を考えていた。しかし自律的な「やる気」にしていくためには、「どのようにすれば子どもたちが自らをやる気にする条件を生み出すことができるか」を考えるようになった。

本実践は、教師である私自身が「どう教えるか」ではなく、学習者である子どもたちが「どう学ぶか」という授業観にマインドセットを転換していこうと取り組んだものである。特に、子どもたち自身が自らの学習をコントロールしているという感覚を持つことができるように、学習課題や情報収集方法、まとめ方、学び方などを自己決定する場面を多く設定した。教師から授けられるのではなく、子どもたち自身が自己決定を行い生じた「やる気」は、他の学習や子どもたちの「未来」にもつながっていくものとなるのではないだろうか。

2 授業実践の根底となるUDLについて

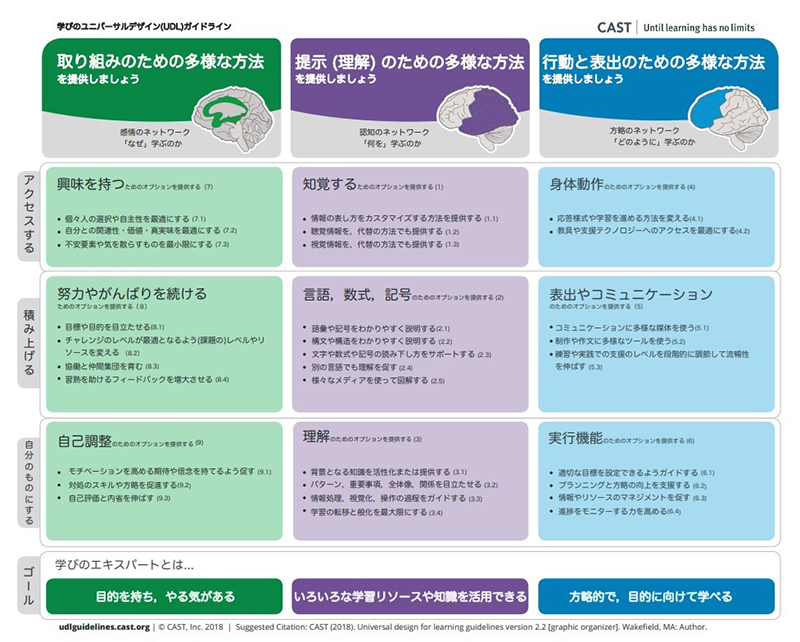

単元・授業デザインは、学びのユニバーサルデザイン(UDL:Universal Design for Learning、以下UDLとする)のガイドライン(図1)に基づいて行った。

UDLは、米国のCASTという研究機関で開発された脳科学、学習科学の知見に基づいた、教育における概念的フレームワークである。バーンズ亀山(2020)は、「UDLでは、障害の有無にかかわらず、すべての子供の学習の伸びを助け、子供たち自身が学びのエキスパートになれるように支援することを目的としている。UDLの目指す学びのエキスパートとは、自らの学習に主体的にかかわり、舵取りしていく学習者である。学習の主体は『学習者』であり、私たち指導者は学びを助ける環境づくりをし、伴走する」と述べている。

私自身が抱えた、「どのようにすれば子どもたちが自らをやる気にする条件を生み出すことができるか」という課題意識を解決するヒントが見つかるのではないか。また、教師が子どもたちに「教える」という学びを授けるという存在から、子どもたちの学ぶ環境を整えたり、調整したりする存在としてマインドセットの転換をはかっていくためにも、効果的なのではないかと考えた。UDLガイドラインに基づいて、事前に学習者である子どもたちの学びのバリアとなるものを想定し除去したり、子どもたちの実態に合った学習手段や方法を準備したりすることで、子どもたち自身が学びの主体として舵取りを行い、将来にわたって自律的に学ぶ方法を身に付けることができるだろう。