デフォルトを疑え!「教師用事務机」はどこに置く?【どの子も安心して学べる1年生の教室環境 #12】

学校にわくわくしながらも同時に不安を抱える1年生が、安心して学べる「教室環境づくり」について提案する連載(月1回公開)です。『教室ギア55』(東洋館出版社)や『「日常アレンジ」大全』(明治図書出版) などの著書をもつ、教室環境づくりのプロフェッショナル〈鈴木優太先生〉が、さまざまなアイデアを紹介していきます。

第12回は、教師用事務机はどこに置くべきか?について考えます。

鈴木優太(すずき・ゆうた)●宮城県公立小学校教諭。1985年宮城県生まれ。「縁太(えんた)会」を主宰する。『教室ギア55』(東洋館出版社)、『「日常アレンジ」大全』(明治図書出版)など、著書多数。

目次

教師用事務机のデフォルトの場所

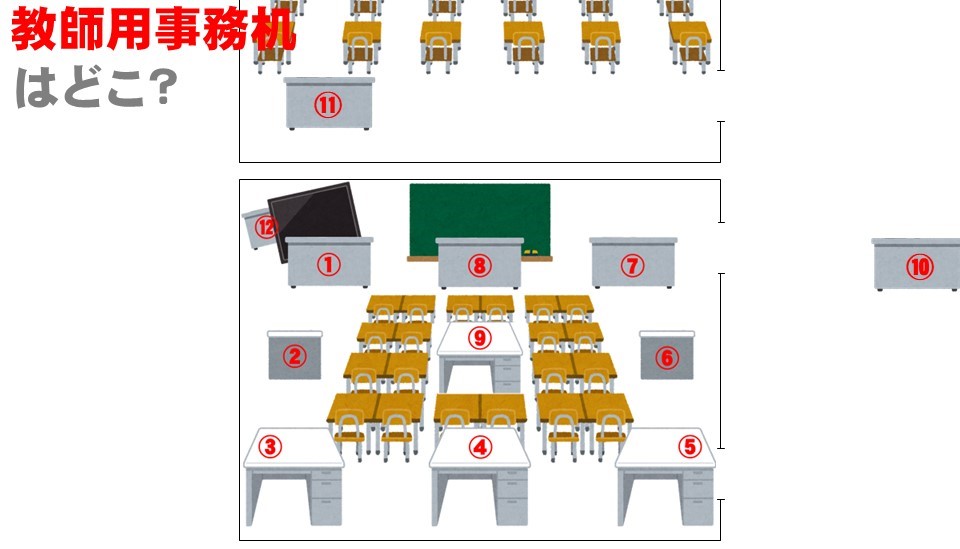

突然ですが…「教師用事務机」は、①~⑫の何番の場所に置いていますか?

地元の仲間や全国の先生方、世界の日本人学校などに勤める先生方に尋ねてきました。

圧倒的に多いのが…「①」です!

日直で各教室をまわる際に注意深く見てみてください。概ね同じような傾向が見られるのではないでしょうか。教師用事務机のデフォルトの配置場所は、①(黒板横の窓側)と言えます。

「では、何のためですか?」

このように問うと、特に若い先生の中に次のように答える方がとても多いのです。

「考えたこともなかった」

「教室を引き継いだ時からそうだったので」

「他の場所に置いてもいいの?」

①は、子供たちから教師の顔がよく見え、教師からも子供たちの顔がよく見える場所です。窓側なのは、教室の出入り口の動線をふさがない場所だからです。

「では、ここが本当に今の教室のベストな場所なのでしょうか?」

どのような手立てにもメリットもあれば、デメリットも存在します。目的を考え、日常をより良いものにアレンジしていくことが、どの子も安心して学べる教室環境づくりに欠かせません。

デフォルトを疑ってみよう

多くの教室には、①に置いた教師用事務机に加え、黒板前に教卓が置かれます。オルガンや給食台、テレビなどの大型提示装置や1人1台端末を保管するための充電保管庫は備え付けです。課題提出用の机や作業用の長机、採点のための椅子、スチールロッカーやカラーボックスなどを配置する教室もあります。そんな教室を俯瞰して見てみましょう。

1「足し算のアレンジ」です。

黒板前が、教師「だけ」ゾーンという感じになっていませんか。

学習活動を便利にするための物を教室に持ち込む発想は定石ですが、コロナ禍に見舞われた2020年以降、教室はとても手狭になりました。児童用机を一つ一つ離して置かなくてはいけなくなった教室で、一層際立って感じられるようになったのです(2019年までは、児童用机を隣合わせにする教室がほとんどでした)。

教師の顔が見えることで「規律」が教室に生み出され、「安心」が育まれる点がメリットの一方、子供たちの目には常に教師の姿(や物)が飛び込んできます。

教師に言われたことはできるけれど、自分たちで考えることや行動することは苦手な人を育ててしまってはいないでしょうか。従順さを育むことに重きを置いていた時代はそれでも成り立っていたのかもしれません。

黒板や大型提示装置を子供たちが活用する学習活動も難しい環境になっていませんか。これからの時代を生きていく人を育てることが私たちの使命です。学習者主体ではなく、教師主体の学級運営に陥りがちな点がデメリットとして想像できるでしょうか。

私たちが、まずできることは2つです。

「自覚」することと「メタ認知」することです。

教師の教室での存在感は、良きにつけ悪しきにつけ、とても大きいということを「自覚」することがまずは大切です。そして、イラストで示したように教室を俯瞰して見るつもりで、「メタ認知」をしようと努め続けることが大切です。

「デフォルトを疑え!」

ドキッ!とした先生や、考えたこともなかった先生は、ぜひこの機会に一緒に考えてみましょう。私も、常々自分に言い聞かせています。そして、できることから動き出してみましょう。

教師用事務机の場所は…変えてよいのです!

たかが教師用事務机ですが、されど教師用事務机です。教室のどこに置くのか、そんなことに教育観は色濃くにじみ出ます。