『お話ノート』で傾聴力と記憶力を鍛えよう~全校朝会も大活用!~

あまり興味のない話に付き合うのはいやだなあと、話を聞かないで上の空の児童、あなたのクラスにもいませんか? 例えば全校朝会など、せっかく時間を設定し、良い話をしてくれているのにもったいないです。感染症予防のためになかなか実施されず、放送などで代用されることが増えましたが、昨今小規模少人数の学校など、密が避けられる状況にある学校を中心に以前のような体育館での全校朝会が復活しているところもあります。担任として、児童の傾聴スキル向上のため、何かできることはないでしょうか?

【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~

目次

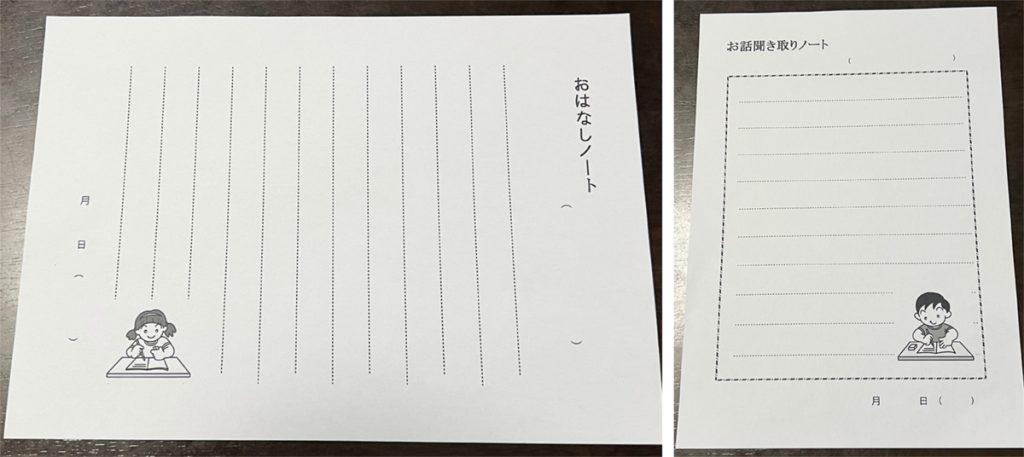

1 いっそのこと『お話ノート』をつくっちゃえ

担任をしていた頃、全校朝会から戻ってきて、朝の会を始める前に簡単に校長講話の話の内容を児童に聞いてみると、聞いている児童とそうでない児童がはっきり分かれました。国語の力とは関係ないようでした。要は気持ちの問題かもしれないです。ああ、せっかくのお話なのにもったいないなあ…。

では、どうしたらいいのか考えました。いっそのこと、国語のノートのほかに『お話ノート』を作るのはどうか、と思いつきました。算数で言えば、「算数ノート」のほかに計算専用の「計算ノート」とか「ドリルノート」というものと同じ発想です。市販のものではなく、用紙にフォームを印刷し20枚程度のものをまとめて綴じたもので十分です。

このノートは、その場で聞き取って書くという「聴写」というより、「要約」に近い作業をしていきます。全校朝会での校長せんせいのお話を思い出し、特に大切だなと感じたことや聞いた言葉を書き留めさせるようにします。児童の発達段階で、次のようなステップで指導するといいでしょう。

●低学年の児童には、ある程度自由に書かせます。覚えていることばをできるだけ書かせます。

●中学年の児童には、「箇条書き」や「~だ」という常体の書き方、さらに名詞止めなどの表記方法を習得させ書かせます。

●高学年の児童は、書き取った内容にプラスして自分の考えや思い、感想などを加味して書かせます。

ノートに書く作業は、ある程度の時間で区切ります。完全でなくてだいじょうぶです。この活動に時間をとられすぎると、次の学習に支障をきたすからです。ノートを提出させ、点検して必要に応じて担任がコメントを書いたり、チェック印を押印して返します。この活動を継続するとかなりきちんと聞くようになります。

もし、時間的ゆとりがあればノートを書かせる前に、

「今日の校長せんせいのネクタイの色は何だった?」

「司会のせんせいのブラウスの色は何色だった?」

「○○せんせいからほめられたことがあったね。何だった?」

「□□せんせいのお話はズバリいうとどういうこと?」

とクイズ形式で児童に問いかけてみます。そして、心が整ったら、ノートに取り組ませるということでいいでしょう。

『お話ノート』を使うことで、児童は少しずつ長く書くことができるようになり、内容も正確に聞きとるようになっていきます。

2 最近の校長せんせいのお話

ちょっと脇道に逸れます。わたしが初任者指導でお伺いしている学校の校長せんせいは、講話の際に、自ら理科の実験をしてみせ、児童の興味を集めました。教育目標にからめた、知的好奇心や探究心についてのお話に、せんせいたちもぐいぐい惹きつけられました。

児童たちが講話に引き込まれ、思考が活性化していくのが手に取るように分かりました。最近の校長せんせいは効果的なわかりやすい方法でお話ししてくれます。

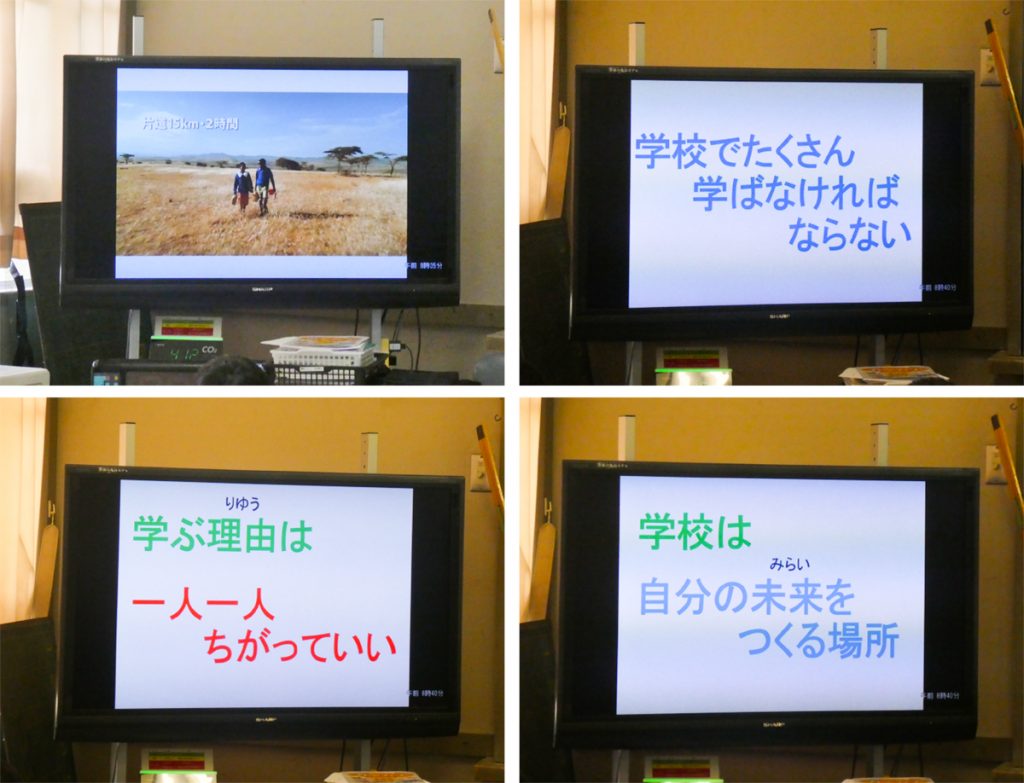

コロナ感染予防のため、勤務校の創立記念式の校長式辞は校内放送で行いました。放送なので、教室のテレビ画面が使えます。式辞の中で、『世界の通学路』の動画が流され、一日片道20キロも歩いて登下校する児童の様子について考える機会がありました。そこで、校長せんせいは伝えたいことをフリップ形式で示しました。とても印象深くとらえることができました。

例えば、今回のようにモニターに示されたキーワードやキーセンテンスを教室の自席で書き写すという活動をすれば、より一層校長せんせいが伝えたいことが心に入ってくるのではないかと思われます。

全校朝会や放送朝会での校長せんせい、あるいは生徒指導のせんせいのお話は、ひとつの授業でもあるわけですから、しっかり有効活用しましょう。