小6体育「ボール運動(ゴール型)」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校主幹教諭・木上仁、福岡県公立小学校教諭・堀ノ内輝

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、福岡県公立小学校校長・中村章、福岡県公立小学校教頭・高瀬哲義

目次

授業づくりのポイント

高学年のボール運動では、中学年の学習を踏まえ、集団対集団の攻防によって競う楽しさや喜びを味わい、その行い方を理解することと、ボール操作とボールを持たないときの動きによって、簡易化されたゲームを楽しむことができるようにし、中学校での球技につなげることをねらいとしています。そこで本単元では、「フリーゾーン」や「サイドゾーン」を設置したり、攻撃側のプレーヤー数が、守備側のプレーヤー数を上回る状態を作り出したりすることで、状況判断がし易くなり、全員が得点できることを目指します。

また、みんなが点を取るための作戦を選ぶことで、サッカーが苦手な子供が運動を楽しむことができるようにします。授業を行う際には、新型コロナウイルス感染症対策として、子供たちに授業前後の手洗いを徹底するようにしましょう。

なお、活動中は地域の感染レベルに応じて、特定の少人数(3名程度)、特定のチーム同士でゲームを行ったり、近接を伴う活動は、活動時間の一定の割合(1/3程度)としたりするなどしましょう

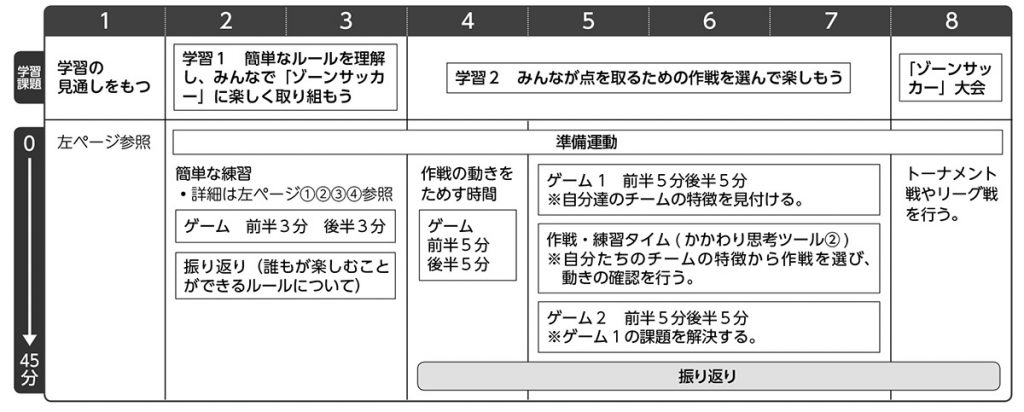

単元計画(例)

楽しむ① ゴール型「ゾーンサッカー」を楽しもう

学習1では、ボールにたくさん触れる時間を確保し、基本的なボール操作技能を高められるようにするとともに、「ゾーンサッカー」のルールや行い方への理解を深められるようにすることが大切です。そこで、「簡単な練習」を十分に行うことで、ボールに触れる機会を確保し、楽しみながら蹴る、止める、運ぶといったボール操作を高められるようにしましょう。メインゲームではゲームに取り組む中で、ボールを持たない人の動きが攻撃のポイントになると気付くことが大切です。

また、ボールを蹴り上げる高さを制限するなど、実態に合わせてルールを工夫することで、安心して安全にプレーできる環境を確保できるようにすることも大切です。

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小五小六』2021年10/11月号より