小5社会「あたたかい土地のくらし」指導アイデア

執筆/札幌市立新札幌わかば小学校教諭・千葉拓士

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登、北海道札幌市立山鼻小学校校長・佐野浩志

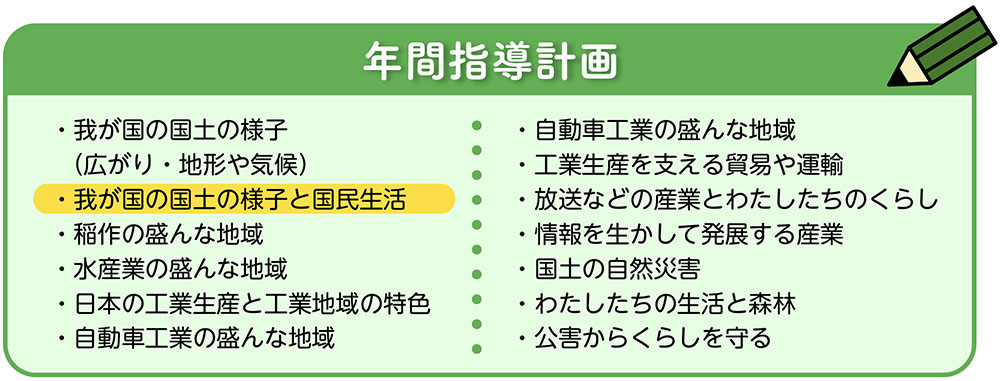

目次

目標

我が国の国土の様子について、国土の気候に着目して、地図帳や各種の資料で調べ、まとめることで、あたたかい土地の自然などの様子やあたたかい土地の人々の生活を捉え、国土の自然環境の特色やそれらと国民生活との関連を考え、表現することを通して、我が国の国土の気候の概要や、人々は自然環境に適応して生活していることを理解できるようにするとともに、主体的に学習問題を追究・解決しようとする態度を養う。

評価規準

知識・技能

①国土の気候などについて地図帳や統計、写真などの資料で調べて、必要な情報を集め、読み取り、国土の自然などの様子やあたたかい土地の人々の生活を理解している。

②調べたことを図表や文などにまとめ、あたたかい土地の人々が自然環境に適応して生活していることを理解している。

思考・判断・表現

①国土の気候などに着目して、問いを見い出し、国土の自然などの様子やあたたかい土地の人々の生活について考え、表現している。

②あたたかい土地の自然条件や人々の生活、産業を関連付けたり総合したりして、自然環境に適応した生活の様子を考え、適切に表現している。

主体的に学習に取り組む態度

①あたたかい土地の暮らしについて、予想や学習計画を立て、学習を振り返って見直したりして、主体的に学習問題を追究し、解決しようとしている。

学習の流れ(4時間扱い)

問題をつくる 1時間

- 海開きや桜の開花の写真をきっかけに沖縄県の気候の特色を調べ、あたたかい気候を暮らしや産業にどのように生かしているのかを予想する。

追究する 2時間

- 沖縄県の農業や漁業、観光について、1人1台端末などを利用して調べ,沖縄県の人々がさまざまな工夫をして、あたたかい気候を生かした産業を行っていることを理解する。

- 沖縄県の開発による環境悪化などの問題について考え、表現する。

まとめる 1時間

- 1人1台端末を活用し、沖縄県の暮らしの特色をキャッチコピーにまとめて説明し合い、友達との共通点を見い出す協働的な学びを通して、あたたかい気候を生かした沖縄の特色について理解を深める。

問題をつくる

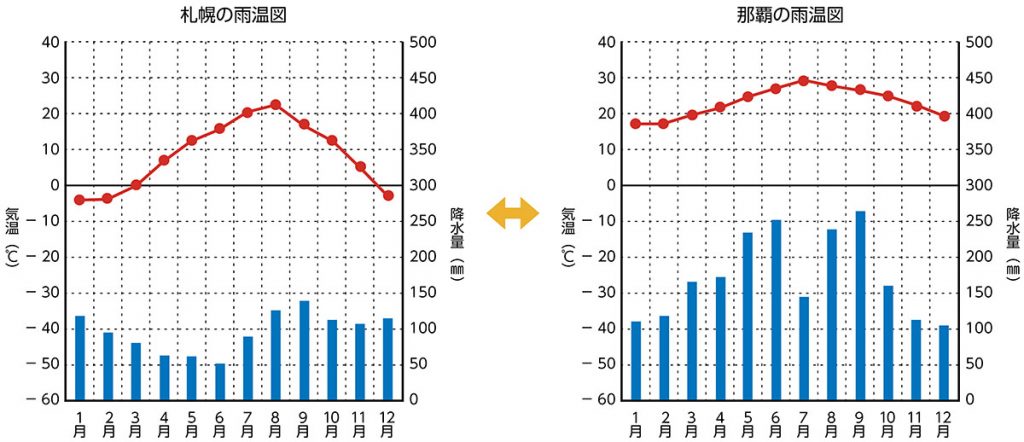

沖縄県と北海道の1月や3月の様子を比較したり、気温のグラフを比較したりする。(1/4時間)

導入のくふう

自分たちの地域の様子と比較しながら、海開きや桜の開花、家屋の様子を調べることで、気候の特徴を調べたり、生活や産業の様子を調べたりする意欲を引き出していくようにする。

1時間目 海開きや桜の開花、家屋の写真から気候の特徴を調べ、単元の学習問題をつくる。

写真は、沖縄県の海開きと桜の開花の様子です。何月だと思いますか?

北海道では4月下旬に開花したよ。沖縄県はあたたかいから少し早いのかな。

沖縄県は、1年中あたたかいのかな。

地図帳を使って、沖縄県と自分たちの住む地域の気温や降水量を比べてみましょう。

那覇は、年平均気温が23℃以上もあるよ。札幌とまったく違うね。

札幌は雪が降るけれど、沖縄では降らないよ。沖縄には、台風がたくさん上陸するって聞いたことがあるよ。

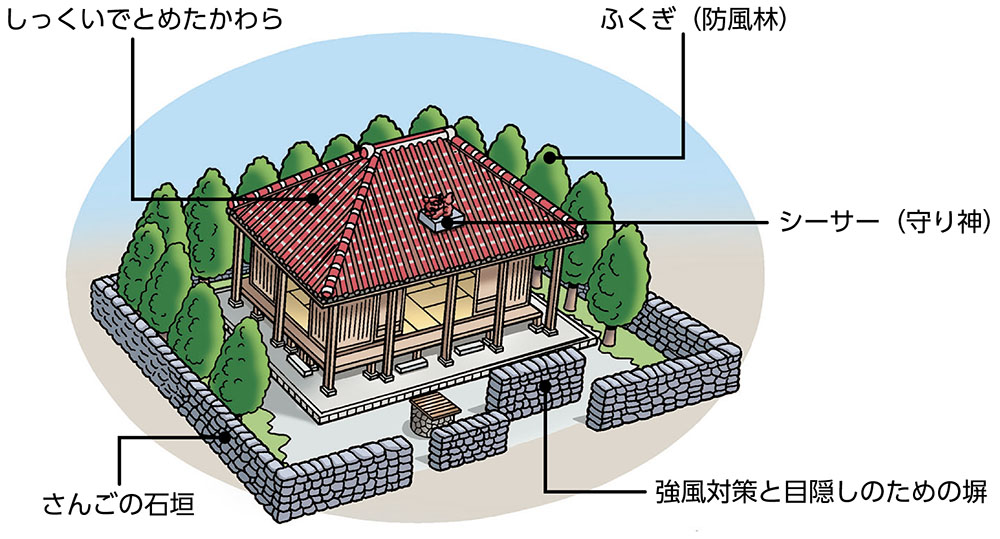

1年中あたたかくて台風が多く来る沖縄県では、人々はどんな家に住んでいるのでしょうか。

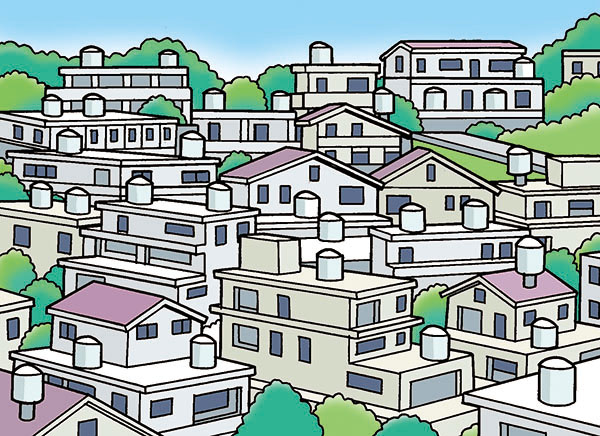

屋上に、貯水タンクがあるのはどうしてだろう?

台風に負けないようにコンクリートづくりなんだ。

夏も風通しがいいように、昔から工夫されていたんだね。

あたたかい気候と暮らしが関係していそうだね。

沖縄では、あたたかい気候をどんなことに生かしているのかな?

どんな農業が行われているのか調べたいな。

年中あたたかくて海もきれいだから、きっと観光も盛んだよ。沖縄の文化にも興味があるよ。

《対話的な学びのポイント》

写真を見て自由に発言させる、雨温図を比較して気付きをペア交流させる、家屋の写真をGoogle Jamboardで配付し、その付箋機能を使ってグループ内やグループ間で交流させるなど、目的に合わせて多様な交流の場を工夫していくことが大切です。子供たちに話し合う必要性をもたせるようにすることです。

※Google Jamboardは2024年12月31日にサービス終了します。

「学びのキーワード貯金」をしましょう。(Googleスライドで貯めて、まとめに活用する)

☆キーワード1☆ 沖縄県の家や暮らしのくふう

コンクリートの家、貯水タンク、塀、防風林

沖縄県の人々は、あたたかい気候をどのようにくらしや産業に生かしているのだろう。

追究する

沖縄県の産業や抱える課題について、1人1台端末などを利用して調べることを通して、沖縄県の人々がさまざまな工夫をして、あたたかい気候を生かした農業・漁業・観光を行っていることを理解するとともに、開発による環境悪化などの問題について考え、表現する。(2、3/4時間)

対話的な学びを生むくふう

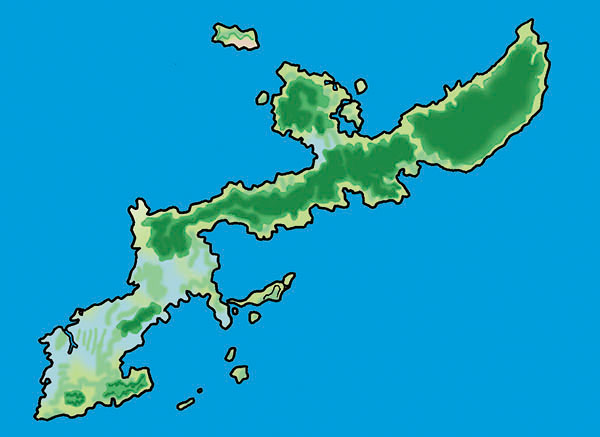

対話を生むためには、子供が見通しをもてるようにし、追究を焦点化することが大切です。ここでは、Google Earthを活用し、沖縄県の概観を捉えて、産業の様子を予想し、見通しをもち、まずは農業について調べるようにします。

その後、「漁業でも、あたたかい気候を生かしているのかな?」と問いかけます。そうすることで、子供たちは、「きっと漁業もあたたかい気候を生かしているのではないか」「もずくの生産もあたたかさと関係がありそうだ」と予想し、解決に向けて、対話を活性化させ、考えを広げ深めていきます。

2時間目 沖縄で行われている農業や漁業について、あたたかい気候と関連付けて調べる。

きれいな海に囲まれているね。畑もあるよ。何が育てられているのかな?

沖縄県の人々は、どのような農業を営んでいるのでしょうか?「なぜ」を大切にして調べてみましょう。

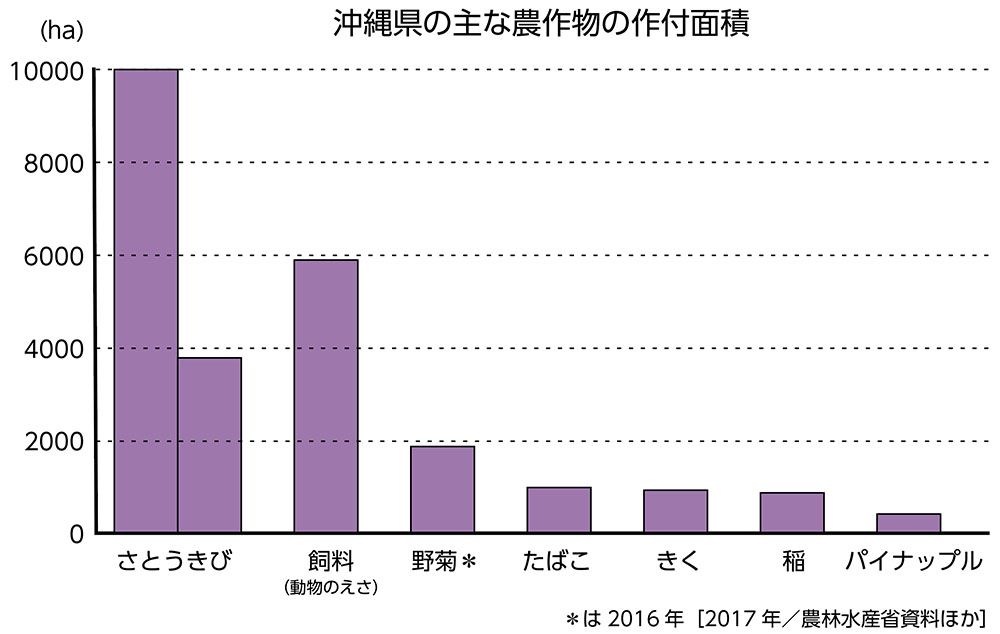

さとうきびの作付面積が多いのはなぜかな?

イラスト/高橋正輝、横井智美