小学校理科で大きく変わった「思考・判断・表現」の評価とは!?【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#9

「進め!理科ロード」では、小学校理科に関する基本的な考え方について、発信していきます。前回から具体的な方法や考え方についてもUPしはじめました。しばらくは、「評価」について連載していきます。

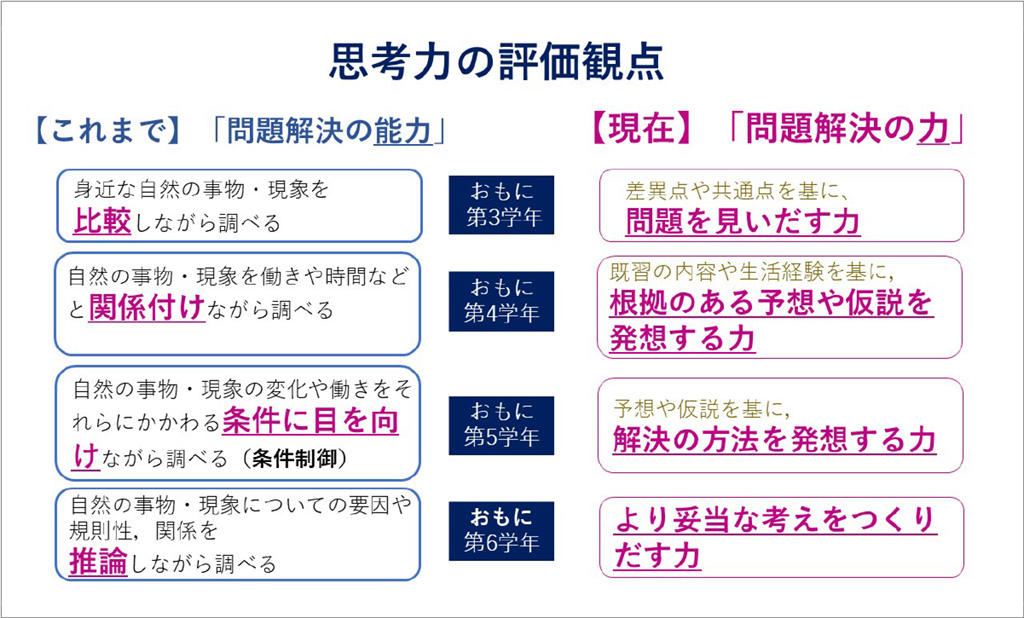

理科の評価の観点で一番理解しにくいのは、「思考・判断・表現」の観点です。学生の指導案作成の指導をしていても、過去の指導案や指導書を参考にしている場合もあり、例えば「〇〇について考えている」など、「考えている姿があるかどうか」を評価の観点にしている場合や、「比較」「関係づけ」「条件制御」「推論」ができているなど、以前の学習指導要領の評価観点のままになっている場合を見かけます。

平成29年の学習指導要領の小学校理科では、「思考・判断・表現」の観点については「問題解決の力」が身についているかどうかで評価をすることになりました。これはとても大きな変化であるため、理解が難しいといわれます。ここでの「問題解決の力」は、「問題の見いだす」「根拠ある予想や仮説を発想する」「解決の方法を発想する」「より妥当な考えをつくりだす」の4つの力を指しています。つまり、「思考・判断・表現」の観点の評価は、「問題解決の力」と呼ばれている「問題の見いだす」「根拠ある予想や仮説を発想する」「解決の方法を発想する」「より妥当な考えをつくりだす」の4つの力ができているかどうかで判断することになります。

今回は、「思考・判断・表現」の評価がどのように変わったのかについて確認していきましょう。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1. 「思考力」の評価が昔と今ではどのように変わったのか?

昔の今と何が変わったのかわからないまま、指導書を参考にする場合があるので、最初に「思考力」の評価がどのように変わったのかについて整理しておきましょう。細かな話になるのですが、ここで言う「問題解決の力」は平成29年の指導要領から出てきた新しい言葉です。以前の指導要領では実は「問題解決の能力」という似た言葉が使われていました。この以前まで使われていた「問題解決の能力」は、上述した「比較」「関係づけ」「条件制御」「推論」を指していました。つまり、以前の指導要領では、「思考力」の評価は、「比較」「関係づけ」「条件制御」「推論」ができているかどうかで判断していたわけです。現在では、「問題解決の力」と呼ばれている「問題の見いだす」「根拠ある予想や仮説を発想する」「解決の方法を発想する」「より妥当な考えをつくりだす」の力ができているかどうかで判断することになります。