通知表・夏休み指導・連絡帳・トラブル・・・夏の保護者対応のキモをまとめます!

季節ごとの行事について保護者対応の方法を紹介します。この記事でとりあげた事例やヒントをもとに、ぜひ保護者とのよりよい関係を築いていただければと思います。今回は「夏」の季節にある保護者対応の紹介です。

目次

信頼される通知表にするには

通知表は、子どもにとっても保護者にとっても楽しみなものです。また、通知表を重くとらえている保護者が多いことも事実です。だからこそ、保護者から信頼される通知表を作成しなくてはなりません。

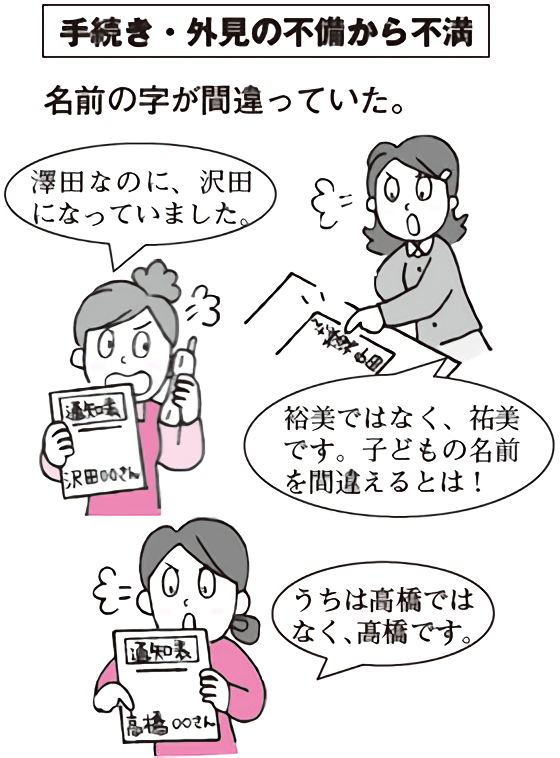

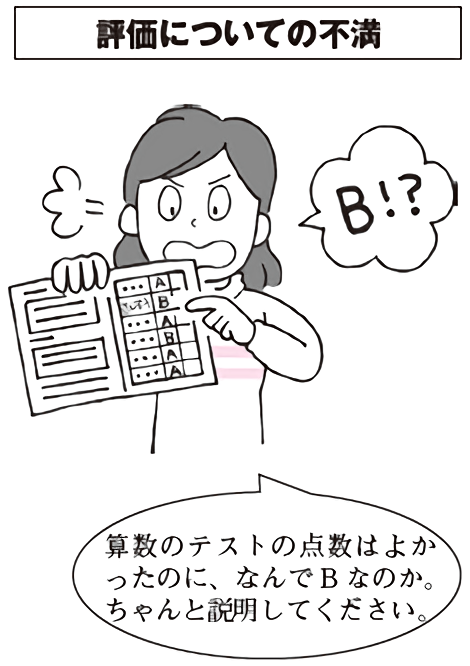

担任は、さまざまなことに気を配って通知表を作成します。ですが、クレームをつけられることも少なくありません。ここでは、通知表へのクレームの対応を考えてみましょう。

通知表へのクレームの分類

クレームを未然に防ぐ努力を

印字もれ、誤字、脱字などの記載ミスを防ぐために、下記のようにチェックしましょう。

❶下書きをする。(エンピツ書き)

▼

❷下書きの段階で、学年の先生や副校長などの管理職に見せて、表現のおかしいところ、記載ミスをチェックしてもらう。

▼

❸清書したら必ず校長に見てもらう。(最終チェック)

クレームへの具体的な対応

成績や行動の様子などについて、学年で評価の基準を明確に決め、保護者からの疑問や質問に答えられるようにしておきます。

「うちの子は、○○さんよりテストの点数がよいのに、なぜBしかもらえないのでしょうか。○○さんはAだと聞きましたが。」

このようなクレームには、まず、保護者の気持ちをじっくり聞いてから、通知表で友達と比較するのは本人のためにはならないと伝えます。そして、通知表のねらい(学習をどのくらい理解したか、何が課題なのか、これからどのように取り組めばよいのかなど)をよく理解してもらいます。

どうしてBの評定になったのか、保護者が納得する記録や資料を見せ、担任の思いや考えを伝えましょう。Aの数だけで判断せず、子どものがんばりを少しでも見取り、励ます材料にしてほしいことを伝えます。

信頼される通知表作成のポイント

悪い例

▶〜ができません。

▶忘れ物が多くて困ります。

良い例

▶〜ができるように今後も指導します。

▶〜しようとする姿勢が見られ、その成長をうれしく思います。

【所見欄について】

子どもの学校でのようすを文章で表す欄ですが、人権感覚をしっかりともち、否定的、断定的な表現は避けます。できるだけよさを認め、子どもを励ます表現をします。改善点については、前向きにがんばろうと思える、そして、勇気や励ましを与えられるような表現方法を工夫します。

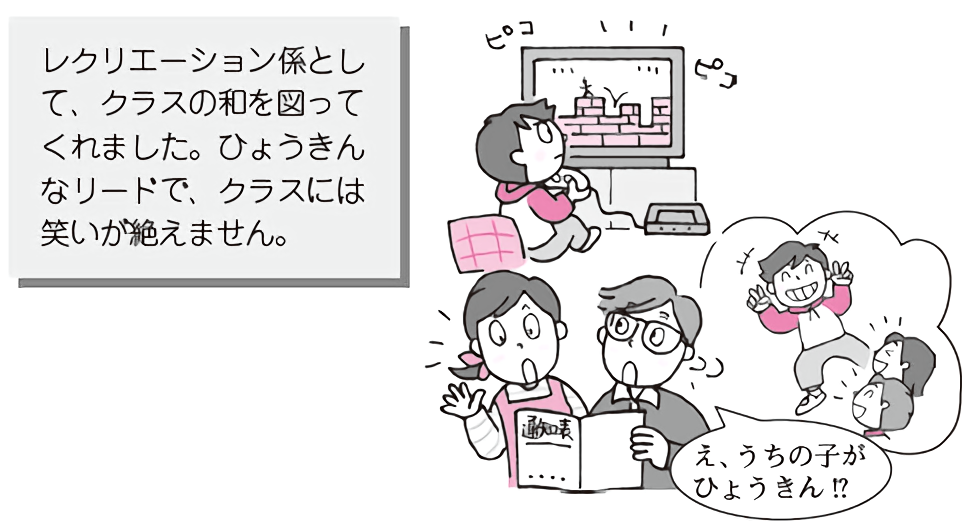

【係活動、委員会、クラブなど特別活動の欄】

係の名前だけを書くのではなく、活躍したことやその活動ぶりを具体的に記入するようにします。係活動での活躍ぶりなどもわかり、保護者としてはわが子の知らなかった部分を知ることができます。担任がわが子をしっかりみてくれていることが、保護者にとってはなによりうれしく、大きな信頼となります。