小学国語「構造的板書」の工夫とコツ(次への一歩/新聞記事を読み比べよう)

スッキリした分かりやすい構成で、子どもたちに伝わりやすい板書の書き方を目指す本シリーズ。今回は、小五の国語の「次への一歩」「新聞記事を読み比べよう」をテーマにして、 樋口綾香先生(大阪府公立小学校教諭)に、 思考スキルを育てるのに役立つテクニックを解説していただきます。

目次

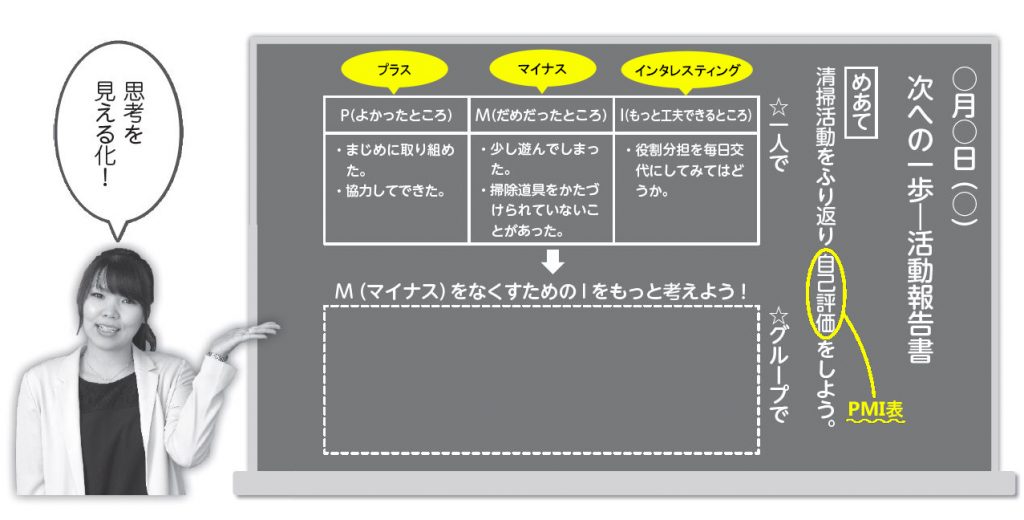

国語スキル1:シンキングツール「PMI表」

子供たちは授業中、教師の発問や友達の意見を聞きながら考え、自分の意見を発表したりノートに書いたりして表現します。教師―友達―自分の間で、相互に思考がやり取りされ、また新たな知識や技能を身につけていくのです。

その過程で、黒板やノートは大きな役割を果たします。シンキングツールは、この思考を見える形にし、自らの思考を深める思考スキルの向上に大変役立つ道具です。

シンキングツールに「PMI表」があります。関西大学教授・黒上晴夫氏によるとPMI表は次のような思考スキルを育てるのに役立ちます。

・ものごとを多面的にみる

・評価する

・判断する

・意思決定する

この中でも「評価する」「判断する」ことに重点を置いた活用方法を紹介します。

「次への一歩」(光村図書五年)

文章全体の構成や効果を考え、活動報告書を書くことを目的とした単元です。クラブ活動や委員会の活動を振り返り、活動のよかったところや改善すべきところを確かめるときに、PMI表をワークシートとして使うだけでなく、板書にも位置づけます。

今回は、清掃活動を取り上げています。クラブや委員会を取り上げると、その内容の違いによって共感しづらいところがあります。清掃活動なら大きく内容が異なることはありません。

- 子供の活動の流れ

① 題名、めあてを書き、自己評価の仕方(PMI表)について知る。

② ノートに表を書き、自分の清掃活動を振り返り、箇条書きで記入する。

③ 全体で発表・交流する。

④ M(マイナス)をなくすためにもっとよい方法はないか、グループで考え、ノートに書く。

⑤ 書いたことを交流する。

「I」は柔軟に考えよう

Iはおもしろいところ(interesting)ですが、テーマやPMI表を使用する目的に応じて柔軟に変えることができます。

〔参考文献〕 『シンキングツール~考えることを教えたい~』2012、NPO法人学習創造フォーラム