小1算数「ふえるといくつ」指導アイデア(3/8時)《増加の場合の加法の計算》

執筆/埼玉県さいたま市立大砂土小学校教諭・播元和貴

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、浦和大学教授・矢部一夫

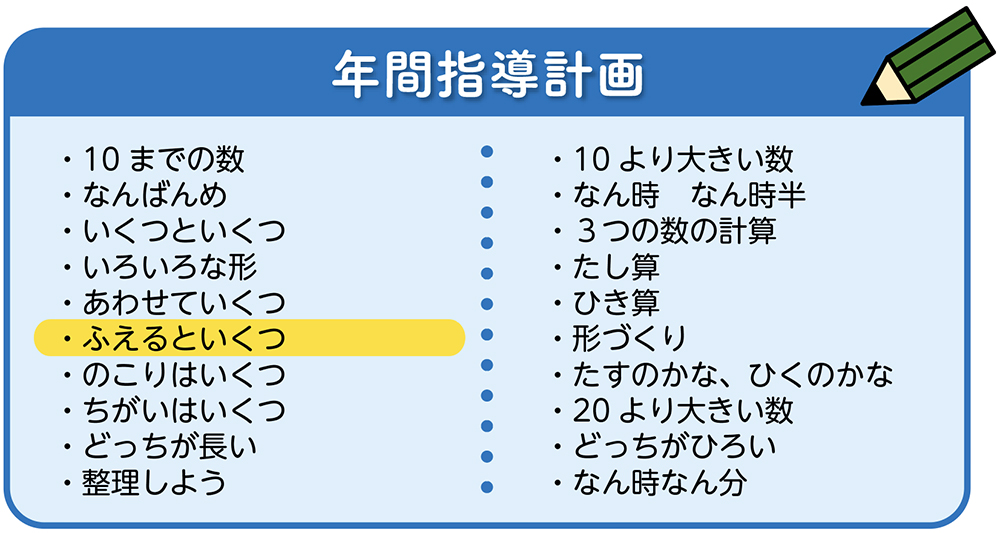

目次

単元の展開

第1時 合併の場合の数量の関係に着目し、加法の意味や式の表し方を考える。

▼

第2時 合併の場面を加法の式に表し、答えを求める。

▼

第3時(本時)増加の場合の数量の関係に着目し、加法の意味や式の表し方、計算のしかたを考える。

▼

第4時 増加の場面を加法の式に表し、答えを求める。和が10以内の加法の計算。文章問題を通した加法の意味理解。

▼

第5時 計算カードを使った、和が10以内の加法計算の練習。

▼

第6時 0を含む場面で、数量の関係に着目し、加法の意味や式の表し方を考える。

▼

第7時 お話づくりで、式の読み取りに着目して、加法の意味を考える。

▼

第8時 学習内容の習熟・定着。

本時のねらい(増加の場面)

増加の場合の数量の関係に着目し、加法の意味や式の表し方、計算のしかたを考える。

評価規準

増加の場面を加法として捉え、ブロック操作や加法の式に表して説明することができる。【思考・判断・表現】

増加の場合について、加法の意味を理解し、加法の式に表すことができる。【知識・技能】

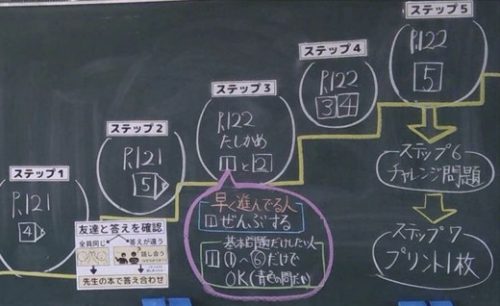

本時の展開

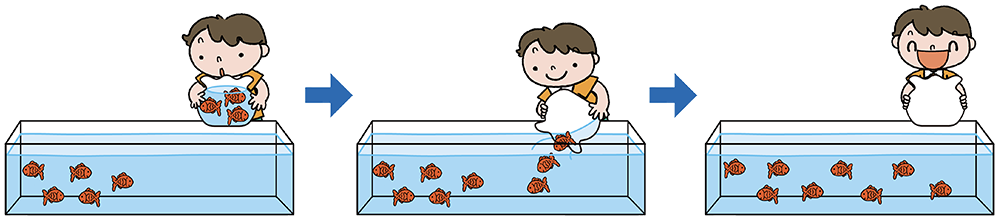

えを みて おはなしを つくりましょう。

この絵は、何をしているところですか。

金魚を3匹入れています。

全部で8匹になりました。

5匹いた水槽に、後から3匹金魚を入れたのだと思います。

前の時間の絵と、どんなところが違いますか。

前の時間は、2人が一緒に水槽に入れたけれど、今日ははじめに5匹いたところに3匹付け足しています。全部で8匹になりました。

前の時間は、2人で合わせていたけれど、今日は一人の子が金魚を入れているところが違います。

なるほど。前の時間では金魚を合わせていたけれど、今日は金魚を増やしているのですね。どのようなお話がつくれますか。

「5匹の金魚と、3匹の金魚を合わせると、なん匹になりましたか」かな。

「合わせる」というのはちょっと違うと思います。「はじめ、水槽に金魚が5匹いました。そこに金魚を3匹増やしました。全部でなん匹になりましたか」だと思います。

確かに水槽の中では合わせた金魚の数になっているけれど、元いた金魚に3匹合わせてもいますね。では、お話に合わせてブロックを動かして、考えてみましょう。

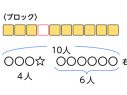

お話に合わせてブロックを動かしながら、式を考えよう。

見通し

絵を見ると数が増えているから、たし算じゃないかな。

算数ブロックを使って考えてみよう。

ブロックを動かすと二つの数が合わさると思うので、たし算じゃないかな。

自力解決の様子

A つまずいている子

ブロック操作から答えは出せるけれど、なぜ、たし算なのか説明できない。

B 素朴に解いている子

お話の通りにブロック操作をして、答えを求められる。その操作から、加法の場面として捉え、たし算の式を書いている。

C ねらい通り解いている子

ブロックを説明しながら動かしている。また、「合わせている」「全部で」などの言葉を根拠として、問題場面をたし算の式で表している。

学び合いの計画

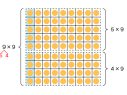

前時までに子供は、「5と3を合わせると8になります」「4と2を足すと全部で6です」など、合併の場面を加法の式に表し、答えを求める活動を行っています。

本時では、合併の場面と違って、「増加」という時間の経過を伴う場面を扱います。しかしながら、本時のねらいはブロックの動かし方は違うものの、ブロック操作や式に表して計算する活動を通して、「『どちらもたし算で計算すればよい』と子供が統合的に捉えられるようにすること」です。そのため、子供の考えや発言を前時までの「合併」と関連付けながら、学習を進めていくことが大切です。

具体的な活動としては、ブロック操作を伴う活動のため、近くの子供とのペア学習や1対多数の説明が効果的です。

イラスト/横井智美、やひろきよみ