働き方改革と両立できる!“育てる”掲示物のススメ

教員の働き方改革は喫緊の課題として、多面的に全力で取組を進めているところですが、子供の学びを保障しつつ教職員の仕事の負担を軽減していくことが重要なのは言うまでもありません。

そこで今回注目したいのが、掲示物の取組です。先生が負担感を感じたり、実践自体に疑問を感じながらも取り組んでいたりすることの1つに挙げられるのではないでしょうか。

しかし、小泉尚人先生の提案する掲示物の実践は、「教育の質の向上」と「働き方改革」を見事に両立させながら取り組んでいる好事例と言えます。小泉先生の「“育てる”掲示物」を紹介します。

執筆/NPO独立総合教育政策研究所次長・小泉尚人

目次

働き方改革が進む中で問われる「教師」という職の本質

昨今、働き方改革が進み、早く帰るのが習慣となってきている先生が増えているのではないでしょうか。仕事と家庭の時間の両立を考え、心身ともに健康な状態になることで、明るく前向きに仕事をする先生が増えることにもつながるでしょう。その一方で、放課後に授業準備や教室環境を整えること、学習用の掲示物を作成すること、職員室で先生たちと教育や子供たちのことについて語り合うことに使える時間が少なくなっていることもあるのではないでしょうか。

子供たちと未来を一緒に考えていける、先生という素敵な職業。「仕事の時間の削減」を考えていくだけではなく、教育の質を、既存の取組や働き方を、改めて問い直す必要性が高まっているのではないかと感じます。

そこで本稿では、掲示物への取組方に焦点を当てながら、働きがいややりがいについて問い直してみたいと思います。

そもそも掲示物の意味を理解しているか

そもそも掲示物とは何のために掲示されているのでしょうか。

子供の制作物や学びの成果物の展示、学びのヒントとなるもの、お知らせ…などが掲示物の役割としてあるでしょう。子どもの制作物の展示やお知らせに関しては、労力が少ない掲示物と言えそうです。一方で、授業場面に活用できる掲示物となると、負担が大きくなると感じているのではないでしょうか。

授業で活用できる掲示物があることで、子供たちは学習の見通しをもち、振り返りも容易になるところがあります。しかし、労力の割に、作成された掲示物はその単元でのみ使われるだけだったり、授業参観や授業研究会があるということで新しいものに替えたりしている現状があるでしょう。

働き方改革やユニバーサル・デザイン、ICT化が進められる中で、掲示物を作成する時間を削減、もしくは掲示物自体を廃止することも聞かれるようになりました。そもそも、作って取り替える掲示物というのは、古くなり見られなくなったから取り替えるという意識があり、労力がかかる割に効果を実感しにくいのではないでしょうか。

キーワードをつないで掲示物を育てよう

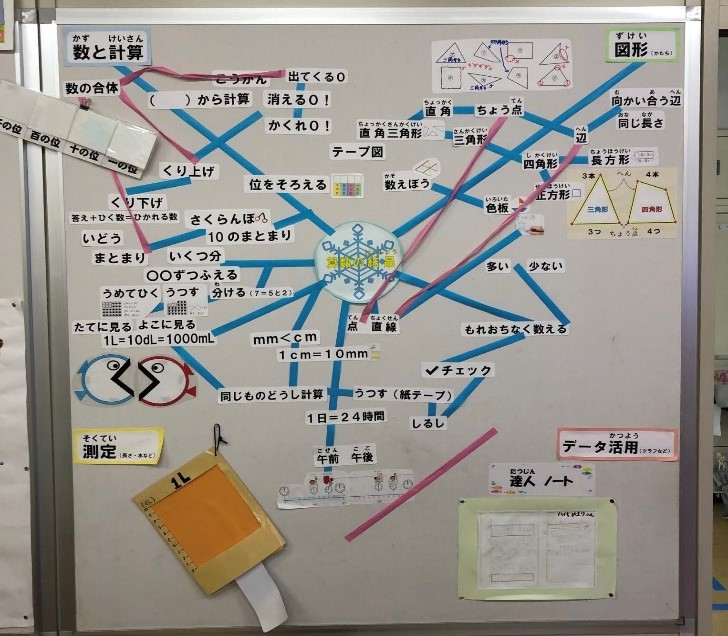

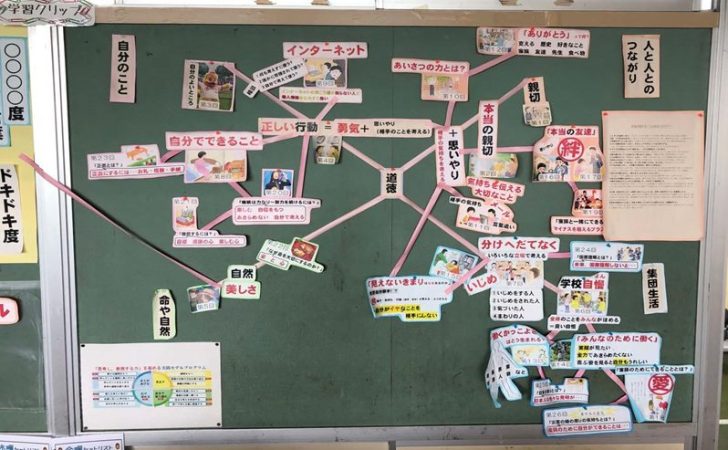

そこで私は、1年を通して掲示物を継続して“育てる”取組を行いました。“育てる”掲示物とは、どのようなものか。まずは、わたしの学級で、学年末に「育った」掲示物を紹介します。下の写真は、2年生の算数の実践と、4年生の道徳の実践での掲示物です。

育てる掲示物作成の手順

【年度当初に】

① 中心に教科名の札(アレンジしたまとめとしての名前)を掲示(掲示物の裏で両面テープを少なめに使用)。

② 4隅に、教科の領域など、分類できる言葉を掲示。

③ ①と②を紙テープでつなげる。

【授業実施時】

④ 授業を進めるごとに、授業でのまとめ、キーワードとなる言葉を子供たちと精選。

⑤ 放課後などに、キーワードをパソコンで入力して印刷。教科書に活用できそうな図があれば印刷。

⑥ 次の学習の時間の導入で、前回の学習の想起を行いながら、⑤で作成しておいたものをどこに貼るか、子供たちと考え合いながら貼る。

⑦ 紙テープで言葉同士をつなぐのは、学習の前や休み時間、放課後などの時間があるときに行う。

⑧ ④~⑦を繰り返し、掲示物を育てていく。

算数科の場合は、自作した教具や子供たちの素敵なノートも掲示しました。道徳の場合は、活用した思考ツールや学級会などで決めた約束なども掲示しました。道徳は特に、教材の挿絵を入れることで物語を思い出すことにつながりました。学級や友達との関係の中で課題ができると、道徳の掲示物を見て思い出しながら学級会で話し合うことにもつながりました。さらに、学校の約束などで考え合う場面でも活用されました。授業で学んだことが、子供たちの生活の場面とつながったところだと考えられます。国語科で扱った生き物のことと、道徳での自然の美しさを学んだことがつながった場面もありました

つなぐことで知識が統合化され、思考は効率化される

PISA調査では、「関連して考える」ということが、いつも日本の課題となっています。学習指導要領では知識の統合化について明記されていますが、統合化についての具体的な実践例はまだまだ少ないところがあるでしょう。「育てる」掲示物を活用していくと、この「知識の統合化」や「想起」が容易になるところがあるのです。

掲示物を作成する段階では、学んだことを精選、要約する活動があります。キーワードにしたり、短い言葉にまとめたりします。この段階によって、学んだことを概念化できるようになります。概念化された学びは、学習の転移が起こりやすくなるでしょう。そのため、キーワード同士の関連を考えやすくなったり、学んだことを統合しやすくなったり、自分たちの生活につなげて考え、実際に応用したりすることもできるようになっていきます。

算数科では「思考の節約」という言葉があります。学んだことを用いることで、学ぶ前に苦労して考えたことを省略して、主要なところに重きを置いて、課題について考えるということです。道徳でも、積み重ねられた学びは、学級経営とつながり、よりよい人間関係を育んだり、対話や伝えたりする力が生活の中に育っていくでしょう。

「育てる」掲示物は貼り替える必要がなく、労力を最小限に抑えながら実践することができます。1年間を通して学びが積み重ねられていくことが視覚的にも分かりやすく、子供たちが達成感を得られるのではないでしょうか。

働き方改革から働きがいの見直し、そしてやりがいへ

働き方改革の主な目的は、働き方の見直しによって確保された時間やゆとりを、子供たちとの信頼関係を築く時間に充てたり、授業時間の充実の時間に割り当てたりするところにあります。ただ闇雲に早く帰宅するためのことを考えてしまうと、教育という素敵な営みや魅力を損なってしまうでしょう。まずは、働き方改革ではなく、働きがいを見直してみてはいかがでしょうか。

働きがいとは、仕事自体から得られる報酬や認知、自分の成長の実感です。「育てる」という視点で掲示物を見直せば、子供たちの学びも先生の授業力も時間の活用も高まるはずです。授業や学級経営以外でも、「育てる」という視点で見直すと新しい発見があるはずです。子供たちとの関わり方、新任の先生やベテラン層の先生との関わり方、自分が担当している校務分掌など、改革という心理的抵抗を生みやすい言葉で考えていくのではなく、見直しをして、まずはやってみましょう。

見直しても、行動しなければ、教育の質も働き方も変わりません。働きがいが高まれば、やりがいが生まれてきます。やりがいとは、仕事が社会的に重要だと感じたり、自己実現につながったりする感覚のことです。やりがいを感じながら生きる先生に、子供たちも、一緒に働く人たちも魅力を感じるのではないでしょうか。

参考資料

横山験也著『「夢中で算数」をつくる教材アイディア集』(さくら社)

小泉尚人(こいずみ・なおと)千葉県公立小学校教諭。体育主任として千葉県佐倉市内初の午前運動会提案・開催について先進的取組を行った。千葉県国語研究学会において「要約」についての実践提案。全国教育研究集会の自治的諸活動と生活指導で「自ら学び活動する学級内組織、システムづくり~アート思考を働かせる自治的活動と自学~」と題し提案。「学びがい改革」と題し、個別最適な先生たちの学びを行える研修体制について前任校で提案。現在、NPO独立総合教育政策研究所次長として、講座の運営、各種機関誌、論文の執筆、「せんせいたちのためのワークシート」研究・開発を行う。大切にしている教育観は「子どもを主人公とした主体的になっちゃう学び」。

イラスト/畠山きょうこ