小6 国語科「たのしみは」端末活用例&全時間の指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小6国語科「たのしみは」(光村図書)における1人1台端末活用のポイント、ノート記入例等を示した全時間の授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院教授・茅野政徳

執筆/神奈川県川崎市立はるひ野小学校教諭・田中真琴

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、三十一文字に自分の「たのしみ」な場面の様子や思いを表現する活動を通して、言葉を吟味し、表現の方法を工夫する中で、より的確に自分が思い描いたものを言葉で表現する力の育成を図ります。

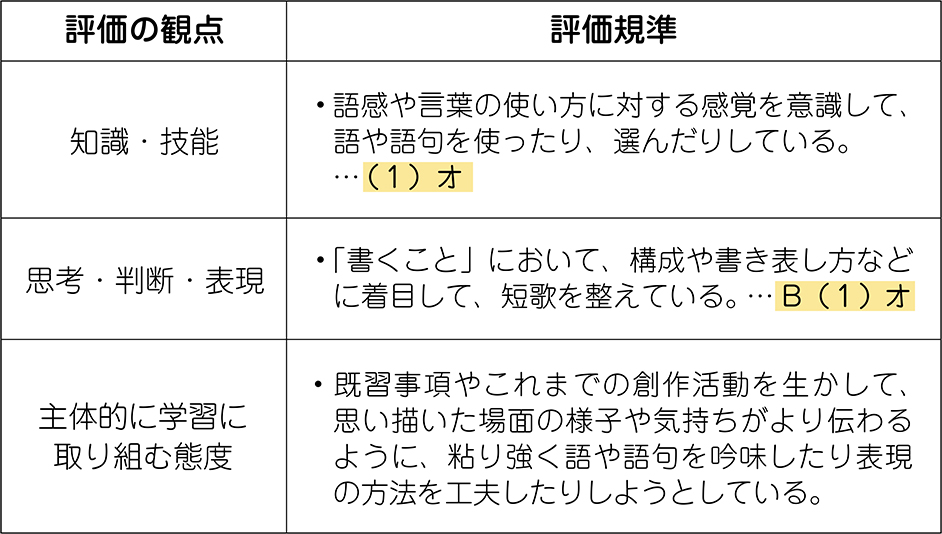

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

児童にとって、日常の楽しいことやわくわくすることを短歌として創作するのは、楽しい活動となるでしょう。また、初めと終わりの形が「たのしみは」「~する時」と決まっているので、取り組みやすいはずです。だからこそ、語や語句を吟味し表現を工夫するおもしろさや難しさを感じられるようにしたいところです。

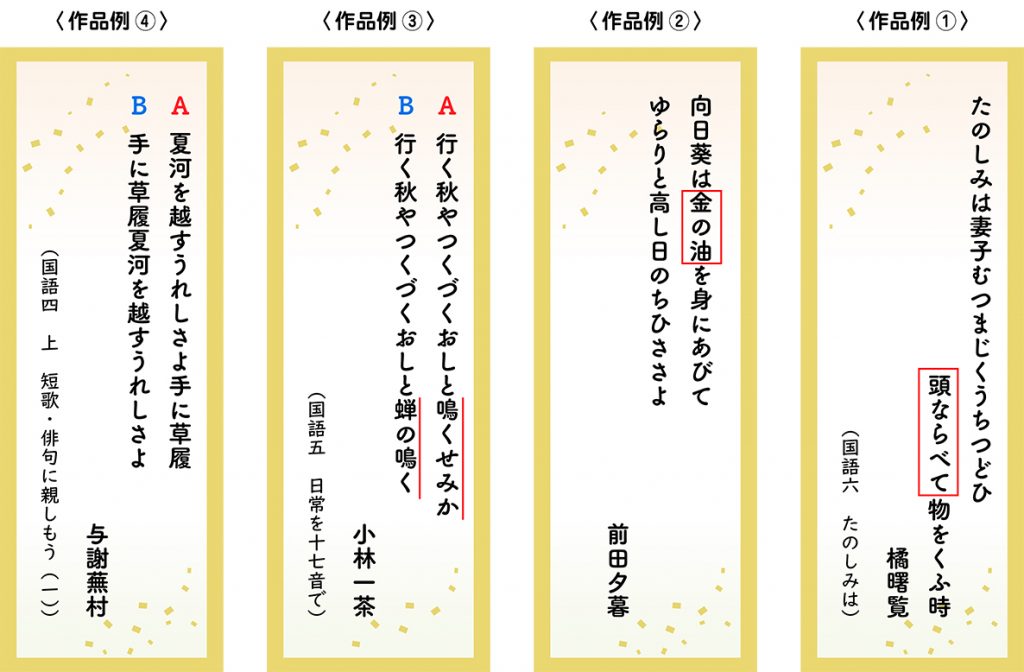

そこでこれまでに学習してきた短歌や俳句をもう一度読み返し、どんな技法が使われていたのか、なぜ作者がその語や語句にしたのか、気付いたことや感じたことを話し合う時間を設定しました。

6年生の今だからこそ気付くことや、友達との感じ方のずれを知ることで、これまでの学習の積み重ねを生かしながら表現や語句の違いによる効果を意識することができるでしょう。

創作活動では、出来上がりまでの短歌はその都度消さないようにし、自分の試行錯誤した語句や、表現の仕方が目に見える形で残るようにします。短歌を作っていく過程を残すことで、より自分の思いに近いものを取捨選択しやすくなり自分の思いをより明確に意識できます。

さらに、友達と読み合うときにも、なぜその語句にしたのか、なぜその語順にしたのかなど、自分の考えを伝えやすくなります。受け手側も友達の思考が目に見える形となっているので、短歌が出来上がるまでの過程がわかりやすくなり、今後の創作活動の参考としやすくなるでしょう。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 見通しをもつ

自分の思い描いたものを三十一文字でどう伝えようかと粘り強く作り上げていく態度を期待するならば、児童が短歌を創作するイメージをしっかりもっておく必要があります。

つまり、語句を吟味するとはどういうことか、表現を工夫するとはどういうことか、つかめるような学習活動を設定しなければなりません。

ここでは、教科書に掲載され、児童がこれまでに学習してきた短歌や俳句を中心に取り上げ、児童に気付いてほしい思う表現方法や語句を空欄にしたり、教師が別の語句に変えたりして提示します。そうすることで、作者がその語句にした意図を考え、二つを比べることで表現の効果に迫ることができるでしょう。

創作する上での思考過程を疑似体験することで、創作活動のイメージをもつことができ、やってみたい、できそうだと見通しをもって学習活動に取り組む態度につながってくいくはずです。

〈対話的な学び〉 思考過程を可視化する

俳句や短歌、詩などを創作しただけでは、なかなか身に付けたい資質・能力の育成にはつながりません。自分が吟味した語句は本当によかったのか、自分が思い描いたものはこの表現方法で伝わったのか、他者からの評価があることで言葉の力が身に付いたと実感できるのです。そのためには、読み合い、友達からの意見や感じたことを受け取る時間を十分に取りたいところです。

今回は、出来上がった作品だけを読み合うのではなく、創作過程で書いたもの、出来上がりまでの変遷も見合うようにしました。そうすることで、作り手は自分の考えを伝えやすくなります。また読み手側も吟味した語句や表現方法の前後を比べることができ、感じ方や気付いたことを伝えやすくなるでしょう。そうやって互いに気付いたことや感じたことを伝え合うことが、よりいっそう言葉や表現の効果についての理解や感覚を深めることにつながります。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

(1)一人一人の考えを出し合う

語句や表現の効果による感じ方や捉え方は、人それぞれです。学級の児童は、読書量も違えば、語彙の豊富さもまさにばらばらでしょう。生活経験などさまざまな要素が違うからこそ、表したい情景に対してどんな言葉を選ぶのか、表現の違いによって読み手がどんなイメージを抱くのか、一人一人の感じ方に違いがあることを児童がしっかりつかめるようにしていきます。

そのためには、一人一人の考えを可視化する必要があり、その場合に端末が有効に活用できます。4.指導のアイデア〈主体的な学び〉で示したように、既習の短歌などを用いた学習で、空欄にした箇所に入れる言葉を投稿したり、どちらの表現方法がよいと思ったか立場を表したりするのに、端末の機能が利用できます。同じ言葉を選んでいても選んだ理由は違うかもしれません。同じ表現方法をよいと選んでいても、感じ方は違うかもしれません。一人一人の考えを明確にする端末の機能が、言葉や表現の効果について話し合う一助となるはずです。

6. 単元の展開(2時間扱い)

単元名:言葉と表現方法を選んで、短歌を作ろう

【主な学習活動】

(1時、2時)

① 既習の短歌を用いて、言葉を選んだり表現方法についてその効果を考えたりして、表現を工夫して短歌を作る見通しをもつ。橘曙覧の短歌を読み、短歌にしたい場面を決める。 〈 端末活用(1)〉

② 語句を吟味したり表現を工夫したりして短歌を作り、友達と読み合う中で、語や語句の違いや表現の効果に対して気付いたことや感想を伝え合う。

端末活用例、ノート記入例と全時間の指導アイデア

編集委員・茅野政徳先生のオンライン講座、参加者募集中です!