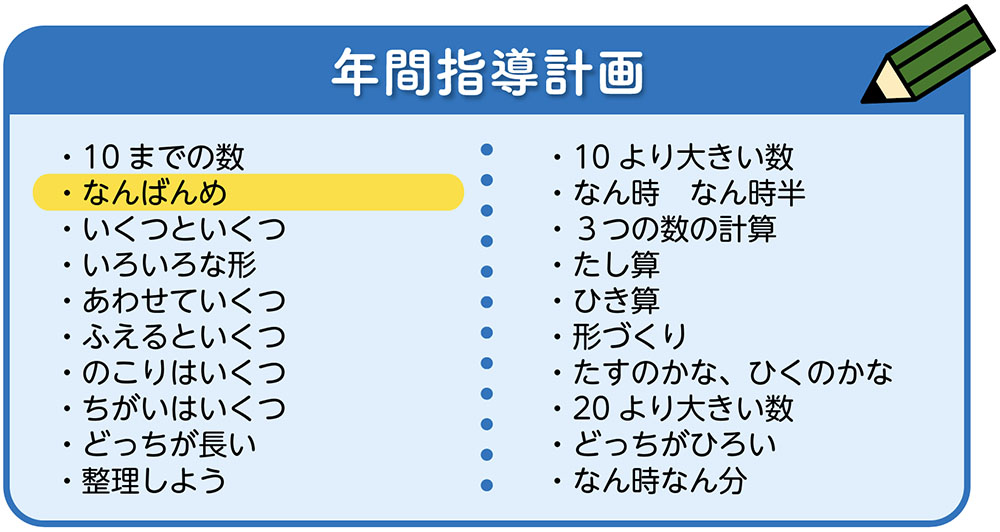

小1算数「なんばんめ」指導アイデア(1/2時)《数を用いて順序や位置を表す》

執筆/埼玉県上尾市立原市南小学校主幹教諭・濁川究

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、浦和大学教授・矢部一夫

目次

単元の展開

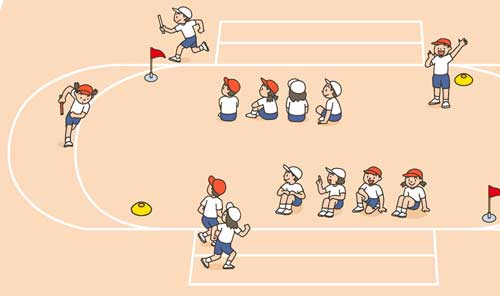

第1時(本時)

数を用いて順序や位置を表すこと

前後にかかわる順序や位置の表し方

▼

第2時

上下、左右にかかわる順序や位置の表し方

上下左右どちらからも見ることができる順序や位置の表し方

本時のねらい(単元の導入)

具体的な場面の観察を通して、集合数と順序数の使い方を結び付けながら数への理解を深めるとともに、数を用いて順序や位置を表すことができるようにする。

評価規準

- 集合数と順序数の違いを理解し、数を用いて、順序や位置を表すこととができる。(知・技)

- 数を用いて、順序や位置を表そうとしている。(思考・判断・表現)

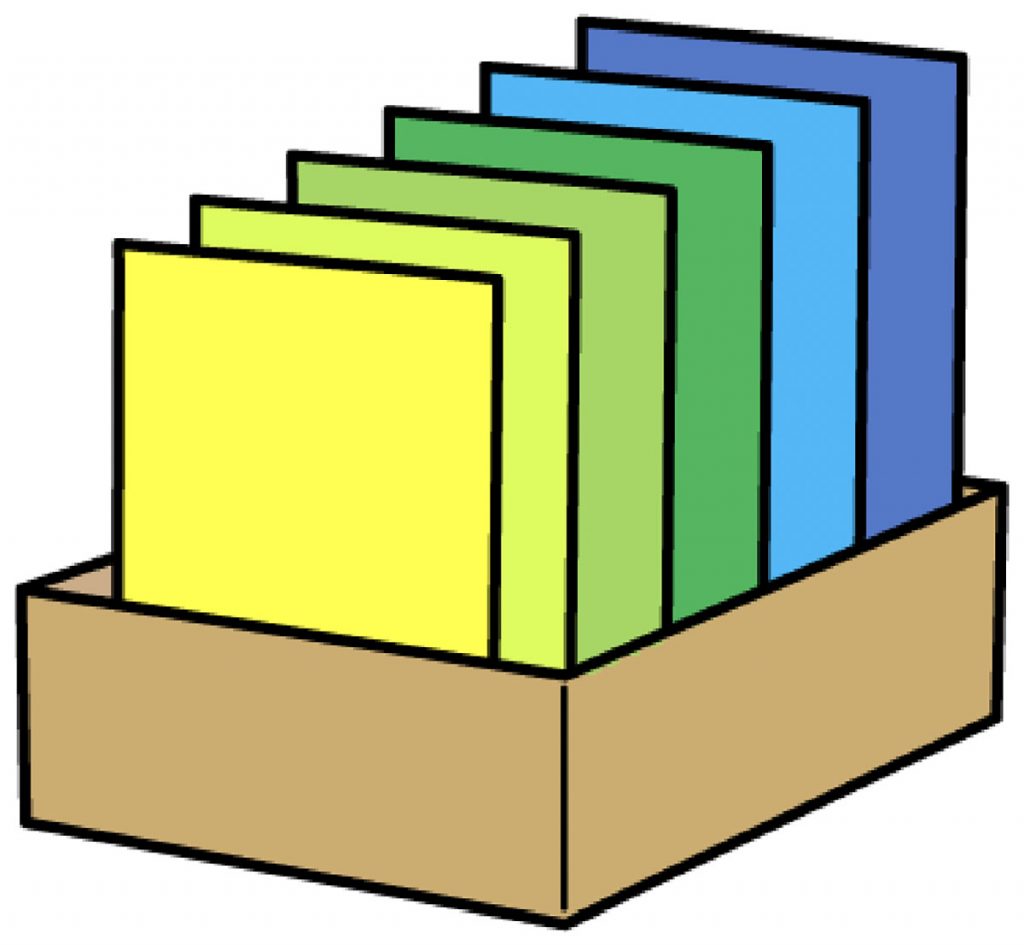

くじを 2まい ひくことが できます。

ひきたい くじを おみせの ひとに つたえましょう。

くじはなん枚残っていますか。

6枚残っています。

みんなはどのくじを引きたいですか。

黄色と緑色が欲しいです。

一番前と一番後ろがいいです。

いろいろな引き方がありますね。では、C1さんどうですか。

C1

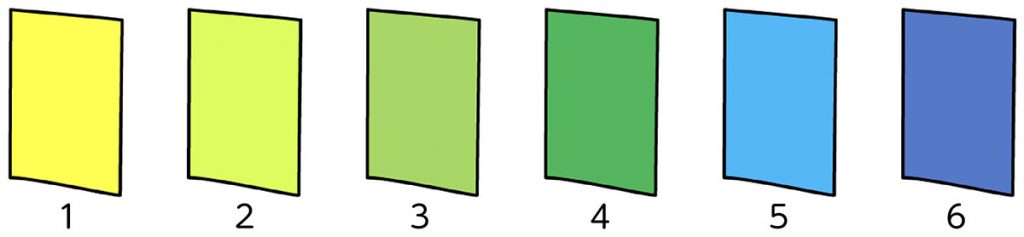

一番前と真ん中の緑色を引きたいです。

はい、どうぞ(1の黄色と4の緑色を渡す)。

C1

これじゃなくて、もう少し薄い緑色です。

これですか(4に変えて、3のくじを渡す)。

C1

そうです。この緑色です。

ほかに、一番前と真ん中の緑を選んだ人はこれですか。

一番前は合っているけど、緑がC1さんと少し違う緑です。

先生は、この緑(4の緑)だと思ってC1さんに渡したけれど、違う緑色のくじでしたね。「真ん中の緑色」では、間違えてしまう場合があるんですね。どう話したら、お店の人にみんなが欲しいくじを渡してもらえるでしょう。

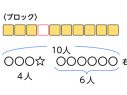

一番前と一番後ろは取ってもらえるから、「前から〇枚目」「後ろから〇枚目」というように、番号を使えばいいと思います。

色だと分かりづらいから、1枚目とか2枚目みたいに数で伝えるといいと思います。

数を使って、自分の欲しいくじを伝えよう。

見通し

くじに、前から順に数を書いたらいいんじゃないかな。

数を書かなくても、「前から〇枚目」というように前から順に(頭の中で)数を付けたら分かるよ。

「前から〇枚目」「後ろから〇枚目」というように、前と後ろから順に数を付けると間違わないよ。

自力解決の様子

A つまずいている子

「この〇色」など、数を使って表すといった見方に気付いていない。また、「〇枚目」などの記述で終わっており、前や後ろといった基点に着目することができていない。

B 素朴に解いている子

前や後ろといった基点を決めて、なん枚目のくじを引きたいかを数を使って表している。

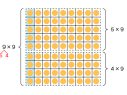

C ねらい通り解いている子

一つのくじの位置を表すのに、前や後ろといった二つの基点を使った表し方があることに気付き、それぞれについて、なん枚目のくじを引きたいかを数を使って表している。

学び合いの計画

この時期の子供は、集合数と順序数に混乱が見られる場合が多いです。本時では、くじを引かせるという場面を通して、順序数に特化した学習を行います。

導入段階では、微妙に異なる色画用紙を用いて、「緑のくじ」というだけでは一意に決まらないことに気付かせ、正しく伝えるためには数が必要であることが分かるようにします。

展開部分では、自分の伝えたいことをどのように表したら相手に伝わるのかといったことを目的として、数で表すことや、そのよさに気付かせていきます。一年生の算数の学習では、幼児期の体験活動と算数の世界の表現とを結び付けていくとともに、そのよさを味わわせることが重要です。

なお、本時では以下のことを大切にして学び合いを進めていきます。

イラスト/横井智美、やひろきよみ