【指導のパラダイムシフト#13】夏休み明けのパラダイムシフト

池田修先生×藤原友和先生のコラボにより、斜め上から本質を考える好評連載。第13回のテーマは、「夏休み明けの指導」です。

執筆/京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授・池田修、北海道函館市立公立小学校教諭・藤原友和

池田 修(いけだ・おさむ)1962年東京生まれ。国語科教育法、学級担任論などを担当。元中学校国語科教師。研究テーマは、「国語科を実技教科にしたい」「楽しく授業を経営したい」「作って学ぶ」「遊んで学ぶ」です。ハンモッカー。抹茶書道、ガラス書道家元。琵琶湖の話と料理が得意で、この夏は小鮎釣りにハマってます。

藤原友和(ふじわら・ともかず)1977年北海道函館市生まれ。4年間の中学校勤務を経て小学校に異動。「ファシリテーション・グラフィック」を取り入れた実践研究に取り組む。教職21年目の今年度は、教職大学院で勉強中。教師力BRUSH-UPセミナー、函館市国語教育研究会、同道徳研究会所属。

目次

第13回のテーマは「夏休み明けの指導」

今年の夏休みは、オリンピック、パラリンピックがあったって覚えていますか?(笑)

そして、いつの間にか二学期です。二学期は9月から12月までの長丁場。

毎年思うのですが、二学期のはじめは、半袖半ズボンでいたのに、二学期の終わりにはダウンジャケットを着ている。なんともすごい気温の差だよなあと思う次第です。4か月で30度ぐらい違うわけです。あ、東京とか京都では、です。北海道の藤原さんは半袖からは始めないでしょうけど、それでも温度差は30度ぐらいあるんじゃないでしょうか。

さて、その二学期の始まりの最初の場面を今回は取り上げます。

Q1. 次に示すのは、訂正の必要な教師の話と指示です。どこがおかしくて、なぜおかしいのかを考えてください。

Q2. また、どうやればいいのか、実際の話し方や指示を考えてみてください。

訂正の必要な話し方・指示の例

場面は、小学校4年生のとある教室です。今日は、二学期の始まる日。そう、始業式のある日です。担任の先生は、これから始まる始業式の前の1分程度の時間に、こんなふうに話しかけました。

「みんな、楽しい夏休みも終わりましたねえ。いろんなところに遊びに行ったんでしょ。どこが楽しかったか、あとで教えてね。

今日から二学期が始まります。さ、元気にいきましょう。始業式は体育館で行います。体育館までは、整列して黙って移動しますよ。いいですね。

では、廊下で背の順に並んで、体育館に移動しましょう」

あなたの考え

A1.

A2.

どこがおかしい、なぜおかしい

1.みんな、楽しい夏休みも終わりましたねえ。いろんなところに遊びに行ったんでしょ。

大学の「学級担任論」という授業で、実際に2回生の学生たちに、この「二学期最初に子供たちに語りかける1分」のワークショップをします。授業の流れは次のようになります。

a.小グループになって、夏休みの出来事をもとに1分スピーチをする。

b.小グループになって、二学期最初に子供たちに語りかける1分スピーチをする。

です。

a.の時は、それこそ久しぶりに会った仲間たちと楽しそうに話をしています。その後に、b.をやります。授業では、自分のスマホをペアの相手に渡して、自分のスピーチの様子を録画してもらっています。話し方、口癖、話した内容を振り返るのに便利だからです。

録画された自分の話について、気が付いたことをメモさせた後で、私は学生たちに言います。

「実は、この二学期最初に子供たちに語りかける1分スピーチには、NGワードが設定されていました。さてなんでしょう?」

学生たちは、びっくりしています。そんなものあったっけ? と。

そうなんです。この「みんな、楽しい夏休みも終わりましたねえ。いろんなところに遊びに行ったんでしょ」がNGワードなのです。コロナ禍だからと言うわけではありません。通常の時でも、NGワードだと私は考えています。

a.では自分で選んだトピックを友人に話します。聞いてほしいことを話しますし、友人なので反応もよく笑いながら進めています。しかし、b.は学生ではなく、教師として子供たちに話すというところで大きく違います。そこに気付かせるために、a.の段階を作ってから、b.をさせています。

おそらく、夏休みは、多くの子供たちにとって楽しいものであり、どこかに遊びに行ったことでしょう。しかし、【多くの子供たち】なのです。クラスの中には、今年の夏は楽しくなかった夏休みだった子供もいるかもしれません。どこにも行けなかった子供もいるかもしれません。

二学期が始まったばかりです。子供たちの情報が足りません。その中で、楽しかったはず、どこかに行ったはずという前提で話し始めてしまっては、そうではなかった子供たちは、がっかりするでしょう。せっかく頑張って学校に来たのに、最初から嫌な思いをするかもしれません。

夏休みは楽しいもの、どこかに遊びに行くものと決めつけて話しているのが問題なのです。クラスにはいろいろな児童がいる。一人ひとりを大切にすると簡単に言いますが、じつはこういう言葉の一つ一つが、大事なのですね。

なお、どの学生がそのNGワードを言ったかは、私は細かくは確認していません。本人が分かればいいことですから。

2.始業式は体育館で行います。体育館までは、整列して黙って移動しますよ。いいですね。

えー、よくないです(^^)。

1か月以上も会っていなかった友達に会ったのです。そりゃあ、お話もしたくなるでしょうに。私はいつも思っていました。始業式の前に、10分間ぐらい自由に話ができる時間を用意できないかなあと。

そんなの早く学校に来て、話せばいいじゃないかという声も聞こえてきますが、教員の勤務時間のこともありますし、ギリギリまで寝ていたい児童の気持ちもわかりますしねえ。担任が最低限の話をしたら、後は、10分間ぐらい始業式の前に時間をとって、自由に話せるようにしてあげたいですね。

それをした後なら、

「体育館までは、整列して黙って移動しますよ。いいですね」と言われたら、

「はい」

と答えますし、話をしていたら注意されても素直に謝ると思います。

ガスを抜くことをしないまま、蓋をするのは、私はやめた方がいいと考えています。

3.では、廊下で背の順に並んで、体育館に移動しましょう

これがまた揉める(^^)。

夏休みの間に、グッと身長が伸びる児童がいるんです。この児童は、背の順に並ぶのを楽しみにしていたわけです。そして、少しでも後ろのポジションに行くことを願っています。ですから、「背の順に並んで」と言われると、後ろに移動しようとします。先生の指示に正しく従っているのです。すると、移動された方は「えー、変わらなくていいじゃん」と言ったりして、揉めるのです。とても、「整列して黙って移動」なんてできません。

ここは、「では、廊下で【一学期の時の】背の順に並んで、体育館に移動しましょう」と言うのがよいでしょう。私はそうしていました。

では、どんな言葉をかければよかったのか。

私は、とにかく「全員揃って嬉しい」という担任の気持ちを伝えるべきだと思います。全員いるなら、これです。私は、幸いにして中学校で担任をしているとき、担任している生徒が死亡するということはありませんでした。本当に幸せでした。

夏休みに起きる水難事故や交通事故で命を落とす小中学生をニュースで見ると、

(担任の先生、かわいそうだなあ。大変だなあ)

と思います。大きな事故や事件に巻き込まれることなく、今日無事に二学期を全員が迎えられたことを嬉しく思う。この気持ちを児童に伝えるべきだと思います。

そして、

「困ったこと、大変だったことのある人はいますか?」

と声をかけます。しかし、そんなことを言ったところで、自分から手を挙げてみんなの前でそのことを言う児童はいないでしょう。ではなんで、こんな言葉をかけるのでしょうか? それは、その子供の表情を見るためです(*1)。

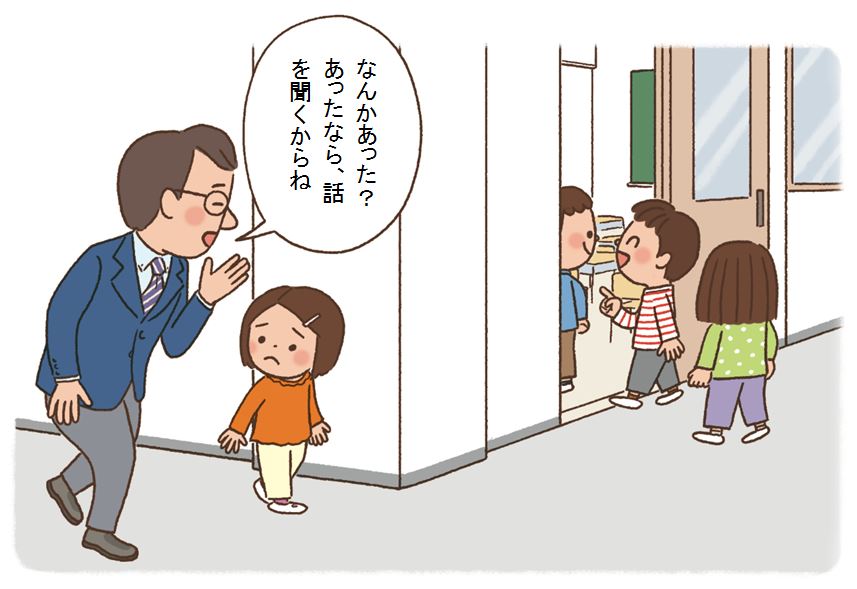

この声かけをしながら、子供たちの顔を全て見ます。すると、表情の暗い顔や、話を聞いてほしいとこちらを見つめる目があることがあります。この児童を記憶しておきます。そして、始業式が終わって体育館から帰ってくるときなどに、こっそりとその児童に声をかけます。

「なんかあった? あったなら、話を聞くからね」

と。

もし、ハズレたとしてもいいのです。このハズレは、全く問題ありません。児童は(あ、心配してくれたんだ)としか思いませんから。

夏休みの出来事については、日常生活の中で印象的だったことは何かを聞くようにしていました。例えば、「夏休み中に見た一番美しい夕陽は?」「夏休み中に食べた一番美味しいものは?」「夏休み中に見た一番笑えたことは?」などです。これならば、どこにも行かなくても答えられるでしょう。場合によっては、この質問を一学期の最後にしておくのもいいかもしれません。「二学期の最初にこのことでスピーチしてもらうからね」と言っておくのもいいかもしれません。

「夏休みにどこか行った?」と自分が友達に聞くのと、教師が児童たちに聞くのは、別のことなのだと私は学生たちに指導しています。

*1 野口芳宏先生は、これを表情発言と言われています。野口先生は、発言には3種類あると言われています。1.挙手発言、2.ノート発言、3.表情発言です。私は、ここに4.つぶやき発言を加えています。この4つの発言を「聞き」ながら、教師は学級を経営し、授業を進めます。