主体性・自律性・対話力を育む低学年の係活動

低学年のうちから学級に「自治力」を育むことは、とても大切です。

子どもたちが自主的に生き生きと取り組めるこの時期の1年生向けの係活動についてポイントを解説します。

文/新潟県公立小学校教諭・近藤佳織

目次

はじめの一歩 1年生

まずは、当番活動に近い係活動から始めよう

●係活動の目的って?

学習指導要領解説には、「係活動は、学級の児童が学級内の仕事を分担処理し、児童の力で学級生活を楽しく豊かにすることをねらいとしている。」とあります。

また、よく言われるのが、当番活動との違いを明確にすることです。

私は当番活動と係活動を次のように考えています。

【当番活動】

学級のために必要な仕事。ないと困るもの。

することが決まっている。給食当番、掃除当番。

【係活動】

自分が学級のためにしたいことをする活動。あると楽しくなるもの。なくても特に困らないもの。

1年生一学期の係活動のポイント

本来、当番活動と係活動は、目的や内容が異なるものですが、1年生の係活動は、当番活動と明確に区別してはいません。仕事の内容が当番的な活動であっても、「やりたい」という子どもの気持ちを大事に出発していること、取り組みやすい活動からスタートして、仕事の経験を積むことをねらうことが主な理由です。

1年生を担任したある年の春、休み時間に黒板の文字を消していると、しっかり者のFさんが近寄って来て、「先生、Fも黒板を消したい!」と言いました。

「ええっ!うれしい。Fさん、手伝ってくれるの?」と返事をすると、「うん!」と嬉しそうな声。それを見ていた他の子どもたちも「私もやりたい」と言いました。

そうしたことをきっかけに、1年生でも春から先生のお手伝い的な活動を中心に、できそうなこと、やりたいことを一人一役になるように提案し、当番的な活動から係活動をスタートさせました。

子どもの実態に応じ、5月の連休明け、5月下旬の運動会が終わった後にスタートした年もあります。

また、係の人数についてですが、学級の児童数が多い時は、複数名で一つの係に取り組んだ年もありますし、約20名の学級を持ったため、一人一役にし、どの子も責任を持って仕事をする経験をさせたいと考え、20の仕事をつくった年もあります。

係活動の目的をどこに置くかを考え、開始時期や活動内容を決めていくことが大切です。

スタート時の係活動 ポイントと活動例

当番活動は、誰かがしなくてはならない仕事であり、すべきことはある程度決まっています。係活動は、学級生活の向上を目指して行われる自治的な活動です。あってもなくてもよいものですが、あると学級が充実したり、より楽しくなったりする活動です。

この違いを踏まえつつ、1年生の係活動のスタート期においては、まず決まった仕事を行う当番活動を、責任を持ってやり遂げることから始めましょう。私の実践例を紹介します。

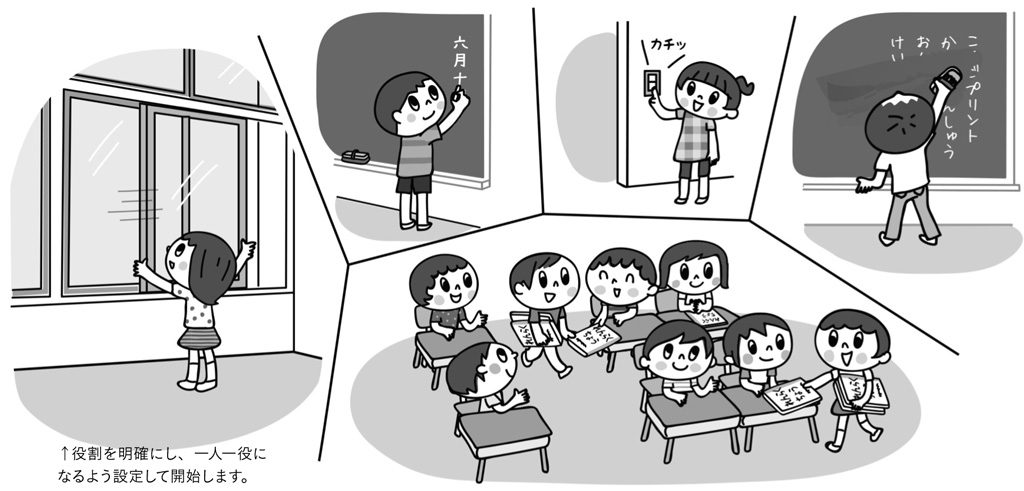

当番活動に近い係活動は、自由度を下げ、誰が何をするか役割を明確にし、一人一役になるように設定して開始します。どの子にも何かしらの役割を与えます。

ここで子どもたちに養いたい力は、責任感と学級への貢献感です。

例えば、次のような係活動が考えられるでしょう。

① 号令係・・・授業の最初と最後に号令をかける。

② いただきます係・・・給食を食べる時「いただきます」を言う。

③ ごちそうさま係・・・給食を食べ終わった時「ごちそうさま」を言う。

④ 音楽係・・・朝の会で歌う歌のCDをセットする。

⑤ 黒板係・・・休み時間に黒板を消す。

⑥ 窓係・・・朝、窓を開ける、帰りに窓を閉める。

⑦ 電気つけ係・・・朝、教室の電気をつける。

⑧ 電気消し係・・・教室を出る時や帰りに電気を消す。

⑨ 配り係・・・昼休みにかごに入った連絡帳を配る。

⑩ 日付係・・・帰りに次の日の日付に書き替える。

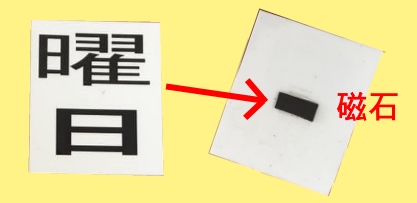

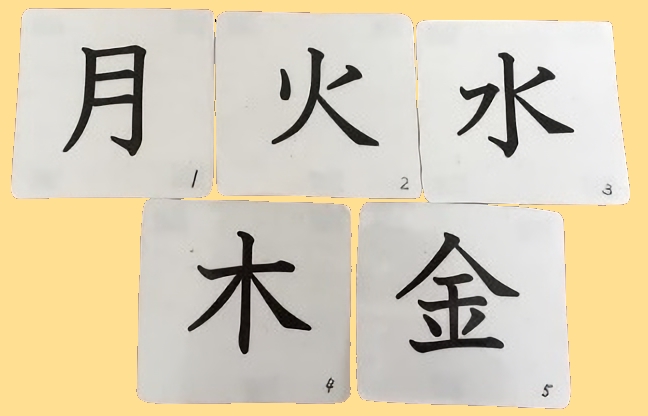

⑪ 曜日係・・・帰りに曜日を書き替える。または、曜日カードを貼る(曜日は、先読みを兼ね、基本的に漢字を使用する)。

⑫ 日直貼り係・・・帰りに明日の日直の人の名前を書いて帰る(ネーム磁石や写真カードがあれば、それを貼る)。

⑬ 天気係・・・朝、今日の天気を書くか、イラストカードを貼る。

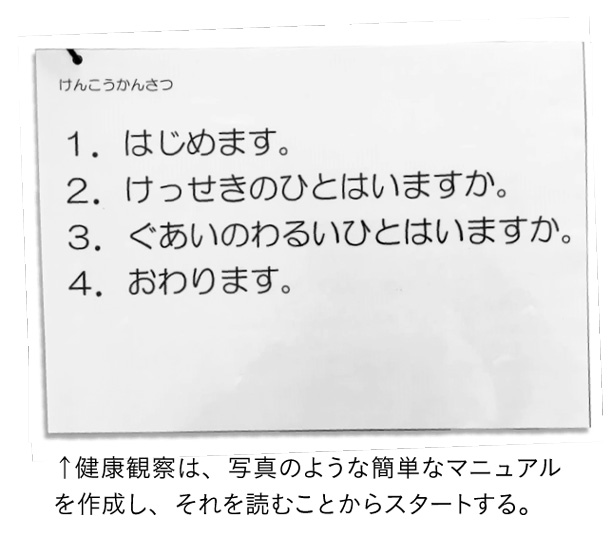

⑭ 健康係・・・朝の会で健康観察をする、または、朝の会までに健康観察カードを準備する。

⑮ チェック係・・・帰りに係の仕事札を元通りにする。

日直の仕事との兼ね合いもあるでしょうが、最初はこのような当番活動的な仕事を、係活動としてスタートしてきました。責任感と貢献感を養うためには、できるだけ一人一人に明確な仕事がある方がよいと考えます。

しかし、一人で行うことが難しい子もいるかもしれません。子どもの実態に応じ、2名で担当し交替で行う、一緒に行うなどの工夫も考えられるでしょう。

例えば、学級の人数に応じ、①の号令係や⑤の黒板係は1時間目から5時間目までをそれぞれ5人で行う、という方法をとったこともありました。

私が留意したことは、次の点です。

① 毎日できること

② いつ行うかが明確であること

仕事名と担当者名を書いたカードを作り、終わったらそれを裏返すことにします。子どももカードをひっくり返すことで、仕事をしたという終わりが分かります。また、担任にとっても、どの仕事が行われたのか、まだ、何が行われていないのかなどが見て分かります。

また、1年生の初期ということもあり、⑩日付、⑪曜日、⑫日直貼り、⑬天気係は、数字や名前、天気を文字で書くより、写真や絵カードを用意しておいて、それを貼り替えていく方法のほうが取り組みやすいと考えます。

子どもの顏写真カードや曜日・天気の絵カードをラミネートし、裏にマグネットを貼って、準備するとよいでしょう。