【指導のパラダイムシフト#10】グラフの読み取りのパラダイムシフト①

池田修先生×藤原友和先生のコラボにより、斜め上から本質を考える好評連載。第10回のテーマは、「グラフの読み取りのパラダイムシフト」です。

執筆/京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授・池田修、北海道函館市立公立小学校教諭・藤原友和

池田 修(いけだ・おさむ)1962年東京生まれ。国語科教育法、学級担任論などを担当。元中学校国語科教師。研究テーマは、「国語科を実技教科にしたい」「楽しく授業を経営したい」「作って学ぶ」「遊んで学ぶ」です。ハンモッカー。抹茶書道、ガラス書道家元。琵琶湖の話と料理が得意で、この夏は小鮎釣りにハマってます。

藤原友和(ふじわら・ともかず)1977年北海道函館市生まれ。4年間の中学校勤務を経て小学校に異動。「ファシリテーション・グラフィック」を取り入れた実践研究に取り組む。教職21年目の今年度は、教職大学院で勉強中。教師力BRUSH-UPセミナー、函館市国語教育研究会、同道徳研究会所属。

目次

第10回のテーマは、「グラフの読み取り」

「非連続型テキストの読解」について再考する

テキストに書かれていることを読み取ることを、読解と言います。

何を当たり前のことを言うのだ?と思うかもしれません。

ところが、この読解ですが、実はなかなか奥が深いのです。

読解のレッスンを受けないまま先生になった人も結構いるんじゃないかなあと思います。先生になる人は、自分だとなんとなく読めてしまうぐらいの力は持っていますので。

中高の国語の先生なら、読解はお手のものですよね。でも、ここもよく見てみると、入試問題の読解の仕方は知っていても、テキストを読み取ることのレッスンを受けてこないまま、採用試験の問題が解けたので先生になっているという方もいるのではないでしょうか。

さらに、テキストに「描かれている」ことを読み取ることも、読解といいます。

え? 何? と思われますでしょうか?

今回は、この「描かれている」方の読解を見てみましょう。

Q1. 次に挙げるのは、訂正の必要な指示、発問です。どこがおかしくて、なぜおかしいのか考えてください。

Q2. また、どうやればいいのか実際の指示、発問を考えてみてください。

訂正の必要な指示・発問の例

小学校5年生の授業です。

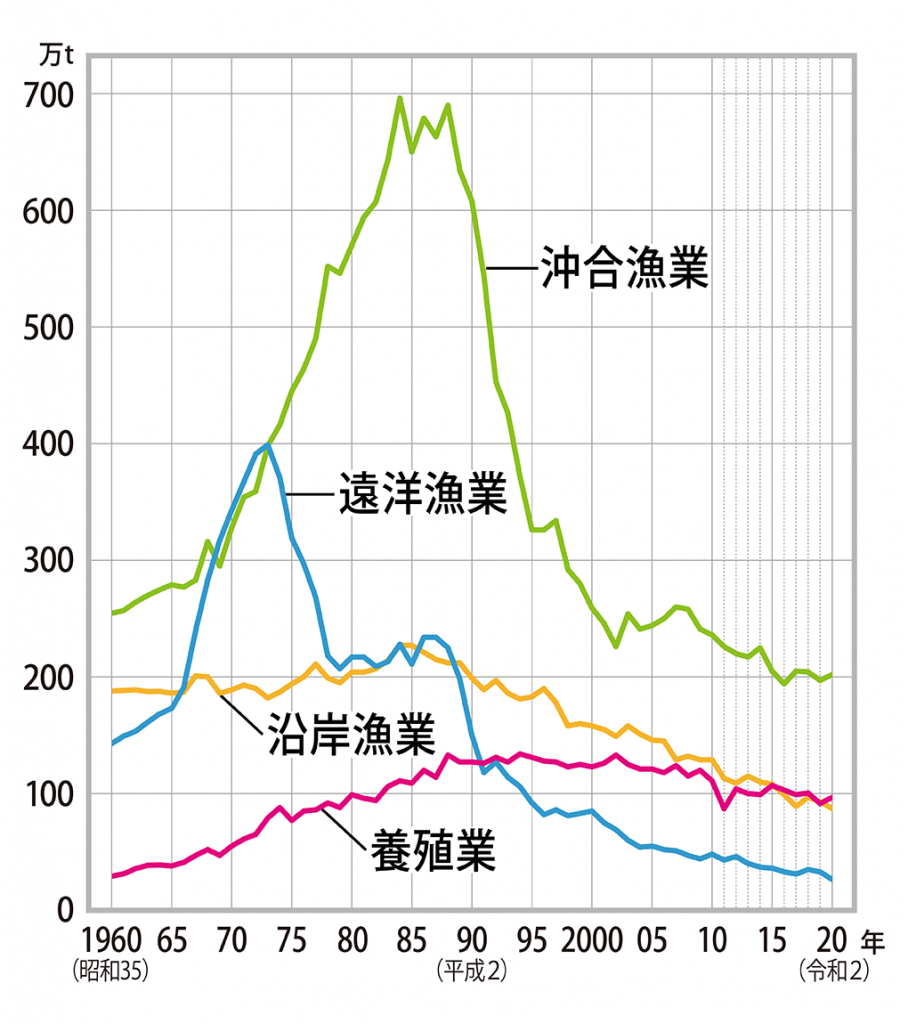

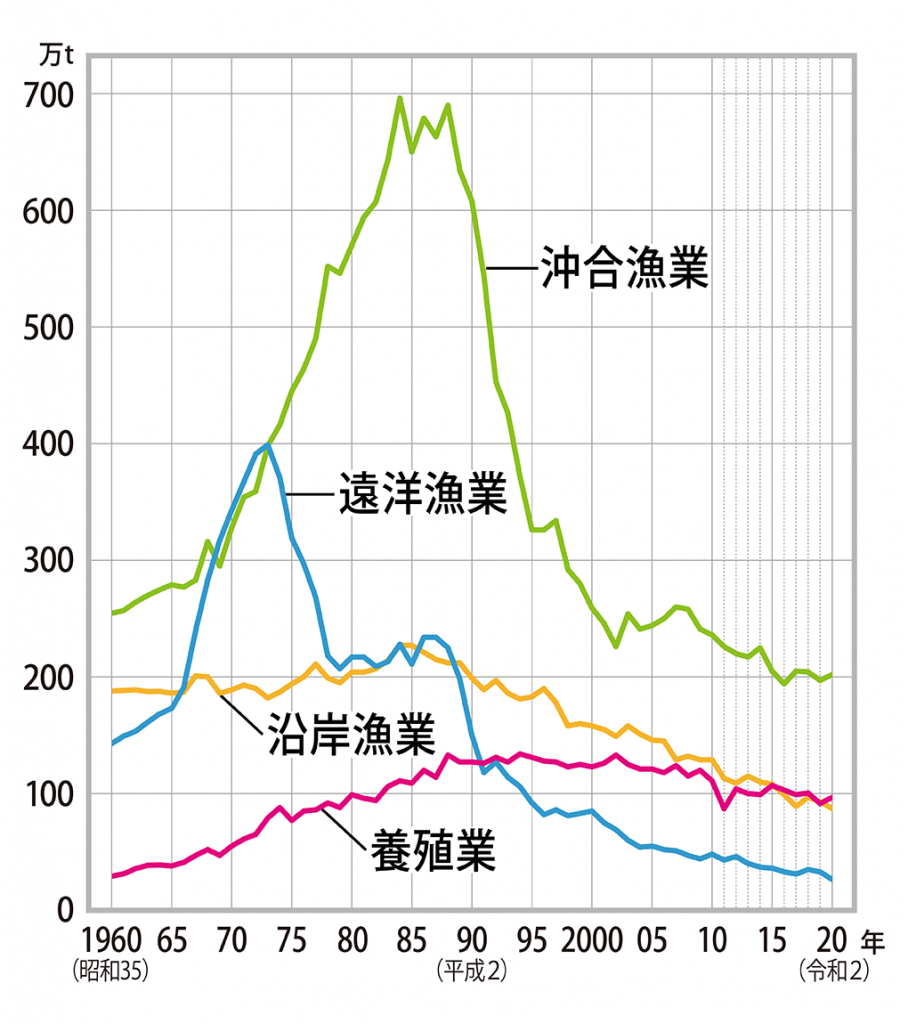

「今日は日本の水産業について勉強しましょう。教科書のグラフを読み取りましょう」

「さて、このグラフからは何がわかりますか?」

「沖合漁業が、一番たくさん魚を取っているのが分かりますね」

「一番少ないのは、遠洋漁業ですね」

「みなさんは、他にはありませんか。どう思いますか?」

あなたの考え

A1.

A2.

どこがおかしい、なぜおかしい

H29年度版小学校学習指導要領によれば、折れ線グラフは、4年生で扱うこととなっています。ですので、このグラフの読み方はもう習い終わっているという前提ですね。

1.「今日は日本の水産業について勉強しましょう。教科書のグラフを読み取りましょう」

「さて、このグラフからは何がわかりますか?」

「教科書のグラフを読み取りましょう」と優しく言っていますが、要は、「読み取りなさい」と言うことです。命令ですね。教育は、このように命令形の形を取らずに命令をすることがあります。もちろん、教育ですからそれでいいのです。しかし、それは、読み取り方を教えてある場合です。実は、このような指示はとても多いと思っています。

・考えましょう

・質問しましょう

・思ったことを書きましょう

・話をよく聞きましょう

・文章を読みましょう

・考えたことを話しましょう

これは、丸投げではないでしょうか。考えるとはどういうことなのか。質問するとはどういうことなのか。また、どうしたら考えたことになるのか(※1)、質問を作れるようになるのか。これを説明しないと丸投げではないでしょうか。

折れ線グラフって、どうやって読むのですか?

これは教えてあるのでしょうか?

私は、折れ線グラフを読むときには、必ず三つを確認してから読み始めることと学生たちに指導しています。言われてみれば当たり前のことですが、実は、この三つを意識して読んでいる学生はとても少ないのです。

1.グラフのタイトル

2.縦軸と横軸が表しているもの

3.出典

です。

1.は、このグラフは何をテーマにしたグラフなのか、また、何を示しているのかが分かるようにします。

2.は、内容と単位も押さえます。

3.は、誰がどのようにしてとったデータをもとに、誰によっていつ作られたグラフなのかを確認します。この三つのうち、どれかが不十分であれば、その折れ線グラフは、この段階で資料としての価値はないということになります。

その上で、折れ線グラフであれば、変化の様子を読み取ることになります。

「さあ、みんな、変化の様子を読み取って」

と言っても、これも丸投げだと私は思います。

変化の様子を読み取るとは、どういうことでしょうか。

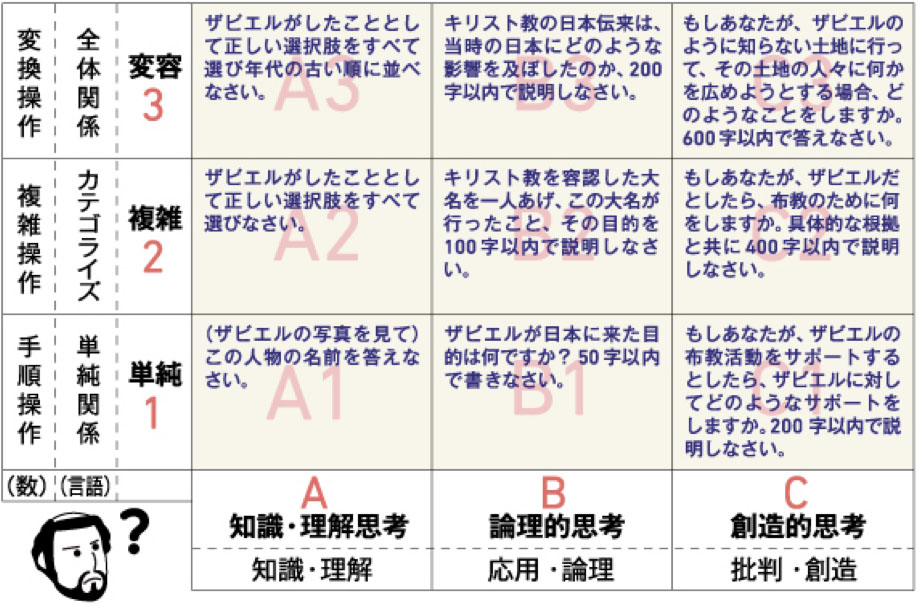

私の指導では、以下の観点を押さえて折れ線グラフを読むということになります。

1.全体の傾向はどうなっているのか

2.変化しているところはどこか

ア 急激な変化をしているところはどこか

イ 穏やかな変化をしているところはどこか

3.変化していないところはどこか

この観点で見ていくと、見えていなかったものが見えてくるようになります。

※1 考えるとは何かについては、『シンキングツールⓇ~考えることを教えたい~』黒上晴夫、小島亜華里、泰山裕/著(NPO法人学習創造フォーラム)が、また、質問については『たった一つを変えるだけ』ダン・ロススタイン+ルース・サンタナ/著、吉田新一郎/訳 新評論(2015.9)が参考になります。

2.「沖合漁業が、一番たくさん魚を取っているのがわかりますね」

「一番少ないのは、遠洋漁業ですね」

「みなさんは、他にはありませんか。どう思いますか?」

教師がいくつかの例を示して、他にはありませんか?と問いかける一般的な発問でしょう。しかし、私は観点を確認して、子供たちに発見をさせる授業の方がよいと思います。

「みなさん。みなさんには、今日は探偵になってもらいます。みなさんには折れ線グラフを読むための三つのポイントを教えましたね。そして、どこに目をつけたらいいのか、そう、観点というのも教えました。この折れ線グラフを使って、その方法で読んでみましょう。何を見つけられるでしょうか」

と。

では、一つずつ見ていきましょう。

あれ、予定原稿量になりました。

解決編は、次回ということで(^^)。

では、藤原さん、お願いします。

【補足】

2021年度、京都橘大学発達教育学部児童教育学科1年Cクラス、私のゼミ生と作った電子ブック『間違い探し』(※2)に収録した、この部分に関係する解説を載せます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

OECDが実施している国際的な学習到達度調査に、PISAというものがあります。日本は、2000年から参加しています。私もこのPISAのリーディングリテラシーの問題作成に関わったことがあります。いくつかの課題はあるものの、全体としてはよくできている問題だと考えています。

このPISAのリーディングリテラシーは、日本語では「読解」と呼ばれています。しかし、日本人がイメージする読解とは違っているかもしれません。文部科学省のHP(※3)には、次のようにあります。

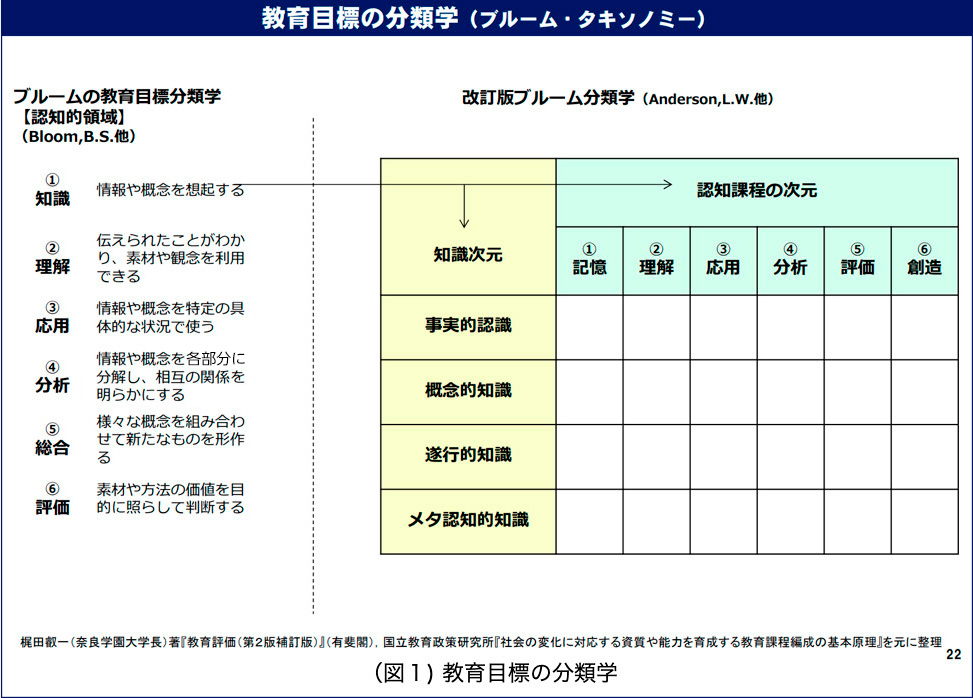

定義は、「自らの目標を達成し,自らの知識と可能性を発達させ,効果的に社会に参加するために,書かれたテキストを理解し,利用し,熟考する能力。」であり、ねらいは「義務教育修了段階にある生徒が,文章のような「連続型テキスト」及び図表のような「非連続型テキスト」を幅広く読み,これらを広く学校内外の様々な状況に関連付けて,組み立て,展開し,意味を理解することをどの程度行えるかをみる。」とあります。

また、読解のプロセスは、「情報の取り出し…テキストに書かれている情報を正確に取り出すこと。解釈…書かれた情報がどのような意味を持つかを理解したり,推論したりすること。熟考・評価……テキストに書かれていることを知識や考え方,経験と結び付けること。」とあります。

さらに、テキストの形式には、「連続型…文と段落から構成され,物語,解説,記述,議論・説得,指示,文章または記録などに分類できる。非連続型…データを視覚的に表現した図・グラフ,表・マトリクス,技術的な説明などの図,地図,書式などに分類できる。」

とあります。

簡単にまとめると、読解とは書かれているテキストから、書(描)かれていることを読み取り、自分の生き方や社会に活用すること。また、そのテキストは、文章だけではなく、グラフや図表なども含むということなのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本の学校の感覚では、グラフの読解は算数、数学、理科、社会でというイメージかもしれませんが、世界のスタンダードでは、国語で扱うことになっているということです。日本でもやっと全国学力・学習状況調査のB問題や大学進学共通テストの国語で、扱われるようになってきました。

※2 2021年度後期にオンラインで公開の予定です。GIGAスクールの時代を生きる教師の卵たちに、ICTスキルの向上、著作権の学習などを目的として、全てオンラインで作成しました。

※3 文部科学省「PISA調査における読解力の定義,特徴等」2021.8.10.閲覧

現場教師によるキャッチボール解説 by 藤原友和

「PISAショック」の古傷

はい。バトン受け取りました。

今回はグラフの読み取りですね。

グラフ。いわゆる「非連続型テキスト」です。

非連続型テキストの読解というと、どうしても「2003年」という年が想起されます。

そう。「PISAショック 」(※4)です。学力の国際順位の低下の「戦犯」は誰か。

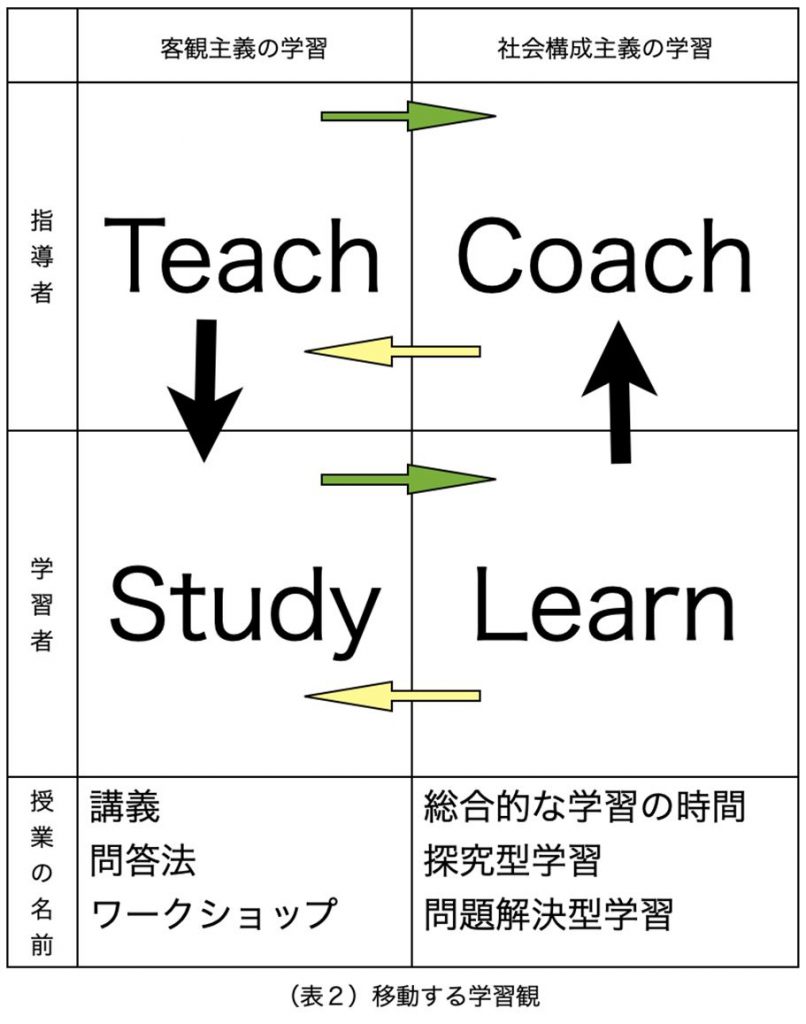

2002年に始まった学習指導要領で、探究的な学びに取り組む時間として期待された「総合的な学習の時間」が槍玉に挙げられました。もとより学校5日制が始まり、内容の3割削減が施されたことで、「これで大丈夫か」と有識者の危機感を煽っていました。

加えて、1999年に上梓された『分数ができない大学生』など、学力低下を憂う世論が形成されていたことも向かい風となり、脱ゆとり教育論と総合見直し論が結びついていたことを思い出します。

その結果、読み書き算盤が改めて強調されることになり、教育雑誌では「学力低下を防ぐ」、「ゆとり教育の見直し」などを掲げた特集を組んでいました。(※5)

ところがところが。

PISA型読解力とは、従来の「本文の内容を正確に読み取る」という意味においての読解力ではありませんでした。

文科省のHPには、下記のように「PISA調査」における「読解力」の定義およびねらいが示されています。当時を知る読者からすると、嫌になるくらい何度も目にしていることかもしれませんが、改めておさらいしてみます。

・自らの目標を達成し,自らの知識と可能性を発達させ,効果的に社会に参加するために,書かれたテキストを理解し,利用し,熟考する能力。

・義務教育修了段階にある生徒が,文章のような「連続型テキスト」及び図表のような「非連続型テキスト」を幅広く読み,これらを広く学校内外の様々な状況に関連付けて,組み立て,展開し,意味を理解することをどの程度行えるかをみる。(※6)

いかがでしょうか。

「効果的に社会に参加する? 広く学校内外のさまざまな状況に関連付ける? それって、総合でやることじゃないの?」と思いませんか?

そうなんです。

当時も、「総合でつけようとする力を図る調査」の国際順位が下がったことをもって、「総合を批判する」というヨクワカラナイ状況が生まれていました。

いや、もちろん、総合的な学習の時間が充実していなくて、「もっと質を上げなければならない」というのならわかります。しかし、「総合(で遊んでいる)よりも、算数や国語の時間を増やさなければならない」ということを当時のマスコミは煽っていたのです。

ふう。

ちょっと昔を思い出して興奮してしまいました。本当はもっと論点はいろいろありましたが、ざっくりまとめてしまうと、こんな「矛盾」も孕んでいたのですよね…、という昔話でした。

いずれにせよ、情報を活用して自らの課題を解決するための読解力です。情報としてどのように取り扱うかということではなく、どのような文脈に載せてグラフを解釈し、活用するかということが問われているのだ、ということは言えそうですね。

※4 2003年のPISAの結果で日本の順位が急落し、2002年に始まったばかりだったいわゆる「ゆとり教育」への疑念が噴出したことを指す。(出典:日本の子供の「読解力」8位から15位に急落――“PISAショック”をどう読み解く? おおたとしまさ/著、文春オンライン2019年12月6日)

※5 『現代教育科学』(明治図書)、2004年4月号、同年6月号、2005年5月号など

※6 文部科学省HP(2021/08/14取得)

思い切り自分に引きつけて解釈してみる

先ほど、「どのような文脈に載せるか」が大事なのではないかという話をしました。

そこで、自分ごととして考えてみたいと思います。池田先生が示したグラフをもう一度見てください。

読者の皆さんは、このグラフに「自分ごと」を感じますか?

私は感じます。個人的な話で申し訳ないのですが、故郷・函館はかつて北洋漁業の基地として栄えた町でした。つまり、遠洋漁業の基地として、水揚げ、水産加工、流通その他の関連産業によって発展していたという歴史があります。

現任校も、そんな水産加工工場の立ち並ぶ地区にあります。学校の隣に立っている漁業機器の工場は、「自動イカ釣り機」の世界シェアが90%を超えているという地域の特色があります。

ところが、1976年にアメリカが領海と同じ12海里を漁業専管水域とすることを定め、ソ連もそれに続いたため、これ以降北洋漁業が急速に衰退します。函館は基幹産業が突然大打撃を受けることとなり、その後、まちづくりは方針転換を余儀なくされ、現在の観光都市へと移り変わっていきました。

ですから、遠洋漁業が急激に落ち込んでいることはひと事ではありません。子供たちも3・4年生の社会科で地域版の副教材を用いて学習しています。当然、このことを知っていますから、グラフ外の知識と容易に結びつけられるでしょう。

そして、総合的な学習の時間では、まちづくりに関わって、漁業のことも当然扱いますから、函館の子供たちにとってはとても切実な問題を孕むグラフです。

とはいえ、ちょっと話が飛躍しすぎたようです。いかんいかん。

池田先生の「回答」は「観点を先に示し、その観点から見えてくるものを発見させる」というものでした。これは「汎化可能なスキル」です。一度知ってしまえばいろいろなところで使えます。

これに対し、私がちょっと興奮気味に語ってしまったのは、「固有の文脈における問題意識の駆動」です。スキルとまで言えませんね。他の場面に転用は難しいと思われます。が、切実です。切実な問いには子供たちの問題意識を強く刺激する力があります。探究への意欲が喚起されることが期待されます。

スキルと文脈

なぜこのような回り道を長々と書いているのでしょう。もう一度「読解力」の定義を思い出してください。

自らの目標を達成し,自らの知識と可能性を発達させ,効果的に社会に参加するために,書かれたテキストを理解し,利用し,熟考する能力。

これでしたね。

池田先生が今回、スポットを当てたのは、以上の定義の後半部分、「書かれたテキストを理解し,利用し,熟考する能力」への対応をどうするかというお話でした。

そして、私は、そのスキルが駆動する文脈、つまり先ほどの読解力の定義の前半部分に関わって、「自らの目標を達成し,自らの知識と可能性を発達させ,効果的に社会に参加する」という文脈をどのように構成するのかという視点で、自分の今いる場所で考えられることを掘り下げることを試みました。

「スキル」と、それが働く「文脈」。

小学校で働いている私。後者に意識が向きがちだったなぁ、ということを改めて気づかせていただいた回でした。

次回、実際の授業場面を例に、細かく「観点を活用して、いかに“気づき”を生み出せるように導くか」というお話とのこと。とても楽しみです。そしてそれを単元の学習の中に位置づけること、そう「文脈」の中に埋め込んでいくことが、現場で働く私の責任だと思います。

次回もよろしくお願いします!

グラフ作成/中島由希子

池田修先生×藤原友和先生コラボ連載「指導のパラダイムシフト~斜め上から本質を考える~」ほかの回もチェック⇒

第1回 避難訓練のパラダイムシフト

第2回 忘れ物指導のパラダイムシフト その1

第3回 忘れ物指導のパラダイムシフト その2

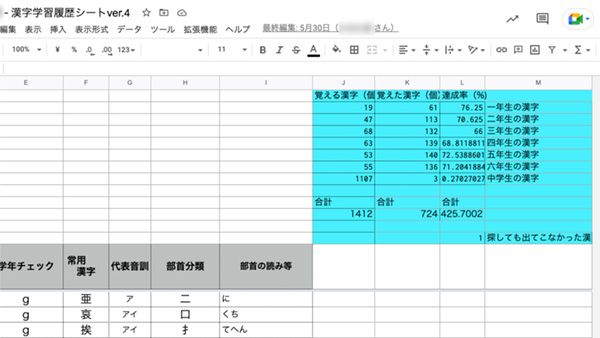

第4回 漢字テストのパラダイムシフト その1

第5回 漢字テストのパラダイムシフト その2

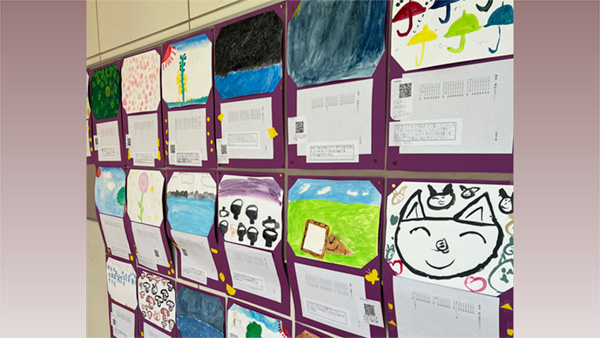

第6回 コンテストの表彰のパラダイムシフト

第7回 宿題のパラダイムシフト その1

第8回 宿題のパラダイムシフト その2

第9回 自由研究のパラダイムシフト