自治を促す「動線活用」【どの子も安心して学べる1年生の教室環境 #11】

学校にわくわくしながらも同時に不安を抱える1年生が、安心して学べる「教室環境づくり」について提案する連載(月1回公開)です。『教室ギア55』(東洋館出版社)や『「日常アレンジ」大全』(明治図書出版) などの著書をもつ、教室環境づくりのプロフェッショナル〈鈴木優太先生〉が、さまざまなアイデアを紹介していきます。

第11回は、自治を促す『動線活用』を取り上げます。

鈴木優太(すずき・ゆうた)●宮城県公立小学校教諭。1985年宮城県生まれ。「縁太(えんた)会」を主宰する。『教室ギア55』(東洋館出版社)、『「日常アレンジ」大全』(明治図書出版)など、著書多数。

目次

自治を促す「動線活用」は、給食の配膳と下膳から始めよう

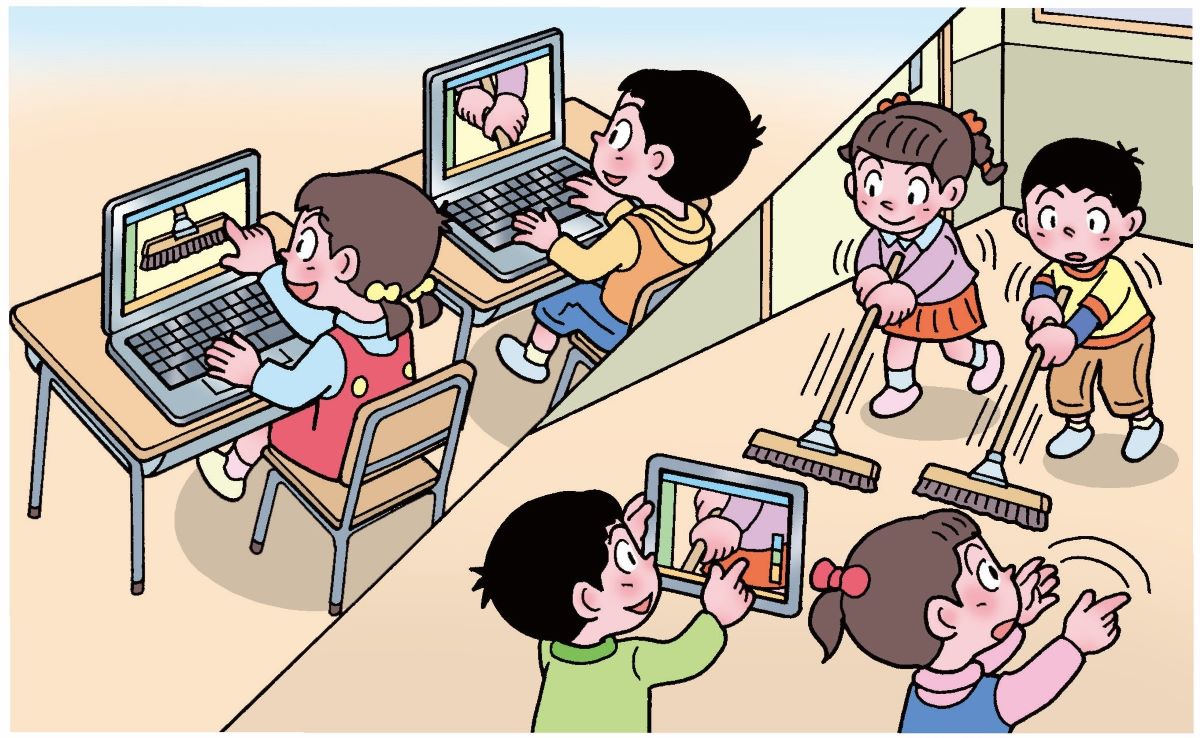

教室「内」だけが教室環境ではありません。廊下やベランダなどの教室「外」、1人1台端末を活用したクラウド上の環境も含めて教室環境であると私は考えます。

子供たちが、自分たちで自分たちのことを行う「自治」を促す環境を実現する提案です。

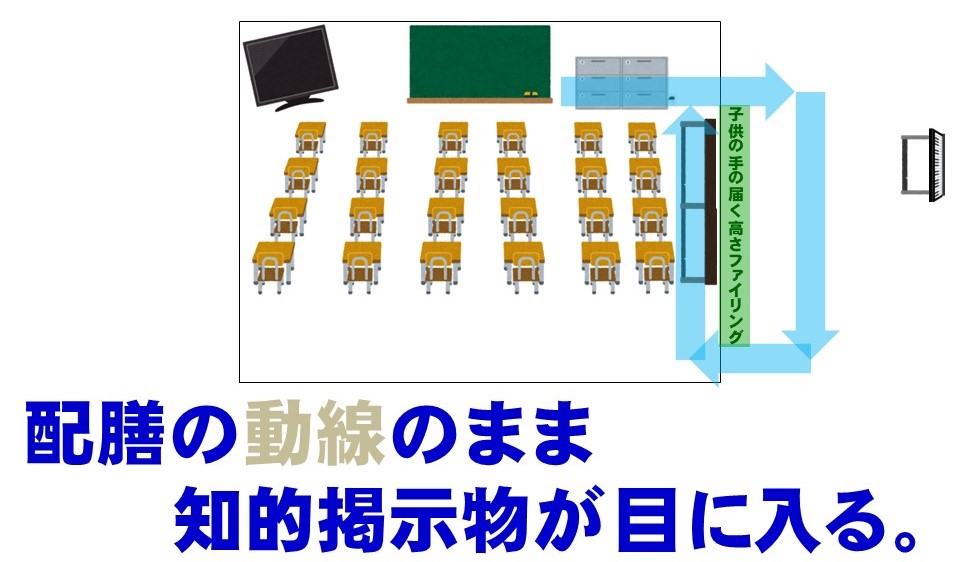

まずは、給食の配膳と下膳の時間に一列に並ぶ「動線」を、廊下まで広げるところから始めてみましょう。

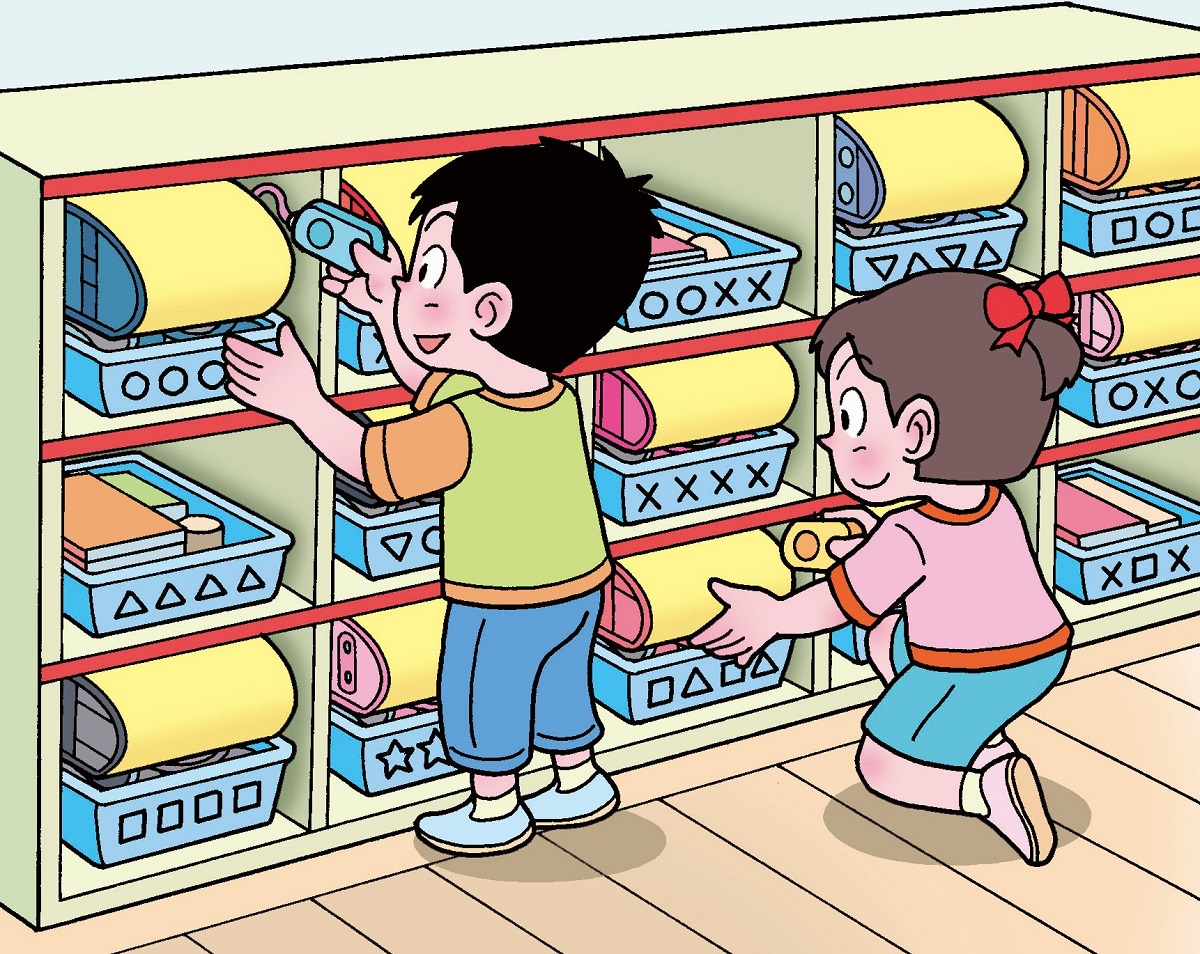

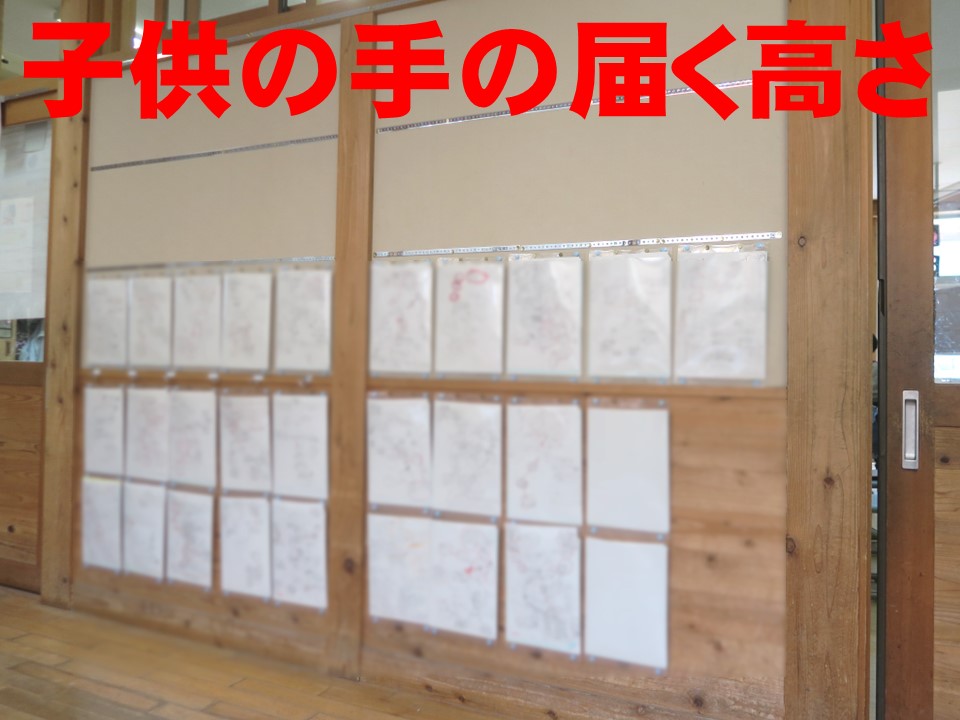

子供の手の届く高さファイリング

書き終えた人から廊下に出てファイリングしましょう。

書きたてほやほやのプリントや作文などの成果物を、子供たちが自分の手で「掲示用クリアファイル」にファイリングするところまで授業内で行います。

「掲示用クリアファイル」をこのように活用するためには、下の写真のように子供の手の届く高さに掲示する必要があります。

掲示用クリアファイル(子供たちの成果物)を「子供の手の届く高さ」よりも高い位置に貼っていませんか? 教師だけが入れられる高さだから、更新が滞るのです。これは、教室内の掲示スペースが限られてしまう実情もあり、やむを得ず高所に貼ってしまっている場合も多いかもしれません。また、写真のような適切な掲示板が教室周辺の廊下に常設されていることも稀かもしれません。

うちの学校の環境では…と嘆いていても始まりません。

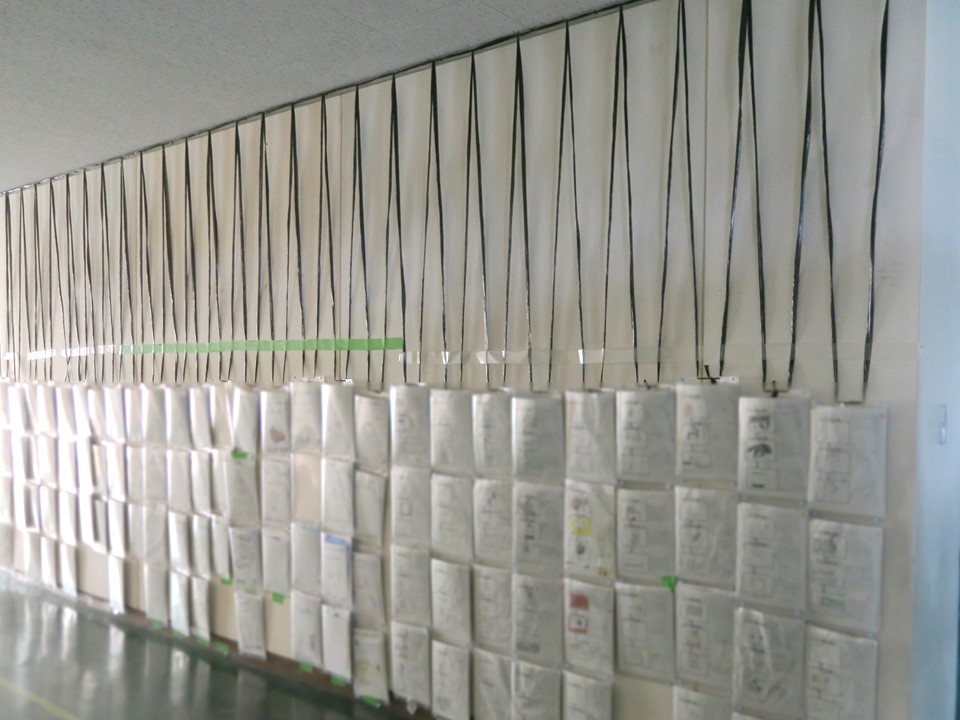

『ぶら下げファイリング』を廊下に設置してみましょう。

廻り縁(天井と壁の境目に取り付ける部材)に釘をA4サイズの横幅間隔に斜め打ちし、掲示用クリアファイルを通したPE平テープを結び付けるだけで完成します。「子供の手の届く高さ」にするポイントははずしてはいけません。

そして、給食の配膳時は、廊下に並ぶようにします。動線上に「子供の手の届く高さファイリング」があると、1日に必ず一度以上は自分や友達の成果物が目に入ることが「ルーティン化」します。

自然と友達への関心が高まり、コミュニケーションのきっかけにもなって、授業時間以外にも知的な対話や交流が発生するようになります。更新頻度が上がると、廊下を通りかかった他学級の子供たちや教員も立ち止まって眺めます。見る・見られる環境が、子供たちの感化を促し、成長を後押しするのです。