小4理科「わたしたちの体と運動」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・小川卓也

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、埼玉県公立小学校校長・引間和彦

目次

単元のねらい

骨や筋肉のつくりと働きに着目して、それらを関係付けて、人やほかの動物の体のつくりと運動との関わりを調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予想や仮説を発想する力や生命を尊重する態度、主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

単元の流れ(二次 総時数4時間)

一次 からだが動くしくみ(3時間)

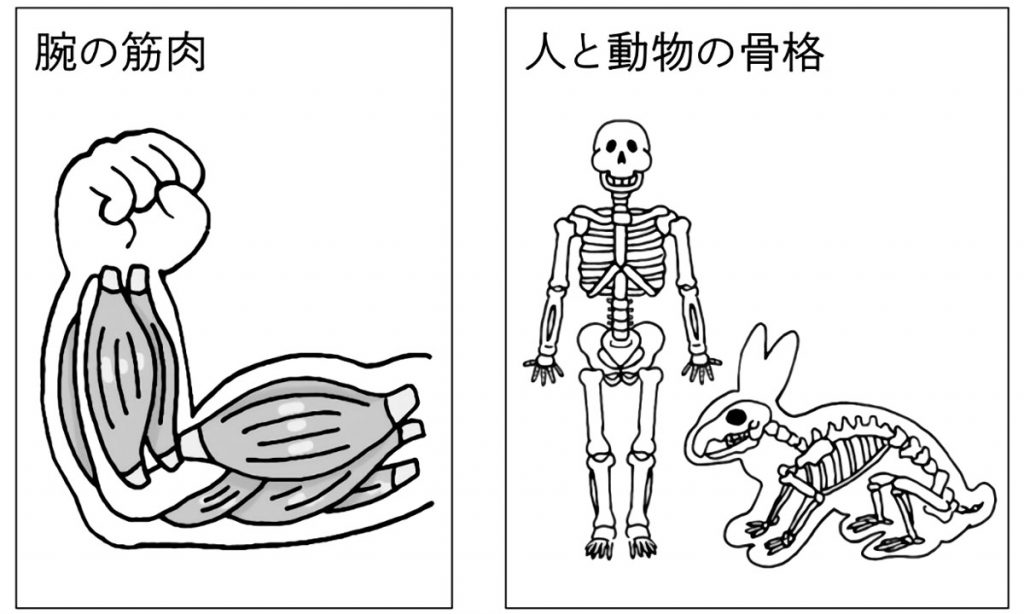

①② 腕のつくりと動き方

③ 体のつくりと動き方

二次 動物のほねときん肉(1時間)

④ 動物の体のつくりと動き方

単元デザインのポイント

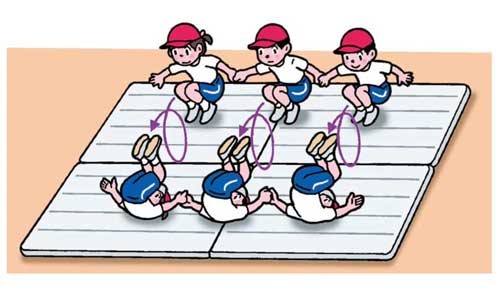

「触れる・動かす」を大切に

骨や筋肉、関節のつくりや働きを調べるときには、自分の体に直接触れたり、動かしたりする活動を十分に設定することで体のしくみについての興味や関心をもたせましょう。また、体の見えない部分を調べる学習では、模型や図鑑、インターネットの映像教材など、できるだけ多くの資料を用意し、子供が主体的に問題解決に取り組むことができるようにしましょう。

単元の導入

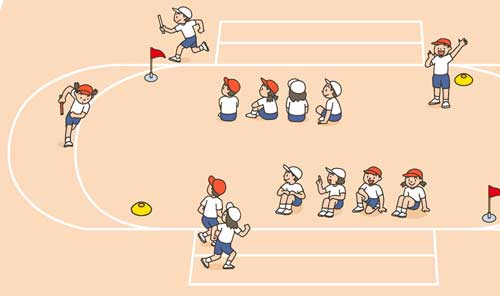

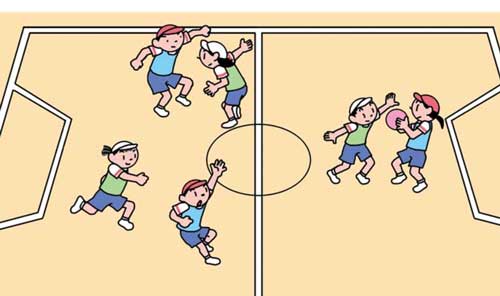

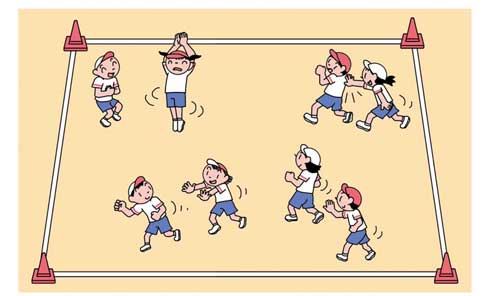

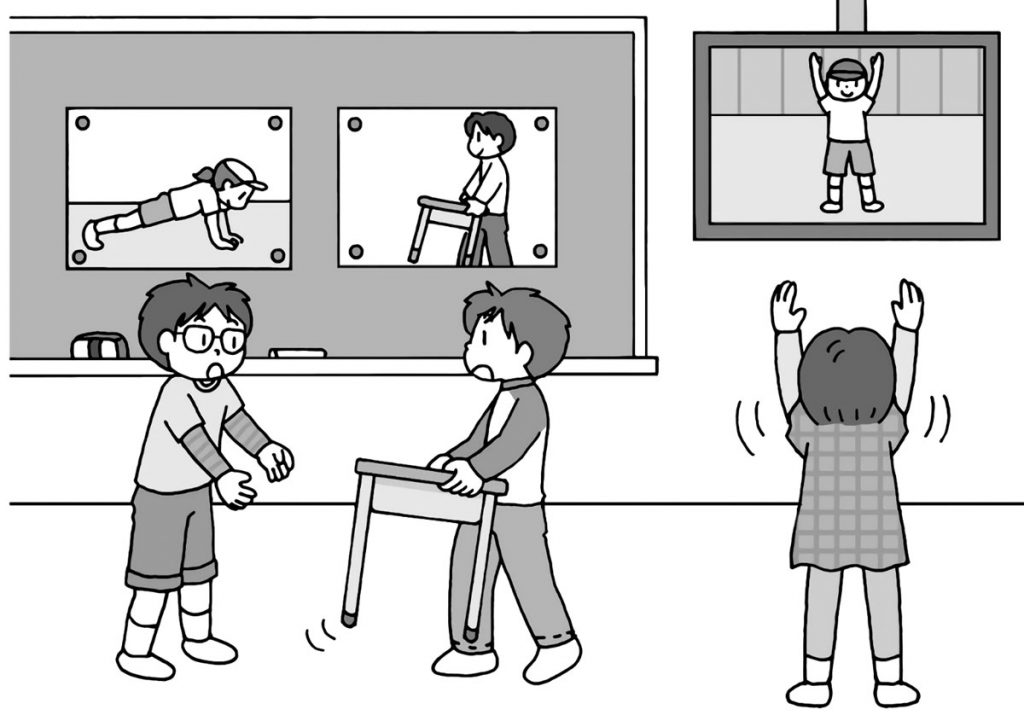

多様な動きを体験させよう!

自分の体で多様な動きを行う活動を設定することで、自分の体の動き方に対する関心を高めます。

そして、体を動かすことのできる仕組みについての問題を見いだすことができる状況をつくりましょう。

気を付けよう!

それぞれの動きが安全に行えるように、場の設定を考えましょう。

活動アイデア

導入の時間や観察・実験の中で、自分の体に直接触れたり、動かしたりする時間を十分にとることで、それらについての理解を図るとともに、根拠のある予想や仮説を発想する力や、主体的に問題解決しようとする態度といった資質・能力の育成をめざしましょう。

授業の展開例 腕の動きを観察し、仕組みを調べる

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小三小四』2020年10月号より