学校専門の整理収納アドバイザーが指南「教師のための年度末整理整頓術」

文部科学省が推進する「学校における働き方改革」により、2020年度からは、公立学校でも残業規制が始まり、時間外勤務( 残業)の上限が原則月45時間までとなりました。勤務時間が限られてくると、必然的に効率的に仕事をしなくてはなりません。効率よく仕事をするうえで、仕事環境を整った状態に保つことは非常に大切です。今回は、元教師で現在学校専門の整理収納アドバイザーとして活躍する丸山瞬さんが、年度末の整理整頓術をアドバイス。春休みを利用してデスク周りやパソコンのデータをスッキリ整理し、新年度からさらなる仕事効率化を図りましょう。

目次

デスク周りモノを減らすテクニック

デスク周りを整理するときに、問題になるのが、「物の量」です。小学校ではたくさんの資料が配付され、教材も文具も日々増えていきます。だからこそ年度末には1年で溜まってしまった「物の量」を減らしてから、必要なものだけを整理することが重要です。ここでは、デスク周りのものを減らすための五つの手順を紹介します。

まず最初に、文具やファイルなど、デスクの中の物をすべて机の上に出します。引き出しの中に一つも残っていないようにすべてのものを机の上に並べます。

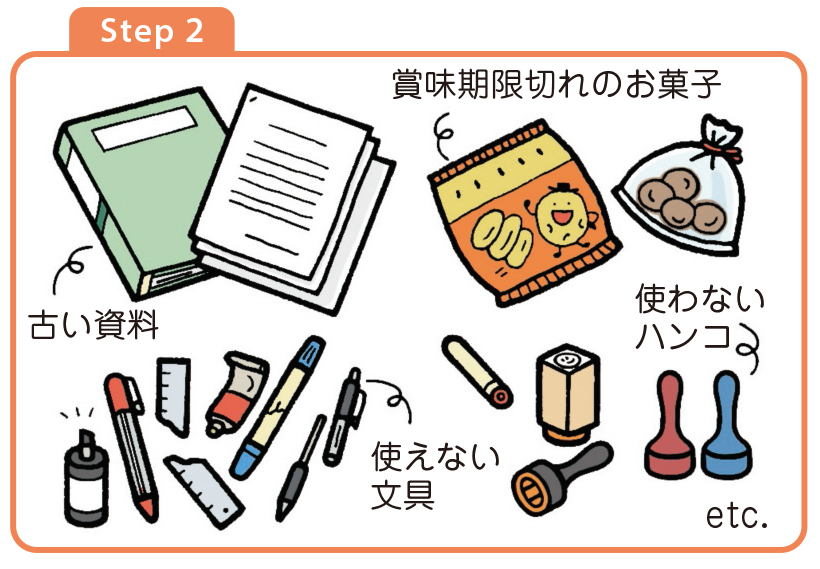

机の上に出したものの中から、壊れている物や使っていない物、いらないものを選び、捨てます。

残ったものを、ファイル、紙の資料、文具など、グループ分けして固めておきます。

グループ分けしたものをさらに仕分けします。例えば「鉛筆が10本もある」「使っていないファイルが2冊もある」など、必要ないものや、多すぎるものを減らしていきます。

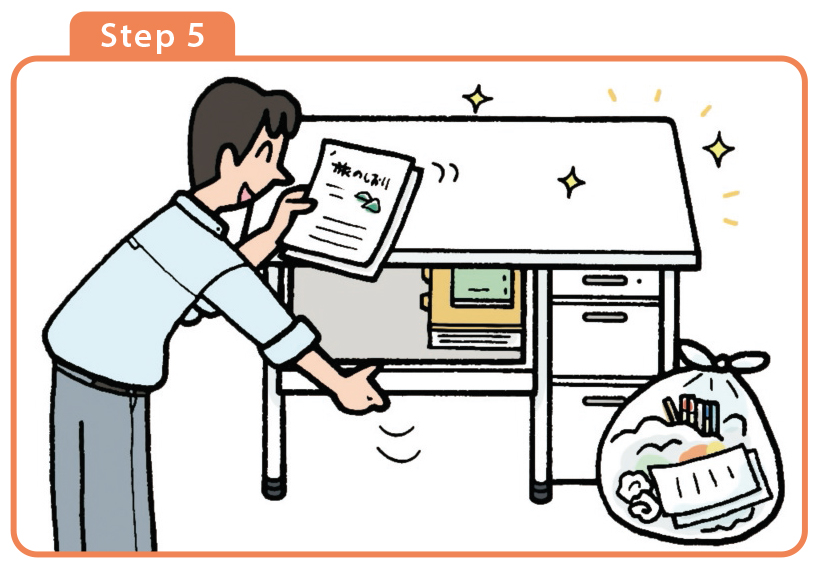

最後に減った物を、机の中に戻します。

「机の中のものをすべて出す」

Step1で机の中のものを残らずすべて机の上に出すのがポイント。引き出しを一つずつ整理しようとすると、他の引き出しにどれくらいのものがあるのか分からず、減らそうという動機付けになりません。机の中のものすべてを見渡し、「こんなにたくさんのものがあったのか」と気付くことが重要なので、必ず「全部」出して整理をしましょう。

デスク周りの整理術

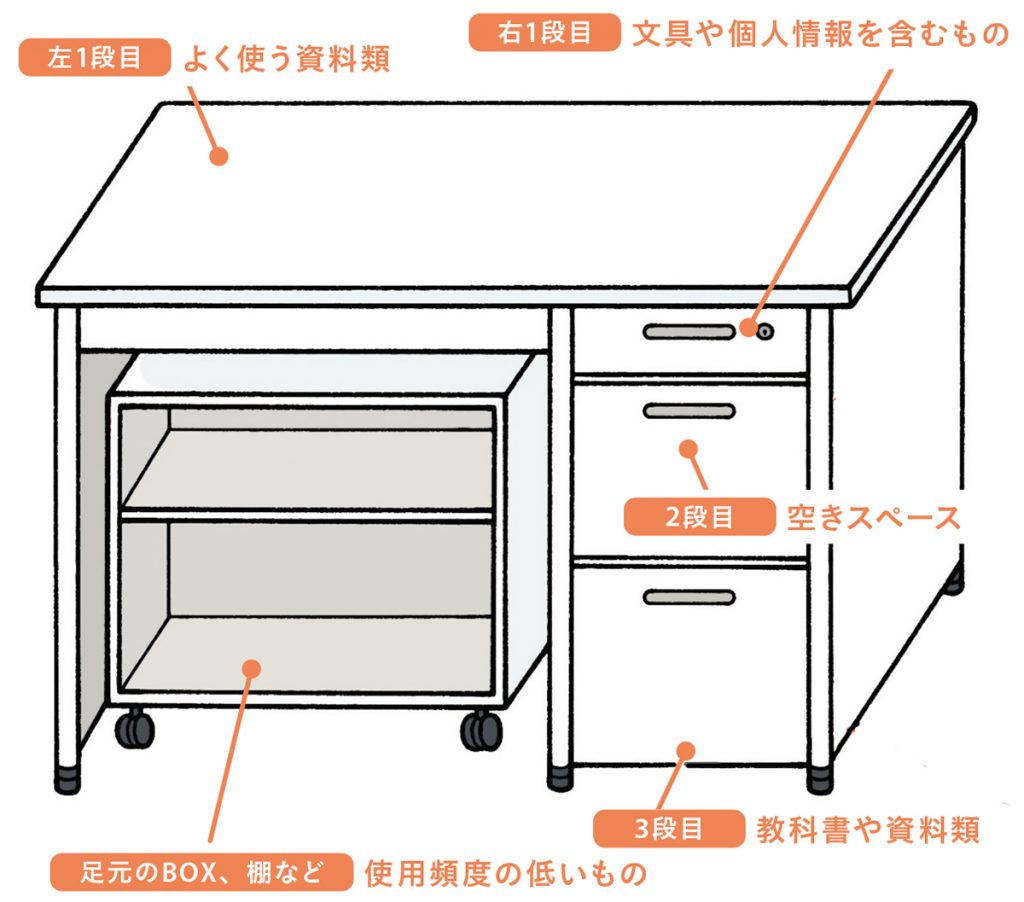

気が付くと机の中の物が増えて、取り出すのに一苦労……ということもあるのでは? デスク周りは、使用頻度別で収納するのがポイント。それぞれの引き出しに何をどのようにしまうと使いやすくなるのかアドバイスします。

左1段目 よく使う資料類

よく使う物は、自分の手元に近いところに置くのが原則。左の薄い引き出しには、今週使う資料や、遠足のしおり、校務分掌やスケジュールなど、すぐ使う物を入れておくと、さっと確認することができます。

右1段目 文具や個人情報を含むもの

右側の一番上の引き出しもよく使う物を入れます。鍵が閉まるので、個人情報などを含む、児童関係の物を入れておくとよいでしょう。文房具やハンコなどもこの場所が便利ですが、ハンコの量が増えてくるような場合は、学年の棚を活用することも検討しましょう。

2段目 空きスペース

2段目はフリースペースとして活用する人も多く、お菓子など、物が溜まりがち。しかしここはあえて何も入れずに空けておくと便利。机の中に空きスペースがあれば、とりあえず少しの間だけ、机の上の物をどこかに移したいときなど、「一時避難場所」として活用できます。また、比較的深さもあり、A4サイズのカゴがぴったり収まるので、カゴに入れて教室から持ってきた連絡帳やテストなどを、カゴに入れたまましまうこともできます。

3段目 教科書や資料類

右下の一番大きい引き出しは、時々見る書類や教科書、プリント類、書籍類などを入れるとよいでしょう。

足元のBOX、棚など 使用頻度の低いもの

やや使いづらいスペースなので、体育館で使う体育館シューズなど、週に1度使うものや年に1回使うような物など、使用頻度が低い物を入れておくとよいでしょう。

「学年の棚も有効活用する」

国語や算数の指導書や解説書などは、常に手元に置いておかなくてもよいので、学年の棚を利用するとよいでしょう。さらにテストや理科・家庭科などの子供が使う教材なども学年の棚へ。ただし、ここも物が溜まりやすいので、時々整理整頓しましょう。また、個人で買った参考書や教育関連の本、教材なども、学年の棚に置いて共有するとよいでしょう。自分が買った本や自分が使った教材などは手放せないという人もいますが、学年の棚に入れて他の先生と共有すると、自分の机に新たなスペースができて整理もしやすくなります。ぜひ「シェア」という視点をもってみてください。