小2生活「三年生にチャレンジ!」指導アイデア

執筆/宮城県公立小学校教諭・山田麗圭

編集委員/文部科学省教科調査官・渋谷一典、宮城県公立小学校教諭・鈴木美佐緒

目次

期待する子どもの姿

二年生の子どもたちも、もうすぐ三年生です。具体的な活動や体験を通して自らの思いや願いを実現していく生活科の学習は、総合的な学習の時間に連続発展していきます。今月は、三年生になった子どもたちが、総合的な学習の時間と素敵な形で出会えるようなアイディアとヒントを紹介していきます。

子どもの意識と指導の流れ

こんな声や姿を学習につなげたいですね。

単元を始める前に

アイデア1 子どもが身に付けた力を確認しよう。

この子たちの、興味・関心の対象は何かな?

生活科で、様々な対象と関わり、体験活動をしたね。自ら人と関わる力はもう一息かな。

毎年7月に地域で「〇〇祭り」が開かれるよ。 地域と一緒に何かできないかな。

○○地区では、新しく地下鉄の駅ができるよ。設計者と関わる活動も考えられるな。

町探検で学んだことや身に付けた力を三年生で生かすためには、どうしたらいいのかな。

アイデア2 素材を模索しよう。

単元が始まったら

アイデア3 子どもと共に生活科の学びを振り返ろう。

アイデア4 子どもの意欲を引き出そう。

活動のポイント1

子ども・地域・学校の実態を把握する!

アイデア1 について

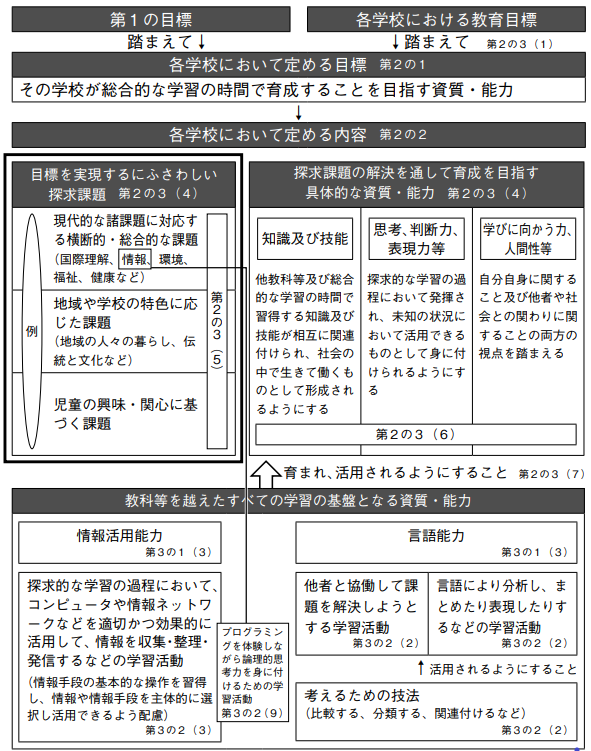

各学校で総合的な学習の時間の目標を定めることになっています。どのような子どもを育てたいのか、どのような資質・能力を育てるのかを明確にした上で、子どもの実態、地域や学校の特徴が生きる単元づくりを行います。仮に、学校にすでに単元計画がある場合でも、改めて目の前の子どもの実態に応じて単元をつくることが必要です。

●総合的な学習の時間の構造のイメージ(小学校)

活動のポイント2

学習の可能性を広げる!

アイデア2 について

イラスト/熊アート、横井智美

『教育技術 小一小二』2020年3月号より