小5道徳 授業実践レポート「おじいさんのあたたかな目」

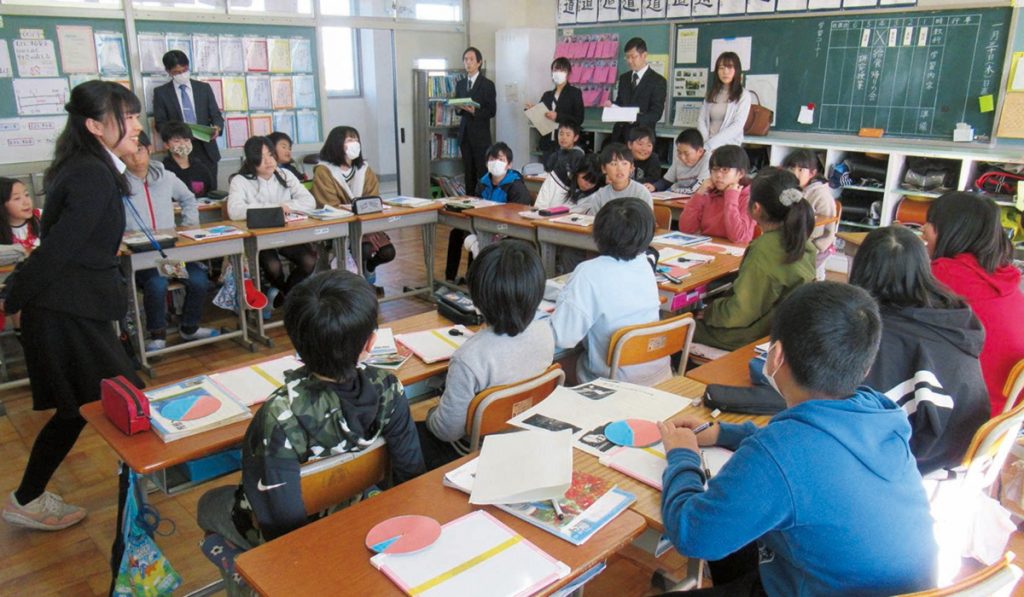

学校全体で道徳教育を研究し、子供たちが実感を伴って「考え、議論する道徳」を実践している埼玉県幸手市立行幸小学校。ここでは、教材「おじいさんのあたたかな目」を用いた、5年1組の授業の様子をお届けします。

指導者・執筆/埼玉県幸手市立行幸小学校教諭・津島沙菜恵

埼玉県幸手市立行幸小学校

1873年4月開校。今年で147年目を迎えます。校名の「行幸(みゆき)」は明治天皇がこの地を行幸(ぎょうこう)したことに由来します。「みんなが行きたくなる 笑顔あふれる行幸小学校」を目指し、道徳教育とユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業の研究に取り組んでいる学校です。

教材名:「おじいさんのあたたかな目」

出典:『みんなの道徳 5年』(学研教育みらい)

内容項目:感謝

目次

導入 3分

日々の学校生活を思い出させ、子供たちの日常生活から考える。

自分たちの生活の中で、地域の多くの方々が関わっていることを、日常の見守りボランティアの写真を見て思い出すようにしました。行事だけに偏ることなく、学校生活のすべてから、思い浮かべるように声をかけて進めました。

たくさんの子供たちが発言できるよう、テンポよく進めることを意識しました。

授業づくりについて

地域の方々がとても協力的な地域なので、子供たちが身近に考えることができる教材だと思いました。また、毎日の登下校や活動の中でいつも見守ってくださる地域の方々が、どんな思いをもっているのかを子供たちに伝えたいため、ゲストティーチャーをお願いしました。教材の登場人物に共感することと、自分自身のこととしてねらいに迫ることとを段階を踏んで考えられるようにしました。

展開 35分

「ぼく」を中心に登場人物のそれぞれの気持ちを考え、自分ごととして学習課題を捉えて、ねらいとする道徳的価値について学びを深めていく。

発問1

おじいさんの言葉を無視したとき「ぼく」はどんなことを考えたでしょう。

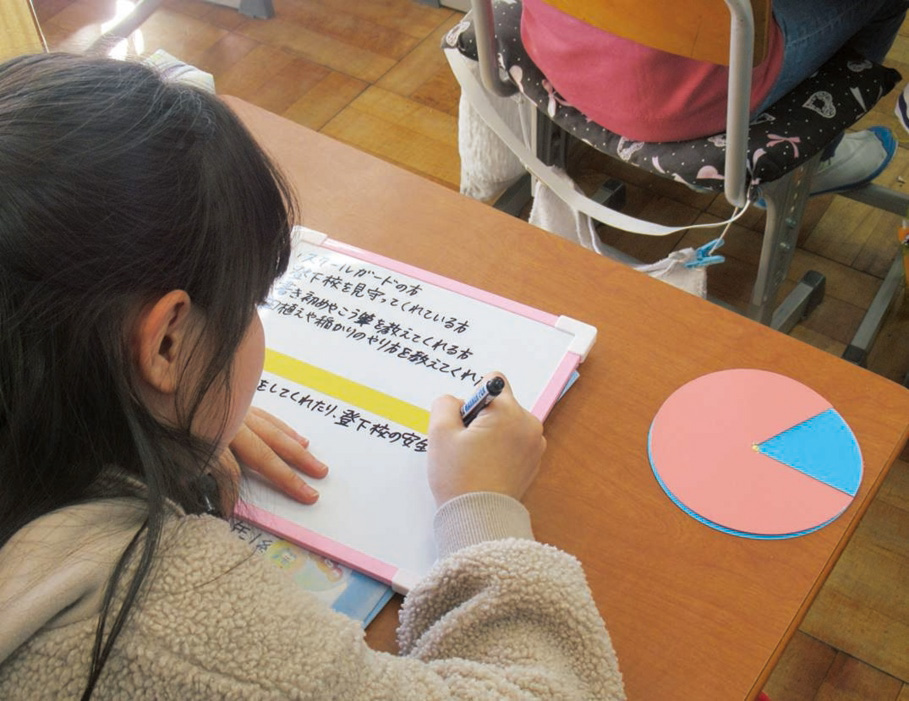

登場人物「ぼく」と「おじいさん」の気持ちに注目して、話合いを進めました。心情円盤を子供一人に1枚用意し、「ぼく」の気持ちを色で表すことで、子供全員がこの場面に自分を重ねて気持ちを確かめられるようにしました。

読み聞かせの前には、場面絵を提示し、どんな場面であるかを予想させ、同じような経験があるか聞き、主人公「ぼく」と自分とを照らし合わせて考えられるようにしました。

心情円盤の色で自分の気持ちを表現する。

ピンク:おじいさんに対して好意的

青:おじいさんに対して否定的

発表内容

おじいさんの言葉を無視したとき「ぼく」はどんなことを考えたでしょう。

うるさいなあ。

見張られているみたいだ。

放っておいてよ。

『小さな親切、大きなお世話』とは、どういうことでしょう。

もう小さい子じゃないから、そっとしておいてほしい。

いちいち話しかけられてめんどくさいなあ。

「ぼく」の気持ちを心情円盤を使って表し、発表しました。青を表示する子供が多く、理由を聞きながら話し合いました。心情円盤と合わせて「ぼく」の顔の表情を大きく描いたイラストを黒板に提示し、視覚的にもこのときの気持ちを押さえました。

発問2

「ぼく」が幸せな気持ちになったのは、なぜでしょう。

「お父さん」の言葉を聞いて、はっとした「ぼく」が気付いたことを発表し合い、「ぼく」の気持ちの変化について話し合いました。

最初の発問で示した色の心情円盤を次の発問で一斉に動かしました。気持ちの変化を明確にしました。

発表内容

はっとしたとき、『ぼく』はどんなことに気が付いたのでしょう。(補助発問)

自分が情けない。

大きなお世話なんかじゃなかった。

失礼な態度をとってしまった。

『ぼく』が幸せな気持ちになったのはなぜでしょう

自分が地域の人にやさしく見守ってもらいながら成長してきたことに気付いた。

小さいときのことを思い出したから。

「ぼく」の心情に変化があり、ピンクを表示する子供が多くなりました。心情円盤の色で視覚的に表すことで、多くの子供たちが自分の心の変化に気付くことができ、どうしてそのように変化したのかを全員で考えることができました。

発問3

見守ってくれている地域の方には、どんな方がいますか。

ここで学習課題「地域の方に見守られているのは、当たり前なのだろうか」を提示し、教材の中だけでなく、自分ごととして考え、ねらいに迫りました。

発表内容

見守ってくれている地域の方には、どんな方がいますか。

クラブの指導者の方、登下校を見守るスクールガードさん。

田植えや稲刈りを教えてくれた方。

いつも学校の周りをきれいにしてくれる方。

学習課題を中盤に設定することで、教材の登場人物にとど まることなく、自分たちの生活から思い浮かべてホワイトボードに書き出すことができました。

一人1枚のホワイトボードを用意しました。中央に仕切るテープを貼り、誰が何をしてくれているのか、どうしてしてくれるのか、順を追って考えて書きました。自分の発表のときに使うだけでなく、黒板に貼ることで全体に示すことができ、さらに交流するときにも生かすことができます。