管理職に気づいてほしい!現場教師のストレスと不調

休校前とは様変わりした学校で、管理職は教員のメンタルヘルスに対してどんな予防策や対応をする必要があるでしょうか。この分野の専門家である兵庫教育大学大学院の藤原忠雄教授に聞きました。

目次

ストレス早期発見のポイント

今は誰もが自分自身や家族が感染するのではないか、もしも感染したらどうなってしまうのか、という不安や恐れを抱き、ストレスを感じて生活しています。それに加え、教員の場合は小学校では学級担任として、中学・高校では教科担任として子どもと接していく中で、もしも子どもや、子どもたちの家族が感染したとき、教員としてどう対処したらいいだろうか、という悩みもあると思います。

さらに、子どもたちへの心配も尽きません。休校期間中、ずっと家に閉じこもっていましたから、インターネット依存、睡眠不調・昼夜逆転、抑うつ、登校しぶり・不登校などの子どもが増えるかもしれません。自粛中にストレスを抱えたせいで、学校で些細なことが原因でケンカになるなどの様々なトラブルが増える可能性もあります。家族から虐待を受けた子ども、目の前でDVを見た子どももいると思われます。

このように、以前からあった学校の様々な問題が、より深刻化・表面化する可能性があります。そのため、学習指導、生徒指導、学級経営に不安を感じている教員は多いと思います。

こうした状況の中で、教員がストレスをため、状況が深刻になってくると、様々な変化が表出してきます。精神的な不調を抱える教員を早期発見するために、気づいてほしいチェックポイントをご紹介します。

メンタル不調を早期発見するチェックポイント

- ストレスがたまってくると情緒的に不安定になります。例えば、以前に比べてイライラしている、怒りやすくなっている、落ち着きがない、過敏になっている、落ち込んでいる、などです。

- 精神的に健康かどうかは、「注意の向け方」にも表れます。精神的に健康であれば、柔軟にいろいろなことに注意が向けられるのですが、不健康な状況に陥ると一つのことに集中しすぎてしまうなど、注意の向け方に偏りが生じたりします。極端な例としては、学習支援の準備ばかりに教員の気持ちが向いていて、子どもたちから発信されている様々なサインに気づけない、気づこうとしない、ということもあります。

- 「寝られない」など睡眠不調に陥っている人も要注意です。寝つきが悪い、すぐ目が覚める、一度目が覚めたらなかなか寝つけない、寝た気がしない、などです。

- ストレスが食べることに表れる人もいます。急に食欲がなくなる、逆に、暴飲暴食になることもあります。

- 教職は活発な行動を伴うものですが、活動が著しく低下し、体を動かすことに負担を感じている場合です。

これらの点に管理職は注意を払ってほしいのですが、ときには気づけない場合もあるでしょう。その対策として、教職員に「同僚として気になる人がいたら教えてください」と依頼し、情報収集のためのアンテナを立てておくといいと思います。

管理職はラインケアを

メンタル不調に陥っている教員の存在に気づいたら、管理職はラインケアを積極的に行うことが必要です。学校では上司と部下という意識が希薄なため、今までは管理職があまりラインケアを意識していなかったと思うのです。今こそ企業のように、上司が部下に対して精神的な面も含め、様々な面で支援していくという体制に変えていくいい機会だと思います。

以前の学校は鍋蓋構造でしたが、現在は校長→副校長や教頭→主幹教諭や主任教諭→一般の教員というラインができています。校長はこのラインを単に業務上の報告・連絡・相談で機能させるのではなく、ラインケアとしても機能するように体制整備を行うことが重要です。例えば、学年主任には、当該学年の教員に対するケアも主任の役割として意識してもらうのです。

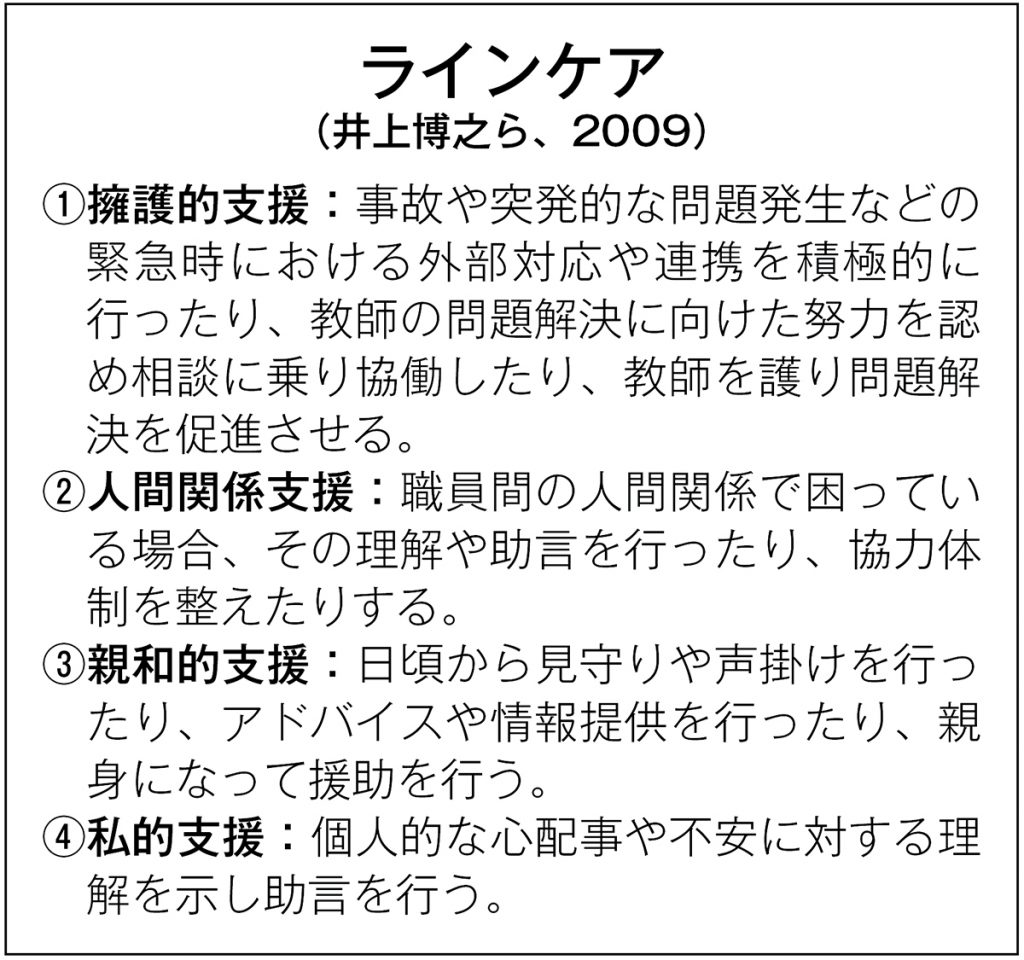

下の資料をご覧ください。これは小学校・中学校の校長・教頭に対して一般の教員がどのようなケアを求めているのかについて調査を行い、そのエッセンスをまとめたものです。

一般の教員は、次のような4つの支援を求めています。特に、家族に子どもや高齢者がいる場合、家族が感染するのではないかという不安を常に抱えながら過ごしている教員もいることでしょう。私的援助として、そのような家庭の状況を理解し、助言や労いの言葉をかけてやってほしいと思います。教員のほうから、悩みや不安は言いだしにくいものです。管理職やミドルリーダーのほうから声をかけ、教員の私的な部分にも気遣う姿勢を示していくことが必要でしょう。

クリックすると別ウィンドウで開きます