iPad活用で表現力を大幅アップ!〜近畿大学附属小学校・外山宏行先生のICT実践例

小学校の授業にiPadがどのように導入され、子どもたちの学びにどう活用されているのか。その実践例として、近畿大学附属小学校の取り組みをご紹介します。

目次

iPadを活用したICT授業の実践

2020年に本格始動した、すべての学校で教育ICT活用の環境を整えるGIGAスクール構想。今回の新型コロナ休業への対応で、地域や学校によって、現時点での取り組みにはかなりバラツキがあることもわかりました。

以前から教育ICTの環境を整備し、活用に取り組んできた学校の多くは、スムーズにオンライン授業をスタートさせ、教室で行っていたのと同じ質の高い学びを子どもたちに提供することができています。そのような学校では、どのように教育ICTを導入し、ふだんどのような取り組みを行っているのでしょうか。

今回は、近畿大学附属小学校でiPadがどのように導入され、子どもたちの学びにどう活用されているかについて、同校の外山宏行先生に YouTubeチャンネル 「iTeachersTV」 でのプレゼン動画の内容をふまえつつ紹介いただきます。

※注 iTeachersTVは、教育ICTを通じて新しい学びを提案する“iTeachers”のYouTubeチャンネルです。ICTを活用して授業に取り組む先生たちがその実践を紹介しています。

iPad活用で「問題解決型学習」を進化させる

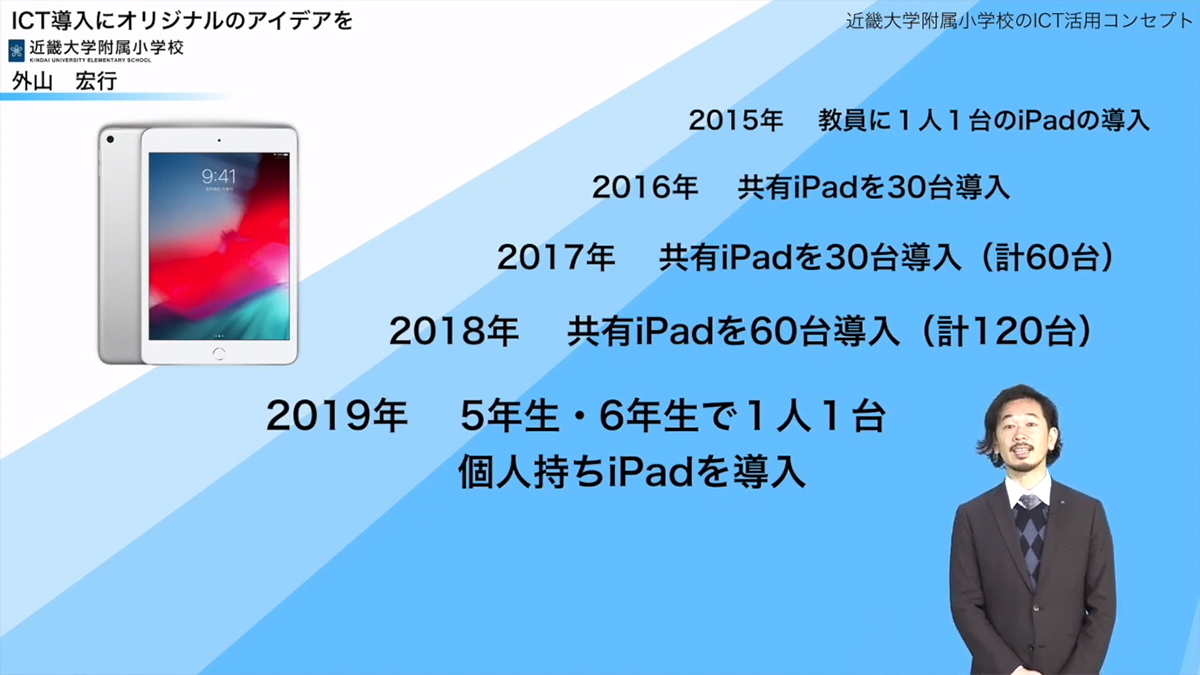

近畿大学附属小学校は、2018年までに共有iPadを120台導入しました。そして、2019年度から、5年生と6年生は1人1台個人所有のiPadを授業で使っています。

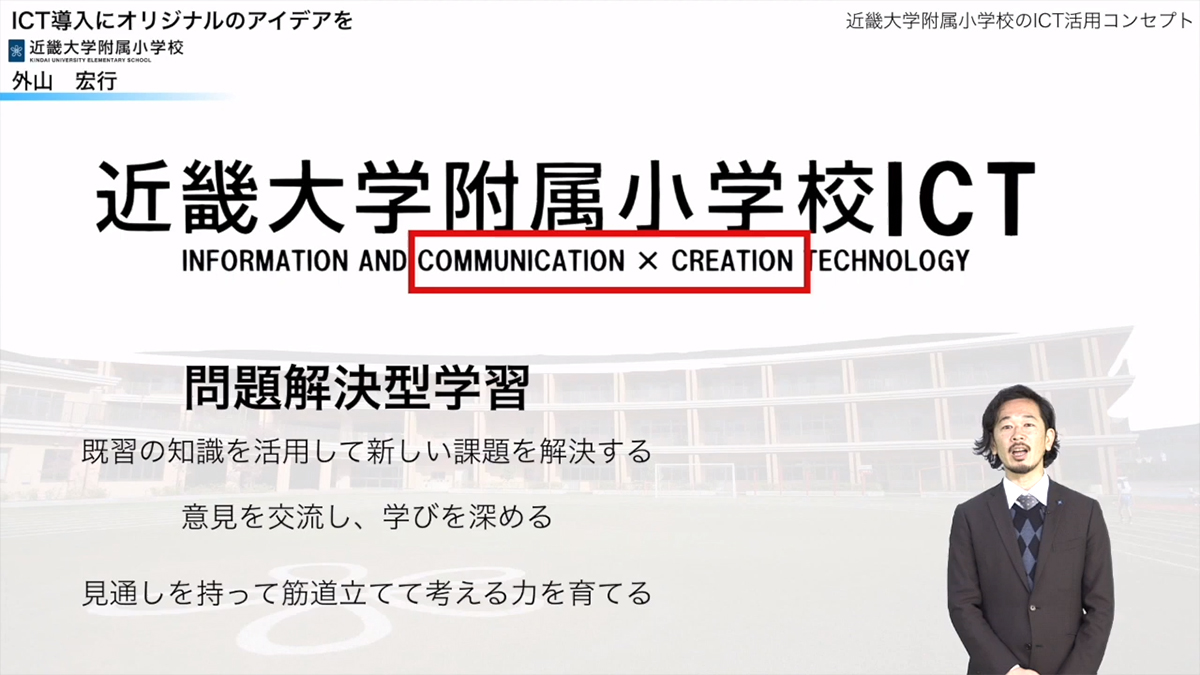

ICTは、子どもにどういう力をつけさせ、どう育てるのかという教育目標達成のための手段として活用するもの。この考えのもと、iPadは本校オリジナルの「問題解決型学習」をさらに進化させるために使うという基本方針が決まりました。

問題解決型の学習とは、課題に対して見通しを持ち、それに沿って解決する過程で子どもたちが考えを出し合い、意見を交流することで理解を深める、という学び方です。ICTのCは、子どもたちが意見を交流する場面の “Communication” と、自分の考えや思いを表現するアウトプットとしての “Creation” であり、この2つが近畿大学附属小学校における、iPad活用の目標です。