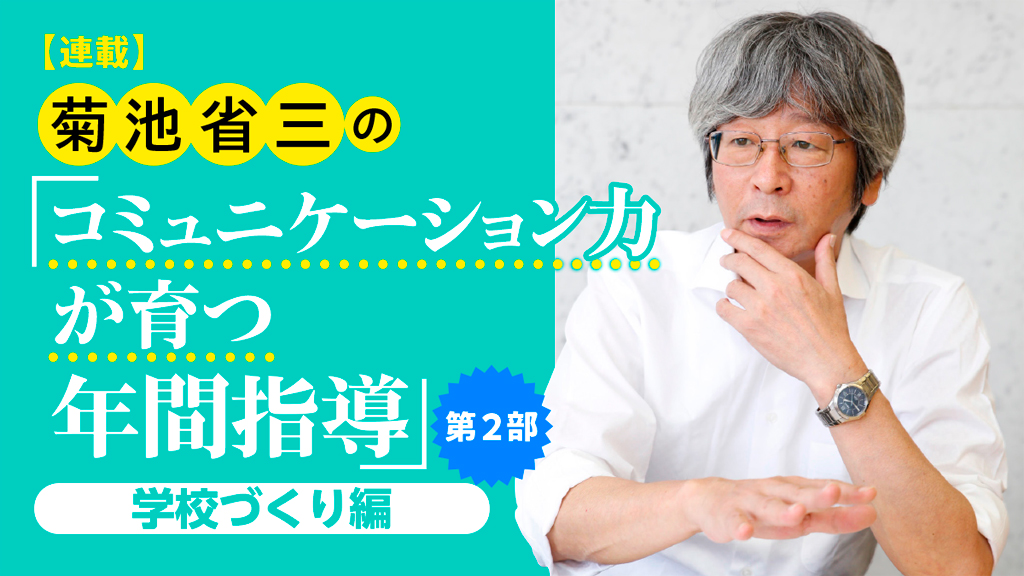

<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」第2部・学校づくり編 #2 愛媛県松山市立道後小学校4年4組①

菊池実践を追試している3つの学校の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートする連載。第2部では学級にとどまらず、学年、学校、地域を変えていくことを視野に入れた話し合いの授業を展開、レポートしていきます。今回は愛媛県の若手・竹本悠希先生の学級(4年生)における2025年5月の授業記録をお届けします。

目次

担任・竹本悠希先生より、学級の現状報告

男子はよくしゃべり元気いっぱいな子が多く、女子は穏やかな子が多い印象です。

子供たちは、自分のことや興味があることはたくさん話しますが、友達の発表中は、手遊びをしたり別の方を向いたりと、関心が薄いように感じられます。 そこで、話し合いの場では、グループになったら顔と体を向かい合わせること、相手の方を見て話すこと、聞いている人はリアクションをすることを意識させています。

・安心して間違えたり失敗したりできる

・プラスの言葉があふれる

・誰とでも協力したり話し合ったりできる

・本音で話し合える

子供たちが笑顔で過ごせる学級を目指し、この4つに力を入れていきたいと考えています。

菊池先生の授業レポート

「こんにちは!」

「こんにちはっ!」

菊池先生が声をかけると、子供たちから元気いっぱいの挨拶が返ってきた。

菊池先生が最前列の男子といきなり握手した。

「5時間目、後ろから授業を見ていたんだけど、君はしょっちゅう後ろを見てくれました。なぜだと思う? 後ろの友達の発表を聞くときに、心臓と顔を向けて聞いていたからなんだ。すごくないですか?」

みんなが大きな拍手をした。

菊池先生が、黒板の左側に

リアクション

と書いた。

「うん、みんなのリアクションがいいね」と言うと、みんなが笑顔になった。

![]()

白熱する話し合いにするために、「つながり合うこと」を子供たちに意識させます。「聞き比べる」「Aさんらしさを見つける」、これらは、つながろうとする気持ちです。つながり合いは、多様で深いものです。

そこで、5時間目の授業参観で見た姿に価値づけをしてほめました。体の向きやリアクションをほめたのは、「聞き合う」上で非言語の部分も大切であることを示したかったからです。

「体を向けて聞こう」という指導は、ともすれば「静かに聞くこと」という意味合いが強く、そこで止まってしまう教室が多いのが現状です。 子供たちの様子を加点法で見て、プラスの部分をより大きく育てるために、どう言葉をかければいいのかを考えることが大切です。

菊池先生が黒板に、<教室は>と書き始めると、一人の女子がさっと手を挙げた。

「何も聞いていないのに、手を挙げる。すごいねえ。先生が動くと、みんなも体を向ける。いい教室だね。じゃあ、どうぞ」と菊池先生が挙手した女子を指すと、その女子は「公共の場である」と答えた。

菊池先生が、

「隣の人に、『あんた、公共の場ってわかるか?』と聞いてみて」と言葉をかけ、

「『教室は公共の場である』と言える4年生はいません」と話すと、みんなが大きな拍手を送った。 菊池先生が黒板に続きを書いた。

教室は、みんなで  するところ

するところ

さらに、黒板の左端に

一人ひとり違う

と書き加えた。

「  に何が入るか、いろいろな友達のところに行って相談しましょう」

に何が入るか、いろいろな友達のところに行って相談しましょう」

話し合いの途中で、菊池先生が一緒に相談し合っている男女をほめ、

「休み時間は一緒に遊べるのに、授業になると男女に分かれてしまう教室があります。『教室は公共の場』なのに、おかしいよね?」と菊池先生が“釘を刺す”と、男女がさっと一緒に相談し合った。

さらに菊池先生が、1人でいる男子のところに話しかけに行った子をほめ、

「みんなを見て、1人になっている子がいたら、自分から話しかけに行く。『公共の場』では大切ですね」とほめた。

話し合いの後、何人かが発表。

最初の子の「行動する」という発表を聞き、菊池先生が、

「友達の意見を聞いたら、『へえ』『おおっ』と言ったり、うなずいたり、リアクションが大切だよね。一人ひとり違っていいんだから、自由に言いましょう」と子供たちに声をかけた。

・楽しくする

・勉強する

・協力し合う

・大切にする

・ご飯を食べる

最後の意見を聞いて、みんながどっと笑った。

菊池先生が、4組の学級目標に書いてある「成長」を指さしてから  に「成長」と書き加えた。

に「成長」と書き加えた。

成長するために  の力をつけよう

の力をつけよう

続いて、そう板書し、

「一人ひとり違っていいんだよね。男女関係なく、一人の子がいたら話しかけることができる4組だよね。じゃあ、いろいろな友達と相談しましょう」と声をかけた。子供たちは男女一緒の輪を作り、互いにリアクションをしながら聞き合った。

意見交流の後、菊池先生が縦1列を指名し、発表。

・相手のことを認め合ったり助けたりする力

・話す力

・学びの力

・けじめをつける力

・みんなの話を聞いたり、自分で思ったことを話したりする力

様々な意見が出た。

「言いたい」という意欲をほめる

発表の後、

「みんなが考える『目標』は、『大きいイメージ』か『小さいイメージ』か、どちらですか」と菊池先生が尋ねると、「大きいイメージ」と考えた子が24人、「小さいイメージ」と考えた子が4人に分かれた。

同じ意見同士で意見を交換した。教室の隅で話す子たちに、菊池先生が、

「こっちに来て攻め上がれっ!」と発破をかけると、みんなが教室の真ん中に集まってきた。 2つの立場に分かれた子供たちが、向かい合って意見を発表。

⚫︎「小さいイメージ」派

・細々とした目標が多いので、小さいイメージにした

・大きすぎると、できなくなってしまいそう

・大きいと、そこに行くイメージだけになる。(例えば)「何かの賞をとる」のはイメージで、目標ではないと思う

⚫︎「大きいイメージ」派

・イメージが小さいと頑張った感がしない

・大きい方が将来の夢に向けてもっと成長できる

・目標は、まだできていないことなので、大きい方がいい

・小さい目標をいっぱいやるより、大きい目標を1つ作った方が早くかなう

・小さい目標をずっとやっていると、いつまでも成長しない

![]()

きちんとした文章になっていない発表でも、声・表情・態度・身振り手振りなど非言語をほめます。語順が乱れても、聞き取れないほどの早口でも、それだけ「言いたい」という意欲の表れだと捉えるのです。

一方で、日常的にスピーチ力を上げていく指導も大切です。近年、対話の大切さに目が向けられたのはいいことですが、その反面、スピーチ力が弱まってしまった教室が増えたように感じています。

1つのまとまりの言葉をきちんと話すことができる。相手と聞き合い、言葉のキャッチボールができる。両方の力がなければ、対話力は伸びません。

スピーチ力を高めるためには、きちんとした文章を子供たちに書かせる作文指導との連動が必要です。スピーチ力は、経験をしないと伸びない力です。朝や終わりの会などに、班ごとの30秒スピーチを取り入れてもいいでしょう。「ほめ言葉のシャワー」もスピーチの1つです。

意見発表の後、同じ立場同士で話し合い、お互いに反論した。

⚫︎「大きいイメージ」派から「小さいイメージ」派への反論

・小さいとやる気が出ないけど、大きければやる気が出る

・目標をかなえたいとき、大きい目標が自信につながる

・小さいと弱い、大きい方がレベルが高い

⚫︎「小さいイメージ」派から「大きいイメージ」派への反論

・Aさんが「目標が細々としていると時間がかかる」と言ったけれど、ビーズ細工をするときに、いきなり大きいものをどーんと作っても、崩れると拾うのが大変。最初から細々とピンセットで作った方が早い

・レベルが高過ぎるとできないけど、小さい目標をコツコツやっていけば大きくなることにつながる

双方の反論が終わると、いったん席に戻った。

菊池先生が、

「友達の意見を引用して自分の意見を言う。相手に伝わる大きさの声で話す。発表している友達に体を向けてリアクションする。みんなで成長する教室なんだね」とほめた。

「では、みなさんが考える目標は、『小さい方がいい』『大きい方がいい』、どっちでしょうか」

菊池先生の問いかけに、5人が「小さい方がいい」と答えた。

「『小さい方がいい』派は人数が少ないので、『移ってもいい』という人はいますか?」と菊池先生が尋ねると8人が手を挙げて移動し、ほぼ半々になった。

![]()

2つの立場に分かれて話し合いをするとき、人数に大きな隔たりがある場合、私はよく「“散歩” してもいい人?」「AからBに移ってもいいという人?」と尋ねます。すると、何人かの子供たちが「いいよ!」と手を挙げてくれます。“散歩” を促すのは、どちらの立場に立っても意見をつくれる視点を持たせたいのと同時に、「今、自分が考えている意見は変動することもある」と意識させたいからです。

意見は絶対的なものではありません。人の意見を聞くうちに、自分の意見が変わることもあります。だから、意見を出し合うとき、私は子供たちに「変わることもあるのだから、意見は(仮)でいい」と示します。

この場面では、すぐに8人が移ってくれました。もしかしたら、「小さい派」の意見を聞くうちに、「確かに “小さい” 考え方もありだな」と揺れ動いていたのかも知れません。

「意見は変わってもいい」という視点を教師が持ち、子供たちに示していくことが大切です。

菊池先生が、

「手を挙げなくてもどんどん当てていくから、友達の意見もしっかり聞いて答えられるようにしておきましょう」と声をかけた。同じ意見同士で話し合い、向かい合って発表。

⚫︎「小さい方がいい」派

・例えば、毎日漢字を1文字ずつ完璧にやっていけば、4年生の漢字が全部覚えられる

・自分にとって、小さいものがいっぱい集まっていると思うから

・小さい努力を地道にずっと重ねていけば、いつかは大きい努力よりももっと大きい努力になって、達成感がいっぱいになる

⚫︎「大きい方がいい」派

・大きい方が達成感が高い。「小さいのが積み重なって大きくなる」と言うが、大きい方が達成感は高い。

・大きいイメージの方が成長した感がよく出る

・大きかったら、そのぶん達成感がすごくて、小さい方ではめちゃやらないとならない

・大きいのと同じ達成感を得るには、小さいといっぱいやらなければならない

「『何回もしないといけない』と言うけど、例えば『アイドルになりたい』という目標があるとき、ただ練習するよりも、毎日『今日はこれをやろう』と決めていかないと、全部雑になってレベルが低くなるので、大きな目標に届かなくなると思う」と、「小さい」派の子が、「大きい」派に反論した。

成長するために、言葉の力をつけよう

それぞれ意見を出し合った後、菊池先生が、ホモ・サピエンスとサルのイラストを見せながら、

「この2つは、どこが違うのでしょうか?」と尋ねた。

・狩りができて、木に登れる

・考えて行動すること

・身体能力

・コミュニケーションの取り方

・二本足で歩く

・サルはかわいい

・服を着ている

・尻尾

・言葉

「みんなで生活しながら楽しく過ごすのだから、友達みんなのことを想像して思いやる優しさがないと、教室が公共の場にならないんだね。そのために……」と、菊池先生が最後に発言した子にもう一度発言を促した。男子が「言葉の力」と答えると、みんなが大きな拍手を送った。

菊池先生が、授業の前半に板書した<成長するために  の力をつけます>の

の力をつけます>の  に、<ことば>と書き込んだ。

に、<ことば>と書き込んだ。

「私は、2つの違いは『言葉』だと思います。言葉の力を大事にして、みんなで聞き合って考え合って勉強していくと、優しくて思いやりがあふれる教室になると思います」と菊池先生が授業を締めくくると、子供たちが大きな拍手をした。

菊池先生から竹本先生へのメッセージ

授業後の校内研修会で竹本先生は、「自分はリアクションが弱い」と語っていましたが、何も派手なパフォーマンスだけが、リアクションではありません。子供たちの発言にうなずいたり、ほめたりすることも立派なリアクションです。

自分が得意なリアクションを、今より2割増しで行う。それができるようになったら、さらに2割増しで…と少しずつレベルアップしていけばいいと思います。

そのためには、子供たちをよく見ていくこと。そうすれば、自然にリアクションの量も質も上がっていきます。

椅子に座ったままでなく、子供を動かすことで、授業に変化が生じます。このとき、「なんのために、どうほめるか」がポイントになります。多様な意見を出させるためには、「子供たちが自分の意見をつくる」よう促す教師の発問が重要です。

多様な意見を喜ぶ教師のリアクションと、そのよさをみんなに広げるリアクションを意識し、どの子も生き生きして聞き合い、考え合う教室に向かっていく。そのためのプラスのフォローのリアクションを心がけましょう。

自由な意見交流のとき、「輪になれない」「男女別々に話している」「気になる子が1人になる」……等、マイナス面は目につきやすいので、教師はつい「マイナスをなくそう」と正すことに力を入れてしまいがちです。そうではなく、声・表情・態度等、細かな非言語の要素を「~~ができていたね」「このクラスは、きっと~~できるよね」とプラスの視点からコメントすることが大切です。

初期には非言語をほめることが多くなりますが、学習意欲が高い学級ならば、内容も価値づけてほめると、話し合いの質が高まっていきます。そのためには、教師自身の経験値を上げる必要があります。

効果的なのが、優れた授業を模す追試です。追試をすることによって、「この発問の方が、子供たちが意欲的になるな」「ここでスピードを上げてみよう」と具体的なアプローチが見えてきます。ほめ方や指名の仕方等を、頭で理解するだけでなく、子供の事実から自身で見つけていくと、授業の幅が広がっていくはずです。

自分の授業動画を振り返るストップモーション分析を行うのもいいでしょう。ストップモーションを行う場合は、自分1人ではなく、他者の意見も取り入れることが必須です。授業動画を一緒に見る管理職や先輩教師は、若手教師の“自分らしさ”をほめ、認める姿勢が大切です。

菊池省三先生による授業解説

私の授業が終わると、佐藤郁子校長がその場で、子供たちの頑張りをほめ、参観者も含め全員と共有していました。授業を参観した後で、子供たちに感想を述べる。具体的なかかわりで、子供たちとつながる。そうした一言の持つ意味はとても大きいと思います。

高圧的な評定者なのか、プラスの温かい評価者なのか、子供たちを見る目のあり方を若手教師に示すことにもつながります。

同時に、「ここまでは学年でそろえる」「ここからは学級の先生らしさを活かす」という基準も示すことで、若手教師も今後の見通しを持てるようになります。

学校(学年)全体で型を決めて進めるときも、ただそろえるのではなく、「なぜこのやり方でいくのか」という意味や価値、目指すゴールをきちんと伝えます。「学校(学年)で決めたことだから」とただ押しつけるのは、管理職や先輩の怠慢です。

そして、型はあくまでも1つの標準であって、時と場合によっては変わることもあることを心に留めましょう。

武道などの修行過程を3段階で表した「守破離」という言葉があります。

師の教えを守る「守」、師の教えを土台に応用する「破」、師の教えから離れて自分らしさを確立する「離」という3つのステップの中で、まず「守」の位置づけとして型を示すのです。

型を決めても、授業には教師のその人らしさが出てくるものです。管理職や先輩は若手教師のその人らしさを認め、教育的な意味を見出してアドバイスすべきです。ベテラン教師はそれまで培ってきた経験から、よかれと思ってアドバイスしているのでしょうが、「若手を守ってあげよう」と何でもサポートするのではなく、ときには背中を押し出すような関わり方も必要です。

担任が自分のやり方で進めていくということは、その担任自身が責任を持つことだ、という覚悟が必要です。そうした経験を積み重ねていくことで、若手教師自身の血肉となっていくのです。

学校経営の方針によっては、ベテラン自らが変わっていくことも必要になる場面があるかも知れません。そうした場合には柔軟に変えていく覚悟が必要です。

ベテランも若手も、さらには管理職も、不断に成長し続けていく決意が何より大切です。

菊池先生の最新刊、今までにない提案性を孕んで発売中!

2025年3月22日のリアル対面セミナーの記録動画(有料)を公開中です!

↓2025年3月発売の最新刊

「聞き合う力」「考え合う力」を鍛える授業

好評発売中です!

↓若手が菊池実践を学ぶために最適の単行本

「一人も見捨てない!菊池学級 12か月の言葉かけ」 発売中です!

取材・文/関原美和子

Profile

きくち・しょうぞう。1959年愛媛県生まれ。北九州市の小学校教諭として崩壊した学級を20数年で次々と立て直し、その実践が注目を集める。2012年にはNHK『プロフェッショナル仕事の流儀』に出演、大反響を呼ぶ。教育実践サークル「菊池道場」主宰。『菊池先生の「ことばシャワー」の奇跡 生きる力がつく授業』(講談社)、『一人も見捨てない!菊池学級 12か月の言葉かけ コミュニケーション力を育てる指導ステップ』(小学館)他著書多数。