「あれ?」うまくいかないときこそチャンス!『本当の理解』を引き出す教材&単元展開の工夫|小6「てこのはたらき」「月の形と太陽」【理科の壺】

理科の観察実験は「うまくいくこと」ばかりではありません。人と結果が異なったり、予想通りにならなかったりすることが多いものです。理科ではこのような場面を有効に生かしていくことが大切です。結果の違いや、考え方の違いなどを教師が表出させることで、子どもたちの新たに考え直す機会が生まれます。今回は、6年生の「てこのはたらき」と「月の形と太陽」で、子どもたちの考えの曖昧な点に気づかせる事例を紹介します。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/宇都宮大学共同教育学部附属小学校教諭・津村純

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

その「理解」、本当に理解しているの?

理科の学習の中で、子どもたちは自然の物事に対して様々な「あれ?」「なぜ?」を体験していきます。「あれ?」「なぜ?」から問題を見いだし、予想・仮説を発想し、実験・観察で調べ、結果から考察をし、結論を導く。これが一連の流れであり、問題を解決したとき、子どもたちの中に学びが生まれます。

しかし、教師自身が「子どもたちの中で理解した」と思っている知識は、子どもにとって本当に理解できたといえるのでしょうか?

今回は、学習の終盤において、子どもたちが自分の学習を振り返り、学びをより深いものにしていくための実践事例を2つ紹介します。

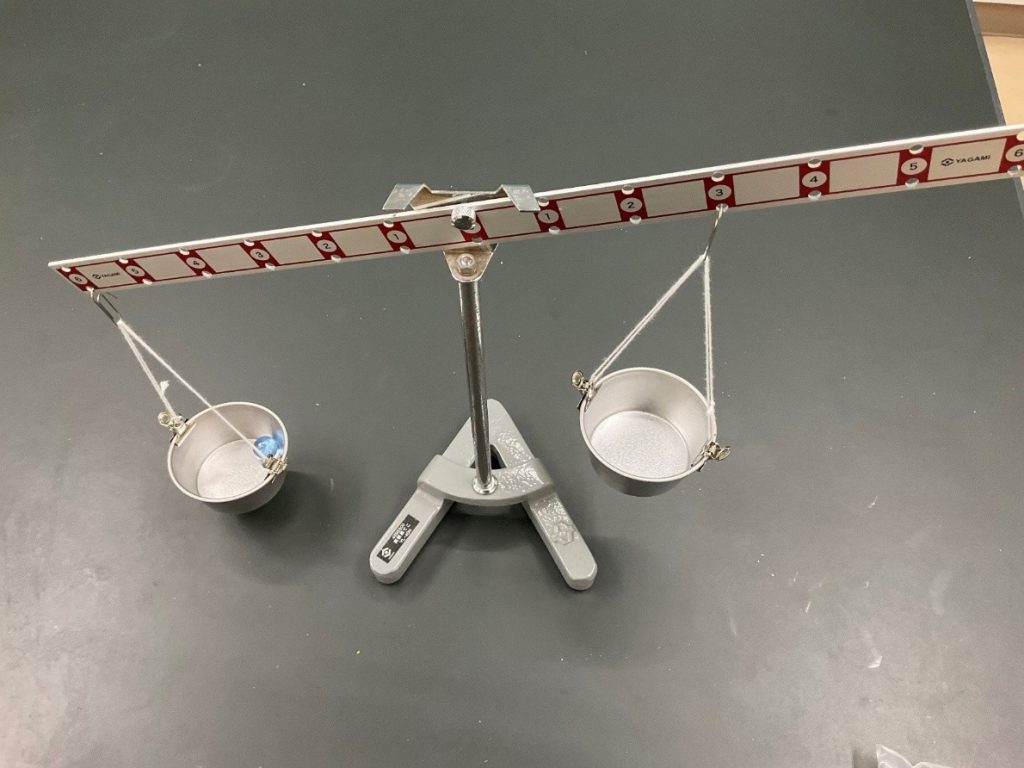

【事例1】てんびんを釣り合わせるには⋯?—6年生「てこのはたらき」—

1つ目は小6『てこのはたらき』の事例です。“実験用てこ”を水平に釣り合わせるきまりを学習した後に、下記のような教材・状況を提示します。

左のうでのきょり6の器にビー玉が1つ入っています。右のうでのきょり3に器がかかっています。左右をつり合わせるには?

子どもたちの多くは「右の器にビー玉を2つ入れればよい」と予想します。(本学の大学生も大多数がこのように予想していました。)しかし、実際に実験してみると2個入れても釣り合いません。

「あれ? 勉強したことと違う」

どうしたら釣り合うのか、またなぜそうなるのか、子どもたちの学びが再び始まります。

「ビー玉を増やしていいか」

「器ももう一つ欲しい」

「重さを量りたい」

それぞれの発想で釣り合わせ、原理を説明する姿が見受けられました。

結論としては、「おもり」というのはビー玉だけを指すのではなく、引っかけているもの(入れ物)の総量であり、それを学習したきまりに当てはめれば釣り合う、という答えをつくり出すことができました。

これは、一般的に使われている実験用てこのおもりにも同じことが言えます。10gというのは、上記の図で言う円形部分だけを指すのではなく、フックの部分も含めて10gなんだ!と子どもたちも気づくことができていました。

(それ故に、壊れがちですが片側のフックが欠けてしまったものなどでは、正しく実験結果が出ないとも言えます)