連載『大村はま先生随聞記』―担当編集者が見た最晩年の横顔― #2 「重ね読み」の心

日本の国語教育のパイオニア、大村はまが亡くなってから20年の時が流れた。小学館の『教育技術』誌記者として3年間大村の担当をした記者が、編集者の目から見たこの稀代の教師の素顔を10回にわたって描き出す連載第2回。

執筆/横山英行 (元編集者・「大村はま記念国語教育の会」常任理事)

目次

教育の肥大化・複雑化

最近、デジタル教科書を正式な教科書と認める国の方針が、明らかになったということだが、生成AIなどデジタル技術が進展する今の世の中、そのこと自体は避けて通れぬだろう。「教科書の在り方はデジタル学習基盤や学習指導要領との関係で考えていくべきもの。紙かデジタルかという話は教科書だけの問題ではない」と文部科学省は述べているが、そこまでは割と常識的なことだろう。

問題は、子どもや教育現場にとって、いわゆるアナログからデジタルへは、いつ頃から、どういう比率で、どういう手順で、どういう関連づけやカリキュラムで有機的に導入し展開していけるか? というところにあり、この点を抜きにしての上記のような発表は、あまり実質的な意味を持たないのではないだろうか?

というのも、人間というのは皆生物だからである。生まれた時は、AIによって作られたAIネイティヴではなく、自然によってつくられた生き物だということである。母の笑顔と会話し、母語によって、それこそ喃語のようなものから情報の乳を受け取り、親和性や慣れや反復を通して脳の基盤をつくり、その後初めて合理的理解や論理的理解、さらにはまた機械的理解というものを習得して、その後初めて加速度的に、いわゆるデジタル的なものまでを「道具」のように使いこなしていく、割と奥手の(大器晩成型の)霊長類の一種だということである。

この生物学的な、あるいは脳科学的な事実や現実を前提にせぬまま軽佻浮薄に、無機的にデジタルへと舵を切っていくことは、また20数年前のゆとり教育論争の時のような、「ゆとり」か、「読み書き計算」か? のような二項対立を生むだけのことになる。いわく、「デジタル指導中心」か、「アナログ指導中心」か? のような。2030年代に向けての学習指導要領の改訂に向けては、未消化なままの上意下達的な発表ではなく、現場の優れた実践者の提案も多く採り入れた、きめ細やかな対話や議論が必要となるだろう。

学習指導要領の改訂の議論が、まるで締め切りありきのように進む中、現場の教員からは「教える内容が多すぎる」として負担軽減を求める声も上がっていると言う。学習指導要領が改訂されるたびに教科書のページ数は増え続けていて、小学校の主要4教科でみると、昨年度は20年前に比べて2.7倍のページ数になっていると言う。また小学校高学年の年間の標準授業時数でみても、2000年代はいわゆる「ゆとり教育」の実施で945コマだったが、現在は1015コマとなり、連日、6時間授業が当たり前になっていると言う。

実際こうした現状を踏まえ、学校の教員や専門家でつくる団体が最近会見を開き、標準授業時数や教える内容を見直し、負担を軽減するよう求めたとも聞く。「子どもにとって学校がつらい場所になっていると感じる。教える内容が多すぎて教員も残業の日々が続いていて、今回の改訂で削減を打ち出してほしい」と訴えた教員もいたという。(NHK WEBの記事『未来の学びは』より)

デジタルか、アナログか? などと言う以前に、この問題もまた存在している。

マンモスの牙やアンモナイトの進化ではないが、生物やその文明というものは、巨大化、肥大化を遂げ、次第に求心力を失って遠心力のみとなり、緩んでばらばらになっていく性質を持つ。こういう例を、我々は地球の生物史や文明史にしばしば見出すが、わが国の学習指導要領にもまたこの傾向が生じてはいないかと以前から心配している。

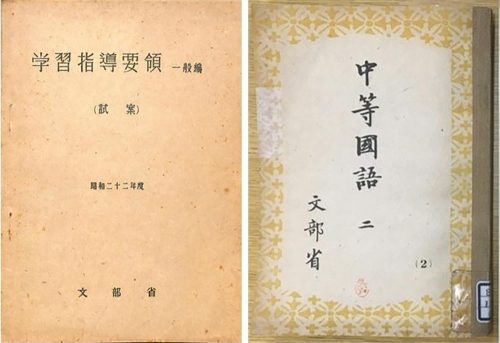

というのも、私は大村はま先生も携わられた昭和22年の戦後最初の学習指導要領というのを見たことがあるが、それは極めて薄い、簡素なものであった。しかもそれは、GHQ、アメリカ教育省の指導ということもあってか、あくまでも民間主導の教育上の一指針ということになっていて、強い拘束力はない手引きのような趣旨のものであったと記憶する。

さらに言えば、A、B、C…と確か三つか四つの教育レベル(例えば、地方部、都市部、教育大学の附属校など)に分けて、要領を書き分けるというような配慮までがなされていたように記憶する。

簡素なものである。実に簡素なものである。しかも必要最少限にして要領を得ている。まさに、学習指導要領の初心とも言うべきものであり、初心忘れるべからず。学習指導要領はいかに遠心するとも常に、この戦後教育の出発時の初心を想起し、そこに照らすべきものと感じている。

(右)昭和26(1951)年発行の「中等国語 二」の教科書。大村先生がほぼ中心となって関わられ、誰もが知るヘッセの『少年の日の思い出』が初めて掲載された。

教育の最小単位としての“重ね読み”

こうした近年の教育の肥大化を思うにつけても、この頃とみに考えることは、教育のエッセンスとは何か? ということだ。「教えるということ」の細胞とは何か? ということだ。

大村先生は、一度にいろんなことを教えようとはされなかった。一つの授業であれもこれも関連づけて、系統づけて多くを記憶させるというような、欲張りなことはされなかった。むしろ、今回はこれを学べばいい、この力が付けば良いというように、授業のねらい、授業のコンセプトをしっかり立ててから授業に臨まれた。

例えば、「読解」と「鑑賞」を一つの授業の中で採り上げるというようなことは好まれず、「(文学作品の)鑑賞の時には、鑑賞に専念して、その作品の良さにじっくりと浸らせてあげたい」ということをおっしゃった。

また、「何かを学習する時には、その学習が脳の働きの中のどの部分を強めるかということを考える」ともおっしゃった。「これとこれは頭の中の使うところは同じだから、今回はこの問題だけに集中させれば良い」というように、ものごとを整理し簡略化し集中化させた。優れた栄養士が栄養のエッセンスを考え、バランスを考えるように。

つまり、合理的、科学的に考えて、必要最少限のところから、いかにして最大の成果を得るかということを常に考えておられたのだと思う。もちろん単なる目前の偏差値アップのような小手先の成果ではない、“人間としての生涯の言葉の力”のことである。

そんな中で、私の心に強く残っているのは、先生の「重ね読み」の実践のことである。

「中学の時には、ほぼどの教科書にも芥川龍之介の『蜘蛛の糸』が載っていますね。その『蜘蛛の糸』の授業の時に、例えばこう言ってから読ませるの。『カンダタはいったい何度、後ろから上ってくる人達に対して、下りろ下りろと叫んだと思う? 糸が切れる前に』。そう言ってまず、『蜘蛛の糸』を読ませるんですね。それから宮澤賢治の『貝の火』を重ね読みさせるんです。『貝の火』では一体何度、主人公のうさぎの子(ホモイ)が悪さをすると、あの宝石が濁って割れると思う?」と、大村先生は私に尋ねた。

「さあ、確か一度ではなかったように思います。」賢治作品が好きでよく読んでいた私も、はっきりとした回数までは覚えていなかった。すると先生は、

「確か七回か八回、悪戯をした後に、初めて“貝の火”が割れるんですね。それでうさぎの子のホモイは泣くんですが、そんな時お父さんのうさぎは、『泣くな、こんなことはどこにもあることだ。それをよくわかったお前は、いちばん幸いだ』というようなことを言うんです。それに比べると『蜘蛛の糸』は、実はたった一回で切れるし、その終わりは割と平然と、何ごともなかったかのように終わります。」

なるほど、そういう風に二つの作品を読んだことはなかった。そう思った私は、芥川の作品と賢治の作品はどちらが先に成立したのか? と思い立ち、興味を持って調べた。私の予想では、芥川が先で、それに対し賢治は一種のオマージュとともに批判精神をもって『貝の火』を書いたのではないか?「仏の慈悲はこんなものではないぞ」くらいの気概をもって。調べてみると、思った通り芥川の作品が先だったので、後日大村先生にご報告した。

「芥川が先でした。しかし、四、五年後に直ぐ『貝の火』は書かれています。賢治は『蜘蛛の糸』を読んで、自分流の『蜘蛛の糸』を書いたのかも知れませんね。」

自分はいつの間にやら、大村先生の単元学習の授業に惹き込まれていたというわけである。

その時に大村先生はおっしゃった。

「“慈悲”というような言葉も、難しい言葉ではあるけど、こういう時に教えると、中学生の胸にもストンと落ちるものよ。一、二度の悪意で糸が切れるのではなく、七回も悪さをして初めて貝の火は壊れる。しかもその後に慰めの言葉まで待っている。」

単純な二つの物語の比べ読みなのである。しかも、手引きというかヒントというか、それは「何度心に悪意を抱いた時、糸が切れたと思う?」というただそれだけの指針なのである。そこからいわば東洋人の心の粋とでも言うべき、“慈悲”というような言葉との最初の出会いにまで導いてしまう。そのことに私は心の中で唸った。

戦後教育の教えあぐねたもの

「引照つき聖書、というのはご存じ? 聖書の本のノドの所に、例えばこのイエスの言葉は別の福音書のどこそこにも出ている、関連の聖句がここにも載っている、という具合に記してあるのね。だから、読む人はそのページを開いて重ね読みするわけです。重ね読みの思いつきの元はあれなんです。私の家にあって、父が毎日開いていた聖書のあれ。」

その言葉で、私はそれが大村先生個人の思いつきではなく、日本だけに限られたものでもなく、西洋にも普遍的な、歴史と広がりある人間の文化なのだということを教えられた。また、宗教というのは、こんな風にしても学べるのだということを思った。それは芥川の仏教説話と賢治の童話の間を往き来しつつ学べる。

仏教のみの言葉と思われていた「慈悲」の見えない汎用としても学べるし、「慈悲」という言葉自身のさらなる深まりのことも学べる。また『聖書』のイエスの言葉一つにしても、それは四つの福音書で様々の表現や解釈がとられており、いわば立体的なイエス像が浮かぶ。そしてこういうことは戦後の日本の教育では、ほとんどと言っていいほど教えてはこなかった。「思想・信教・信条の自由」のようなことを言う割には、教育においては敬して遠ざけて来たところがある。これもあるいは戦争の傷跡だろうか? そうしてそんな所から、戦後にあった複数のカルト宗教の蔓延やそれに対する不感症なども生じてはいないか? 外国の人と正々堂々宗教について語り合える前提なども身についていないのではないか? そんなことまで考えさせられた。

1935年1月 教文館発行。大村先生が「重ね読み」の着想の原点として話されていた。

偉人の「伝記」から自身の「自叙伝」へ

大村先生の「重ね読み」の実践の典型としては、『福翁自伝』の実践が最も有名である。

福翁とは、福沢諭吉翁のことであるが、当時の教科書や読書に用いていた福沢諭吉の伝記というものは、概ね諭吉以外の現代の伝記作者などがまとめた創作伝記であった。しかしこうした創作伝記の特徴としては、(概観的に後付けで書かれたものの常として)いくつかの特徴というか難点があった。事柄の流れや結果が予めわかっているので、重要な局面でも筆が急ぎ、予定調和に陥りがちなのである。

大事な局面が淡々と書かれ、淡々と進むところに実は重要な局面が埋もれてしまう。話を印象的に、感動的にするため、事実とはいささか異なる演出が加わり、時には事実と全く異なる叙述さえ生まれてしまう。対象読者に合わせた簡略化・印象づけのため、リアリティーに充分迫れない。等々である。

大村先生はいち早くこの点に気づき、そうした一般的な創作伝記と、伝記の主人公自身の書いた自伝を「重ね読み」させ、何が異なるのか、何が変わらぬのか、そしてその彼方の何がほんとうの真実なのかを読み取らせた。小学生ならともかく、中学生にはそれくらいの読書力と、ものごとの真実に迫る心を育てなければならないと確信したからだ。

実際、そこから上がる成果が、単に教科書の伝記のみを読んで通過していくだけの国語とはどれ程違うことか、言うも愚かであろう(この実践は、シュリーマンの自伝『古代への情熱』や『アンネの日記』、その他によっても可能である)。

(右)福沢諭吉自身による自叙伝としての『福翁自伝』。

しかし、大村先生の凄さはまさにここからである。

私が今、この過程の最後に位置するのではないかと思えるのは、先生の『私の履歴書』の実践である。当時、日本経済新聞に連載されていた著名人46人の履歴書がまとまって単行本化されたことがあった。先生はそれにいち早く着目して、教材として採り上げる。

著名人の一人一人について、クラスの各人が受け持って読み込み、自分だけの責任において発表するのであるが、この実践の肝は、それぞれの生徒が発表の前にまず自分自身の「履歴書」を書き下ろしてみるというところにあった。履歴書を書いた著名人の心を追体験してみてから発表に臨ませたのである。たかがまだ十数年の人生だとしても、実際に自分自身の履歴を書き下ろすとなると、心には多くのことが去来する。このことを書こうか書くまいかと、様々な葛藤も生まれ、結果書かれずに終わっていく多くのこともある。

「そういう果てしのない題材の選択とダイジェストのはてに、今目の前のこの『私の履歴書』があることを知ってもらいたかったんです。」と大村先生はおっしゃった。

苅谷夏子さんなどは、何と神近市子を担当させられたのだと言う。あの伊藤野枝と大杉栄を争って刃傷沙汰を演じ、戦後は女性初の国会議員の一人になった、履歴に起伏の多い名うての女性闘士を、である。教師として、担当する生徒の力量を充分に評価し、最後までとことん付き合う覚悟がなければ、とても扱いきれない人物である。おそらく大村先生は、ご自身の探究のためにも、この自叙伝・履歴書の単元を立ち上げられたのだと思えてならない。

一つの伝記の「重ね読み」ということだけにとどまらず、大村先生はそこから、生徒達の一人一人が自分という「個」を見つめる言葉の活動へと導いていったのだ。

「重ね読み」の心を継ぐとは?

大村先生が亡くなって十数年も経ってから、大村先生の精神を継承しているある国語の研究会に参加した時のことである。

その研究会で、ある中学校の先生が発表された実践提案は、『桜』の和歌を通した古今の日本人の心の対話がテーマの、実にスケールの大きなものだった。万葉、古今、新古今と日本人が残した桜にまつわる歌数十首を挙げてそれを現代の桜を扱った流行歌と対比し、そこに日本人としての変わらぬ“何か”を見出そうとする、なかなかに意欲的な試みだった。これは大村先生の「重ね読み」の精神を継ぐものかと、一瞬身を乗り出すようにして聴き入ったのである。

ところが、なるほど取材の範囲は広汎、広げた風呂敷は大きいのだが、拡散し分散する一方で、その中心点が見えてこない。共通項を強いて見出そうとはするのだが、何か隔靴掻痒でニュアンスのようなものしか見えてこない。望遠鏡や遠近法は駆使しているのだが、何を観測しようとしているのかの焦点が定まっていないという感じである。

選歌一つを取っても、あまり目にしたことのない歌は数多くある割には、例えばあまりにも有名な西行の「ねがわくは花のもとにて春死なむその如月の望月のころ」がない。「花と日本人」ということを考える上で、いわば一つの“焦点”として欠くことのできない、この歌がないのである。

その時に思い出したのが、大村先生がかつて『貝の火』と『蜘蛛の糸』の重ね読みをされた時におっしゃった「慈悲」という言葉である。それに相当する授業の中心核、いわば指針を示す言葉は何か? そう考えた時、浮かんで来たのは「無常」という言葉である。

「ねがわくは花のもとにて春死なむその如月の望月のころ」……この歌は、花を見る日本人の心の底流に今も流れている「無常」ということを踏まえつつ、その「克服」としての西行の生き様、死に様、そして美学までをも示しているのではないか。だからそんな沢山の歌を挙げずとも、この歌と現代の流行歌を対比させるくらいに絞り込んでも、この際「無常」という言葉の広がりが中学生の胸にストンと落ちればそれでいいのではないか。そう思ったことがあった。

ある作品とある作品を重ね読む際のその「焦点」「中心核」を、教師は予めしっかりと見極めておかねばならない。それは指導者としての最低の責任である。また「伝記」などの重ね読みについては、まず伝記の創作性ということを認識すること。その上で、主人公自身による「自伝」「自叙伝」のみが真実というのではなく、創作されたフィクション的な伝記の中にも“言葉の真実”というものはあるということを押さえ、言わば双方向から真実に迫っていく読書を教えるということ。そして何よりも、そこに「もし自分が自分の自叙伝を書くとしたら」という視座を与え、中学生のうちにほのかにでも、自分自身の人生の俯瞰あるいは予感のような“読み”を与えて、それを自分事としての臨場感やリアリティー、切迫性の中で体験させていくということが重要なのではないか。

“違いがわかる”ということから

赤ちゃんはお母さんと叔母さんの違いがわかる。叔母さんが近くに来てどんなに微笑みあやしてもむずかり続ける赤ちゃんも、お母さんが近くに来ると、もうそれだけでピタリと泣きやむ。乳を与えてくれる母だということがわかるからだ。

昔「違いがわかる男」という珈琲のCMが流行ったことがあったが、人間の赤ちゃんは赤ちゃんのうちからもう「違いがわかる男」であり「違いがわかる女」なのである。右目と左目で立体的にものをつかむということの中に、もうそれは仕組まれているのであろうか。あるいはさらに、右脳と左脳で思考するということ自体の中に内在している本能なのであろうか? その微かな気づき、小さな違いから、大きな気づきや成長に至る種子が、大村先生の「重ね読み」には豊かに播かれていたように思う。

ある参観日の授業の後に、生徒達が大村先生の教卓の周りに駆け寄り聞いたと言う。

「ねえねえ、先生、うちのお母さんどれだったかわかる?」「わかるわよ。だって声と話し方があなたにソックリですもん。」大村先生がそう言って微笑むと、その真っ先に聞いた生徒はなんとも嬉しそうな、しかし少し照れくさそうな笑みを浮かべてみんなの中に紛れていったと言う。

そういう「違い」や「同じ」を、大村先生は大切にされていた。

「一生懸命になって教えていると、子どもは教師の声に似てくるものよ」そんなことをおっしゃったこともある。「子どもは教師の幅で出て来るものよ」そういう言い方をされたこともある。まさにプロの教師というもののもつ全責任を抱え込むような、無数の“教え子”を持つ教育の母のような矜持。

子どもの今朝の顔色や声の調子のような、小さな違い、微かな違いに敏感であることから大村先生の“教えるということ”は始まっている。

この「重ね読み」の実践のみならず大村先生は次のような地道な言語指導もされた。それは言葉の分類についての単元であるが、二つの言葉のカードを並べて、同じ種類の言葉だと思えば重ね、別の種類だと思えば脇に置く、といういとも単純な作業によって始まり、分類の後にはその分類の観点や評価を発表するというものだ。まさに学びということの原点にある「比較」と「評価」に限定された単元であり、「重ね読み」にでも何にでも通じていく「学び」ということの最小単位。本論の最初の方にも述べた「教育の細胞」のような営みである。

多くを見せず、多くを語らず、ただ二つのものを“比べる”ということは、教育のみならず芸術などにも見られることである。一双の屏風や二楽章だけのソナタなど、ただ対比だけから多くを感じ味わうことは、“学ぶということ”“教えるということ”の根にある形ではないかと振り返る。

日本は俳句の国だ。別に浩瀚な小説や学習指導要領は無くとも、時には十七文字でも本質を言い当てられる言語文化を持つ。そのたび毎に拡大され、“新発売”される厚化粧のメソッドや指導の要領をセーブし、むしろ教育の細胞、教育の種子を播くことに専念したい。

そして、教えるということの初心とともに、それを豊かに育てる手順を研究することが、今こそ求められている要領だと思えてならない。

<著者プロフィール>

よこやま・ひでゆき。1954(昭和29)年、金沢生まれ。

札幌南高等学校を経て上智大学文学部哲学科に学ぶ。

小学館編集者時代は、『週刊少年サンデー』や『月刊コロコロコミック』の漫画誌、『小学一年生』『小学三年生』の学年誌、『中学教育』『小六教育技術』の教育誌に在籍。2003年から2005年まで『中学教育』の編集長時代に、大村はま先生の担当を務めた。

現在は「大村はま記念国語教育の会」常任理事。「NPO日本教育再興連盟」顧問。

大村はま先生の貴重な講演動画!「忘れ得ぬことば」大村はま先生 白寿記念講演会 5つのことばがつむぎ出す、国語教育の源泉【FAJE教育ビデオライブラリー】〈有料動画約60分〉がこちらでご覧いただけます。