よくわかる教育委員会〜指導主事の仕事を中心に|第11回 学校訪問・視察のポイント

教育委員会の指導主事は、庁舎にいるだけでは学校の状況を把握できません。当然のことながら、学校現場の十分な把握なくして、学校に対する適切な指導ができるはずもなく、必然的に指導主事の力量そのものも高まりません。それは、「事象を見る目」「人を見る目」が養われないからです。「百聞は一見に如かず」「現場百遍」などと言われるように、しっかりと自分の目で学校現場を見て、何が行われているのかを把握しておく必要があります。

西村健吾(にしむら・けんご)

1973年鳥取県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業後、鳥取県の公立小学校および教育委員会で勤務。「マメで、四角く、やわらかく、面白い…豆腐のような教師になろう!」を生涯のテーマにしている。学校教育に関わる書籍を多数執筆。近著は『学校リーダーの人材育成術』(明治図書)。現在、米子市立福生東小学校長。本コラムは、10年間の教育委員会事務局勤務の経験を元に執筆している。

目次

学校計画訪問のポイント

教育委員会の最大の学校訪問行事として、「学校計画訪問」があります。これは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第21条(教育委員会の職務権限)、第48条(文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言及び援助)等を法的根拠とし、指導主事等が各学校の教育課程、学習指導、その他教育活動全般に関する専門的事項について指導・助言を行い、教職員の資質の向上を図り、学校教育の充実を図ることを目的として実施するものです。以下にその法律の条文を引用します。

第21条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。

三 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

五 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

第48 条 地方自治法第245 条の4 第1 項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。

2 前項の指導、助言又は援助を例示すると、おおむね次のとおりである。

二 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導、教科書その他の教材の取扱いその他学校運営に関し指導及び助言を与えること。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

また、訪問にあたっては、指導主事等を中心に、次のことについて指導・助言及び研究協議等を行うこととされています。

以下、学校計画訪問でのポイントを列挙します。

- 教育課程の編成・実施・評価等にかかわる事項

- 各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等の指導にかかわる事項

- 教育相談、生徒指導、教育指導上の諸課題

- 教育指導にかかわる諸表簿(年間指導計画、指導要録等)の記入上の諸課題

- その他学校運営全般にかかわる諸課題

学校訪問で何を見るか

人を見る

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第21条三にあるとおり、教育委員会には学校の職員の任免その他の人事に関することを管理し、 執行する権限が与えられています。そうした権限があるということは、 しっかりと教職員を観察し、 認識しておく必要があるということです。このことは、いずれやって来る年度末の人事異動作業を進める上で重要になってきます。

ですから訪問の際は、まず教職員一人一人の「名前」と「顔」と「履歴」を一致させておくことが大切です。こうした前提がないままで教職員を「見る」ことはできません。

そのためには、(名簿の持ち出しが禁じられていないことを前提として)訪問の際に教職員名簿を持参する、あるいは、前もって、自治体の人事異動方針に則った異動対象者(新採3年・7年経過者)をチェックしておくとよいでしょう。言うまでもなく、こうした作業全般を通して、個人情報流出には最大限の注意を払う必要があります。

授業を見る

授業を見ることは「人を見る」こととも連動します。その人がどのような授業を行っているか「発問」「板書」「間」「机間指導」…等々、様々な視点で授業を見ることが大切です。張り付きで見る日程を除き、5〜10 分程度の短時間でその人の授業力を見抜かなければなりません。

あらかじめ授業を見る視点(国が示していること・県が示していること・市が求めていること・学校として取り組んでいること…等)を整理しておくとよいでしょう。

学級を見る

学級の雰囲気を見ることも、学校訪問の大きな目的の一つです。「教師と子どもとの関係性」「子ども同士の関係性」「教室全体を包む空気・学級風土」「掲示物等を通じた学級の手入れ状況」…等々、こちらも見る視点は様々です。

目が肥えてくると、教室に入った瞬間、いや教室に入る前から、その学級の様子が分かります。掲示物一つとっても、その人の子どもたちに対する日頃の姿勢や指導力が分かるのです。以下に、いくつか例示します。

習字作品の掲示

小学校で習字作品の掲示は、定番中の定番です。同時に、忙しいときや他に掲示するものがないときの、(言葉は悪いですが)あり合わせの定番でもあります。ともすれば、無目的に掲示しがちになり、裏を返せば、習字作品の掲示ほど教師の姿勢や指導力を如実に表すものはないとも言えます。

「始筆」「終筆」がきちんと指導されているかどうかは、子どもたちの作品群をひと目見れば一目瞭然。子どもたちが一生懸命書いている間に、その教師はしっかり机間指導していたのか、あるいは教師用机でテストの丸付けをしていたのか想像できます。要するに、掲示された作品群は、その教師の姿勢や指導力を反映しているのです。こうした視点を持てば、指導の場を直に見なくても容易にその教室(教師、学習状況、子どもの様子)を把握することができます。

アナログかデジタルか

あくまで主観ですが、「掲示物がアナログかデジタルか」にも教師の姿勢や教室の状況が表れると思っています。決してデジタルが悪いと言っているわけではありません。掲示物全てをアナログにする必要もありません。それでも、指導力のある教師、子どもたちとともに学級をうまく創り上げている教師の教室は、要所要所にアナログの掲示物がある、というのが私の確信めいた実感です。(もちろん、デジタルのみの掲示物の教室にもそうした先生方はたくさんいらっしゃいますが…。)

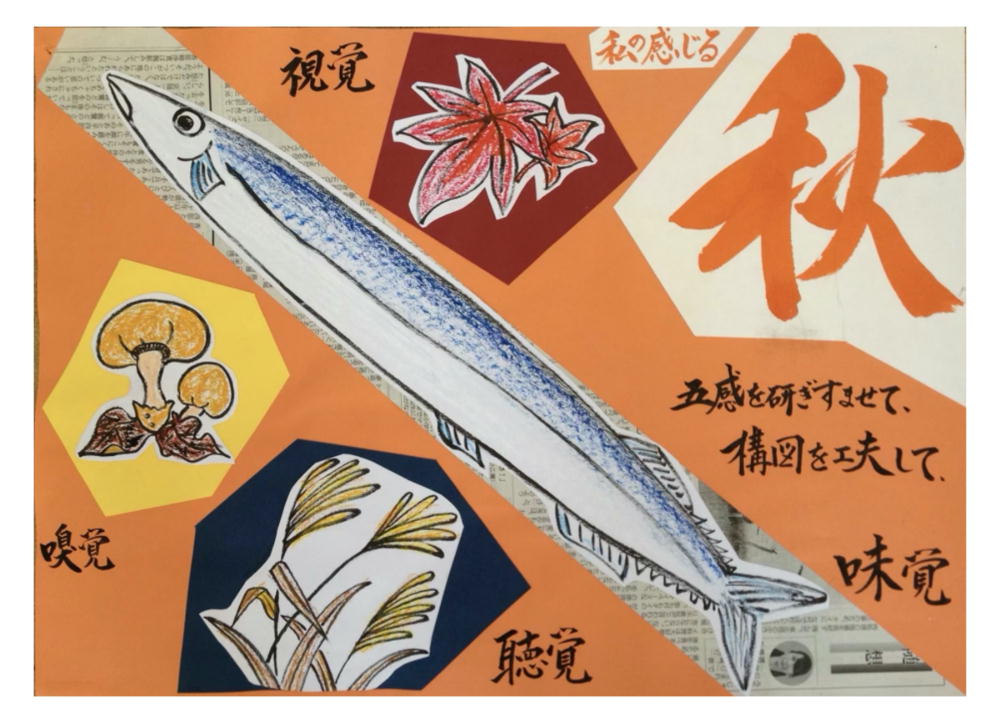

下の写真は、ある教室の作品を紹介する掲示物です。教師が手書きしていることで、子どもたちにより伝わる掲示になっているのではないでしょうか。教室や教師を見る一つの視点として、心に留めておくとよいでしょう。

掲示物とコメント

子どもたちの作品に書かれた教師の朱書きのコメントも、その教師の力量を推し量る一つの指標となり得ます。例えば、ある教室で、子どもの間違いを教師が赤字のコメントで訂正したまま貼ってある掲示物を見たことがありました。「間違ったまま掲示してはならない」という教師の意識が働いているのでしょう。しかし、その作品を創った子の気持ちはどうなるでしょう。また、ある教室では、教師の朱書きのコメントが、いかにも形式的であり、子どもの心やがんばって観察した取組に寄り添ったものではない掲示物を見たこともありました。

ちなみに、優れた教師のコメントは、「わたしはこう思いますよ」というメッセージとともに、「あなたはここを頑張ったのですね」というメッセージが添えられている場合が多い、そんな感覚もあります。いずれにせよ、習字の掲示と同様、コメントを書くこと自体を目的化してはいけません。あまり目くじらを立てる必要はありませんが、こうしたことを見抜く目を、指導主事として持っておくことが肝要です。

学校を見る

指導主事として最も注目すべきは、校長の学校経営方針です。校長の学校経営の説明の際に下記のような視点を持ってしっかりと善し悪しを見抜く必要があります。

- 明確なエビデンス(数値・データ)に基づいた学校課題の把握ができているか

- 短期視点のみならず、中・長期視点(経年分析)での学校課題の把握ができているか

- 課題に基づいた学校経営方針は明確か

- 学校経営方針に基づいた方策に具体性はあるか

- 学校経営方針が、各学年の取組にきちんと反映されているか、各学年ごとにばらつきや齟齬はないか

- 学校経営方針の説明に分かりやすさや説得力はあるか

このほか、帳簿が適正に処理されているかという点も、教頭を筆頭とする学校力(事務処理機能・チェック機能)を図る指標です。不適切な処理は、コンプライアンス上の大きな問題に発展する場合もあります。複数の厳しい目でチェックしなければなりません。

さらに、学校内外の環境整備がきちんとなされているかを見ることも大切です。「安全面」や「衛生面」は言うに及ばず、「機能面」や「整備面」にも着目するとよいでしょう。