データを集めて最後の判断をするのは人間である教師【次期学習指導要領「改訂への道」#26】

前回は、教育課程企画特別部会(以下、特別部会)の委員である、山本朝彦教授(横浜国立大学教職大学院・同大学附属横浜小学校校長)に、授業時数や教科における探究、教科書のあり方などについてお話を伺いました。

最終回となる今回は、教師という仕事の意義やこれからの学び、そして若い教師や教職を目指す若者へのメッセージを伺いました。

目次

人間を夢中にさせるのは人間にしかできない

現在、特別部会では、次期学習指導要領の方向性について議論をしていますが、ふり返ってみれば、教育はいつも振り子のように揺り戻しの連続です。

情報に関しても、私自身はアナログ世代で、「国語の教科書は行間を読むのだ」ということを教わってきましたし、ICT機器の活用も人に聞きながらやっと使っています。ただ、今の若い世代は、情報ツールを使いこなすのが速いし、見ている世界が日本だけではありません。これまでは教育も、国の中、もっと言えば自治体の中だけを見ている傾向が強かったわけですが、今の人たちの情報の速さ、広さはそこに留まりません。

ただし、これから10年、20年先には、また揺り戻しがあって、次から次に大量の情報が流れていくようなものではなく、じっくり1つのことに留まり、「1つの言葉だけを1日考えるような学びも必要だ」と言われるときが来るかもしれません。私はどちらか一方ではなく、その両方のバランスが必要だろうと思います。

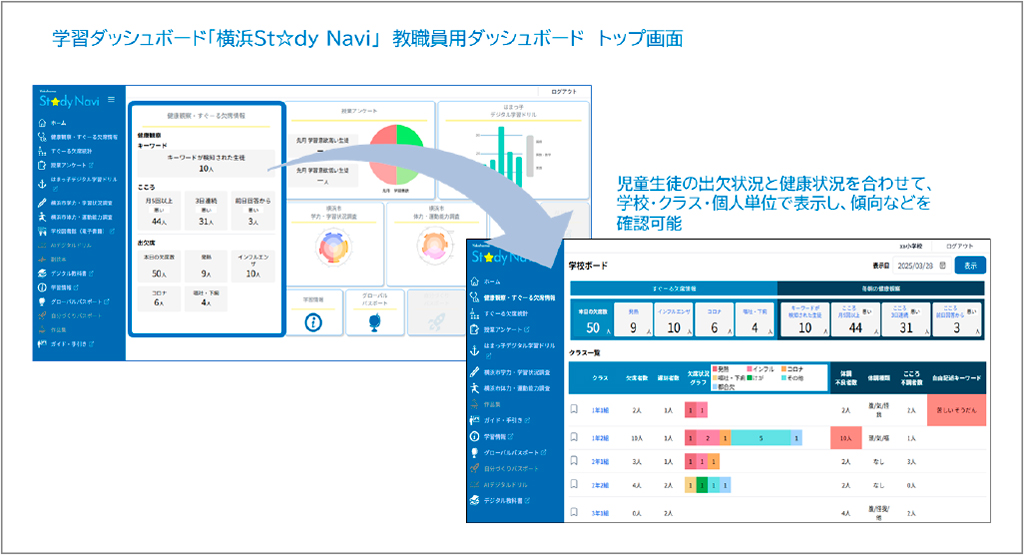

先に情報機器の活用にも触れましたが、それが広がって情報の量が満たされた後では、質の話になるのだろうと思います。その質の話になったときに、「なんでもかんでもデータ判断でよいのか」とか「そもそもデータは信頼できるのか」という話になるのでしょう。私見になりますが、あくまでもデータは人間が経験と勘でやっていたものを補完するものであって、最後に判断するのは人間だということになるのだと思います(資料参照)。

【資料】横浜市スタディナビ

医療などはその典型で、多様な検査をして大量のデータを集めながら、最後に判断するのは人である医者です。それは教育も同様で、データを集めて最後の判断をするのは人間である教師だと思っています。

ただ、現段階では、そのデータさえないという状況で、すべてが経験と勘ということになっているため、若い教師が一人前になる前に孤立したり苦しくなったりするという現状があるように思います。それを補完するものとして、子供の心の状況や学びの履歴を示すデータがあれば、若手の教師も助かるでしょう。

これから先、AIなどがもっと様々な分野で活躍するようになったときには、教師はますます人としての資質が問われそうです。現在(6月中の取材時)、附属小学校にはたくさんの教育実習生が来ているのですが、実習生に話しているのは、「教師は何かを教えるという前に、自身の態度や姿、振る舞いや言葉が子供を評価していることになるし、子供に対して大きな影響を与えているんだよ」ということです。まさに、「教師は子供にとって最大の教育環境」なのです。

AIは教師をやることが可能なのでしょうか? 人間を夢中にさせるとか、本気にさせることは、AIが担える情報の量や質とは別の次元にあって、人間でなければできないものだと思いたいです。特に、私が初等教育に関わってきたこともあるかもしれませんが、将来、社会で活躍するための熱量や態度、人としての成長は、人間(教師)が子どもと対峙しながら、認め合い、日々立ち止まったり、想像したり、人と協力したりして、壁を乗り越えていく経験をすることが必要だし、そのために効率的・理論的だけはない選択ができる人を育ててほしいと願います。

「探究」はこれからの学びの核になる

また、先にお話しした「1つの言葉だけを1日かけて考える」ような学びにつながることですが、私は何か現象に出合ったときに、「えっ?」と立ち止まる。「そもそもこれって何だろう?」と深く考える。その立ち止まりと思考こそが学びなのだと思っています。

立ち止まりがないと、試行錯誤する場面も想像力を発揮する場面もありません。それでは、想像力も思考力もなかなか育たないのではないでしょうか。

これだけ情報があふれている時代に、何が必要かと言えば、立ち止まらせたり、考えさせたりするような壁にぶつかる経験です。しかし教科書は、子供が1人で読んでも学べるように作ってあるため、読んでいると内容がどんどんスムーズに進んでいってしまうので、立ち止まったり、深く考えたりする余白がない傾向にあります。

ですから、前回も触れた通り、文章の説明は少なくして、動画や教材といった考える素材が集約されているほうがよいのではないかと思います。そうであれば、教科でも、子供たちが想像力を発揮する場面がつくれるだろうと思います。今後、もしすべての学びで探究的な活動を取り入れていくのだとすれば、教科の構造も考えた上で、教科書のあり方も考えていくことが必要でしょう。

その点、総合的な学習の時間の探究は教科書も何もないので、子供たちはフラットに壁にぶつかり、そこで悩みながら、どうやって壁を乗り越えていこうかと考えていきます。その意味でも、「探究」はこれからの学びの核になるでしょう。

子供たちは学びの中で本気になると、どんどん教師の想定を超えていきます。その姿を見ることこそ、教師という仕事の醍醐味ではないでしょうか。