子供の実態が学校ごとに違うので、全国一律はむずかしい 【次期学習指導要領「改訂への道」#17】

前回から、現場の代表として教育課程企画特別部会で学習指導要領改訂の方向性についての審議に参加している、松原修委員(東京都武蔵野市立第二小学校校長)のお話を紹介しています。2回目となる今回は、デジタル活用や裁量の拡大といった審議内容についてのお考えを伺っていきます。

目次

学習指導要領にデジタル教科書・教材へのアクセスがより円滑になるコード付けがなされると、現場にとっても有効

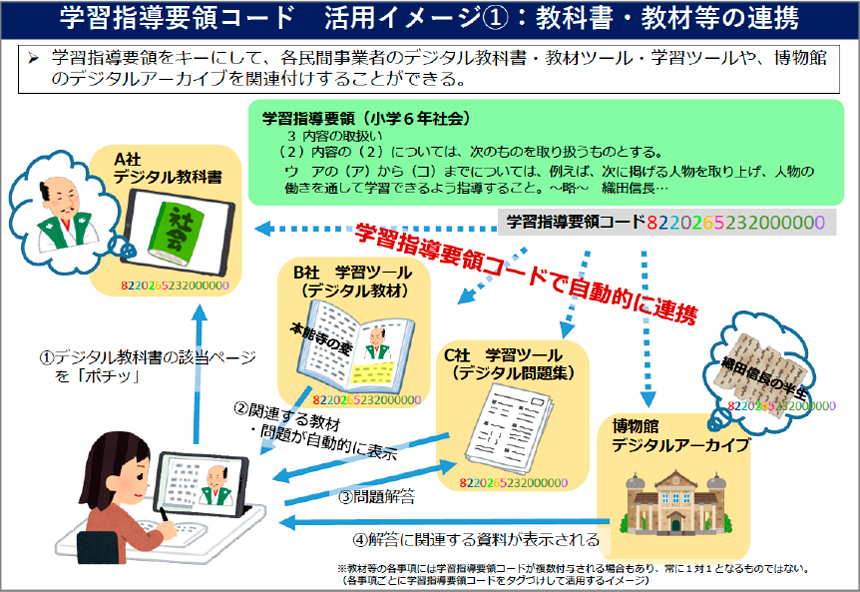

先日の会議で、堀田龍也先生(東京学芸大学教職大学院教授)のご提案にもあったように、学習指導要領にコード付けがなされ、教科書や教材まで整理するという考え方は現場にとっても有効な取組だと思います(資料参照)。

【資料】学習指導要領コード活用のイメージ

例えば、指導案を作るときに、我々が若い頃なら、まず学習指導要領を読み、分数なら分数の本を1冊買ってきて端から端まで読んで、「分数ってそういうものなんだ」と理解してから、「自分が授業でやりたい内容と同じ事例はないけれど、今回は目の前の児童の実態に合わせて、こういう指導案を作ってみよう」というように取り組みました。

それが現代ならば、「小学校 分数 指導案」とネットで検索すると、たくさんの事例が瞬時に出てきます。それを参考にして指導案を作ることが可能になりました。しかし、検索したものには多様なものが混在しており、本当に自分のやりたい授業に合致したものかどうか見きわめる必要があります。教科書会社も違うかもしれませんし、現行学習指導要領以前に作られたものかもしれません。それが分からないまま見ていたのでは、的確に参考事例を選ぶことはむずかしいでしょう。

学習指導要領の各内容にはすでにコードが付けられているということですが、デジタル教科書・教材へのアクセスがより円滑になり、解説や各教科書教材、関連教材やドリルなどにも紐付けされるようになれば、個人の教材研究が楽になるだけでなく、教員同士の資料の参照が格段にしやすくなります。例えば、自治体のクラウドにコードごとに整理していけば、必要に応じて同じコードの実践を集め、参考にすることも容易になります。

ただ、同会議の中でも発言したのですが、学習指導要領の各内容とコードが1対1対応であればよいのですが、もし1対複数とか、複数対1とか、複数対複数になってしまうと、かえって複雑で使いにくいものになる可能性もあります。それはコードの設計にもよると思います。

会議での堀田先生のお話では、少し先を見据えた上での取組のようですので、実際に活用しながら、「こうしたほうがよい」という現場の声を生かして、改善を図っていくことになるのではないかと思います。現行の学習指導要領にすでにコードが付けられているということについては、私は十分に認識していませんでしたが、実際にそのような整理がなされるならば、今後、特に経験の浅い教員がよりよい授業づくりを行っていく上で、強力な助けになるだろうと思います。