次の学習指導要領で大事なことは系統性で通すということ 【次期学習指導要領「改訂への道」#15】

この連載では、学校教育だけでなく幼児教育の専門家でもあり、教育課程企画特別部会の主査代理を務めると共に、教員養成部会の部会長として教員養成の議論にも携わる学習院大学の秋田喜代美教授に、学習指導要領改訂の議論についてお話を伺っています。

最終回となる今回は、次期学習指導要領がめざすものと、その方向性を踏まえ、今からでも小中学校の先生に取り組んでほしいことについて伺っていきます。

目次

学習指導要領がめざすのは、独力で学んでいけるような「学び方を学ぶ」こと

最終的に、学習指導要領がめざすのは、すべての子供たちが「学ぶことがおもしろい」と思え、人と協働しながら独力で学んでいけるような「学び方を学ぶ」ことだと思います。今は、学校で教えたことがそのまま通用する時代ではありません。そのときに、新しいものをどう身に付ければよいかを1人でも考えられることが大切です。

例えば英語を学ぶことで、他の外国に行って違う外国語を学ぶにはどうやったらよいか分かっているということが、これからの時代を生きる上で大切です。もちろん英語そのものを深く学ぶことが大切で、だから英語を通して学び方を学ぶことができます。それは外国語に限った話ではなく、分からないことがあったときに、どのような手立てを打てば、自分はその分からないことが分かるようになるのか、各教科を深く学ぶことを通して、多様な教科を通して学び方も学んでいることが大切です。

加えて、この国が大切にしてきた、それぞれの教科の内容の本質や文化といった、教養や知識は身に付けてほしいと思います。それは、小さな個別の知識ではなく、もっと大事な概念をつかんでほしいわけで、それは世界中どこの国でもその方向でカリキュラム改革が進んでいます。

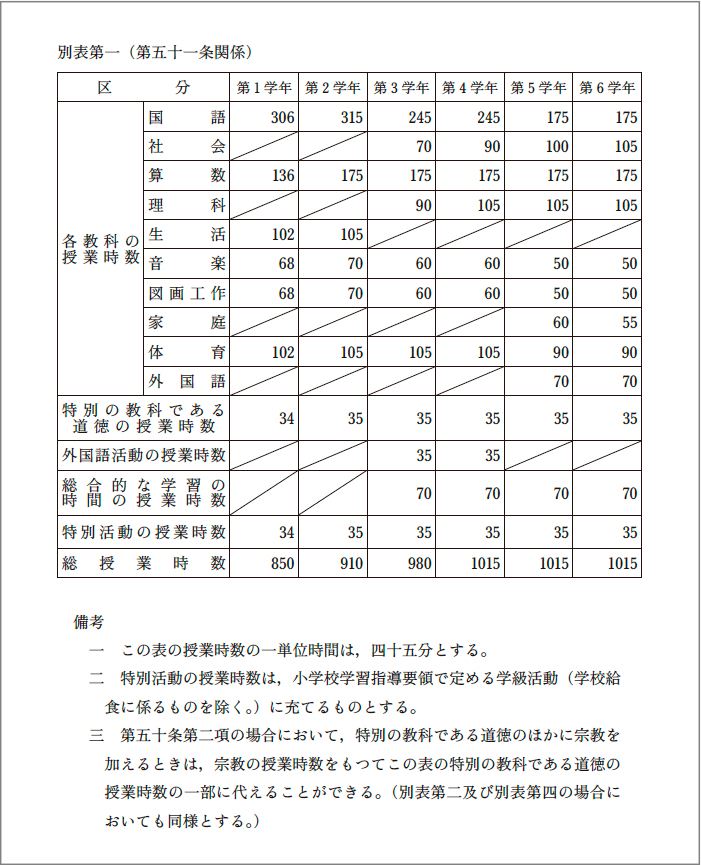

教科の内容等について、例えば時数等がどれだけ学校裁量で行えるのかということについては、まだ今後の議論によるところがあります。ある研究開発学校では、他教科との合科を行うことで、時数に余裕を生み出しています。

実際に、作文をするときに国語で作文の書き方を教えることは必要だと思いますが、書きたいことは他の学習を通した経験を書いたほうがおもしろいかもしれないし、読むことにしても他の学習を通して必要があって読んだほうが理解が深まるかもしれません。あるいは、情報活用能力についても、特定の教科で教えないのだとすれば、どこかの教科等の時間に組み込むことが必要と考えられます。

そのようなことについて、教科を超えて考えられるような裁量権が学校にあるとよいでしょう。編成の在り方について、どこまで柔軟な形にするのか、ある程度は国が「こういう方向性にしますよ」と示すのかは、今後の議論によるところだと思います。ただし、最初にも少しお話しした通り、別表表記については示し方を変えていくことになるのではないでしょうか。

現在までの議論では、45分×週数の時間を保障することは大事だということであって、「1単位時間を45分でやるように」と言っているように見えてしまう別表の書き方については、変えていくことが望ましいと私は考えています(資料参照)。

標準授業時数の問題と共にそれがどのような具体の形になるのかは、現時点では分かりません。しかし、教育課程企画特別部会で議論したことが、教科の部会などで議論されて、方向性の一貫性が深く理解され保たれるように、専門部会で決めた検討内容を再度、教育課程企画特別部会などで再検討する、特別部会と一緒に共有するようにしてほしいと、私はあくまでも個人としては言っているところです。

いずれにしても、次の学習指導要領で大事なことは子供の学びの視点から見て校種間を通して系統性で通し、「主体的・対話的で深い学び」を貫くことだと思います。ただ、それに入り切らない現代的な課題や内容はいろいろあります。そのため新教科を立てる国もあれば、従来の教科の中に複雑な現代的課題を学習内容に入れたり横断的に行ったりする国もあると思います。おそらく日本は後者であって、新たに教科を再編成することはないと思います。

授業時数は増やさない方向で議論をしており、求められるのは学びの質の向上です。そのためには教師に研究をしてもらうことが必要になり、日本の授業研究のよい伝統を生かしてもらう必要があります。その授業研究については、教員養成や採用後の研修の中でどう学んでもらうのかを、同時に教員養成部会で両輪になって、議論しているところです。

【資料】学習指導要領、別表第一