【連載】令和型不登校の子どもたちに寄り添う トライアングル・アプローチ ♯8 GW明けの不登校を予防するには?

近年の子どもたちと昭和型学校システムとのミスマッチを要因とした令和型不登校への対応を、三角形を組み合わせた模式図を用いて解説、提案する好評連載。今回も架空事例を基に、具体的なアプローチについてアドバイスします。今回のテーマは、「GW明けの不登校を予防する4月の対応」です。

執筆/千葉孝司(元・北海道公立中学校教諭)

目次

今回の事例

新学年のスタートが切られました。春は気持ちも高まる時期、不登校が心配される子どもも4月には頑張って登校することもあります。でも次第に息切れして、連休明けにパッタリということもよくあります。ペース配分を考えながら上手にスタートを切ることが大切です。

今回は、担任の先生からの、厳しすぎる学年の雰囲気からGW明けの不登校が心配という相談(架空事例)に答えます。

私は中学1年生の担任です。学年主任をしています。毎年のように、GWの連休明けの不登校が学年に出ます。最初が肝心ということで、学級・学年を引き締めようとする風潮もあり、子どもの表情にだんだん疲れが見えるのが気になります。そのせいか、休み明けに登校をしぶるケースが多くあります。

そういった子に対して「自己責任だ」と捉える雰囲気があるのも気になります。連休がなければとも思うのですが、4月のうちに予防のために出来ることはありますか。 (40代 女性Y 中学校教諭)

不登校の子は選んでいるのではなく、追い込まれている

不登校の子どもに対する「自己責任」という視線。それを感じさせる職員室の雰囲気は、全国にまだ多くあるのではないでしょうか。

自分で行かないことを決めているんだから、どうしようもない。

この考えから生まれるのは諦めや放置です。一見似たような振る舞いに見えても、本人を信頼して見守ることとは正反対です。この諦めからは、「痛い目に合わなければ分からないだろう」という考えが生まれます。知らず知らずのうちに、子どもの幸せを願う気持ちから遠ざかるかもしれません。

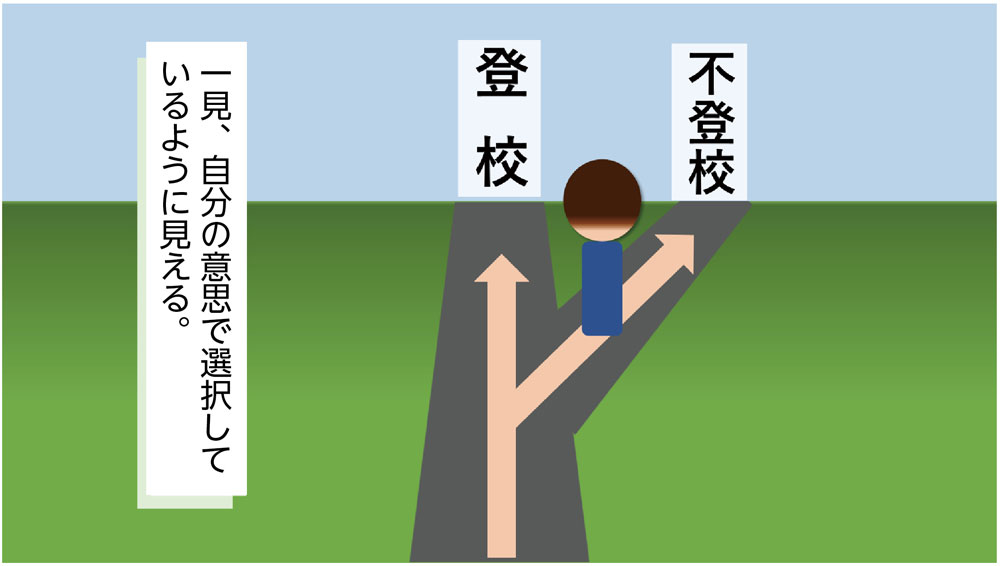

そう思うのは「本人がそれを選んでいる」と考えてしまうからです。確かに不登校の子どもは誰かに学校に来ることを禁止されているわけではありません。むしろ促しても登校しないのですから、それは一見、自分の意思で選択しているように見えます。

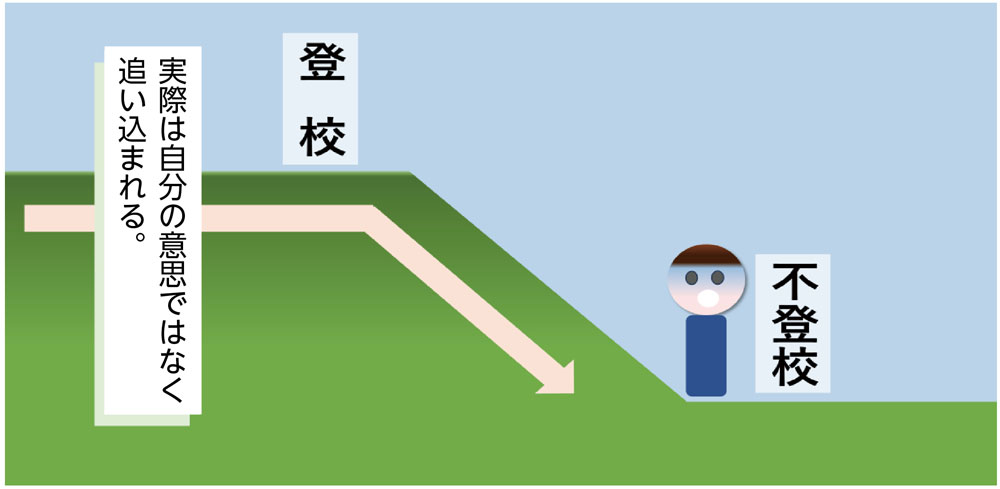

しかし、実際には毎日の登校を重ねているうちに、徐々に不登校という状態に追い込まれているというのが現実です。

では、何が子どもを追い込んでいるのでしょう。

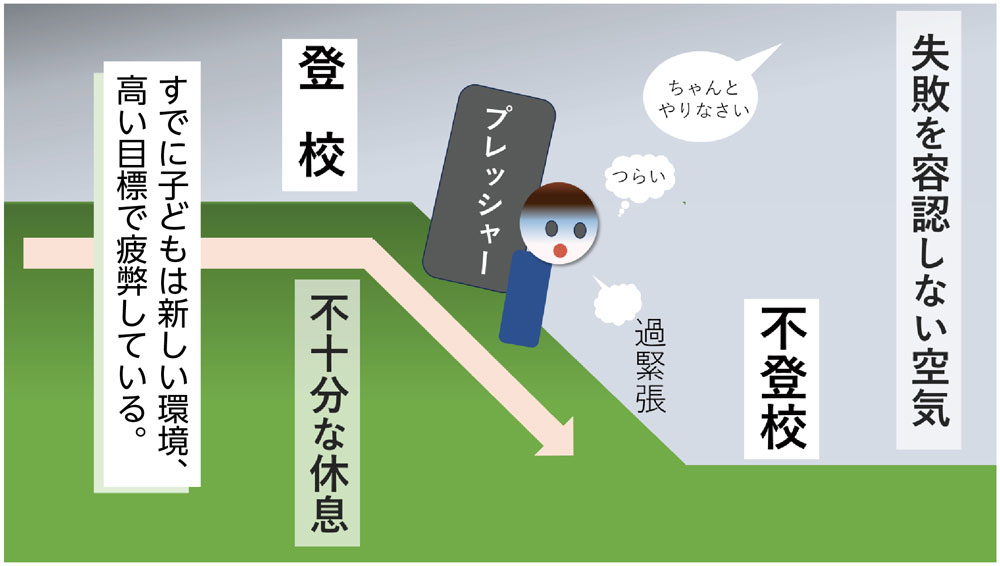

4月の子どもたちは、新しい学年が始まることで、希望ややる気がアップします。そこで、つい高い目標を持ちがちです。これは教師が「今年は学級通信を毎週書こう」などとこれまでにない目標を立てるのと同じことです。さらに、慣れない環境は、見通しの持ちにくさややることの多さなどから、それだけで心の疲れを招きます。プラスマイナスで考えると、新年度のやる気というプラスはあるものの、マイナスが先行する子どももいるはずです。

そこに教師は「最初が肝心」という思いから強いプレッシャーをかけることが多くあります。

失敗を容認しない空気、不十分な休息。これでは子どもは過緊張状態になり、消耗していくのは明らかです。

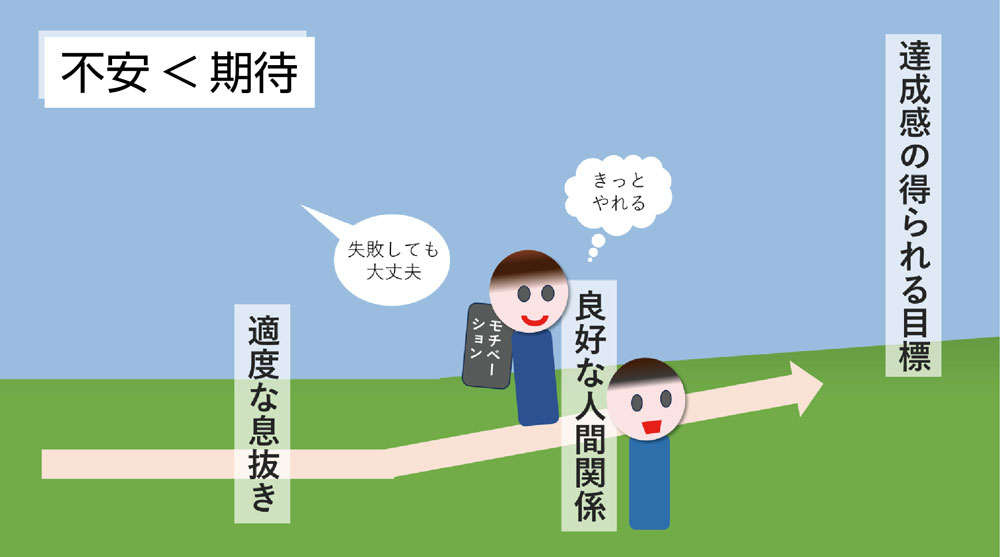

この消耗状態を防ぎ、不安よりも期待感、楽しみが多い状態にするためには次の3つが大切です。

達成感を得られる目標

良好な人間関係

適度な息抜き

これらが4月の息切れを防ぎます。

不登校から生まれる教師の不安

新年度、子どもにプレッシャーをかけてしまうとき、教師も自身にプレッシャーをかけていないでしょうか。手を抜くことは難しくても、肩の力を抜くことを心がける必要があります。教師がいっぱいいっぱいの状況では、不登校の子どもに上手にかかわることが難しくなります。

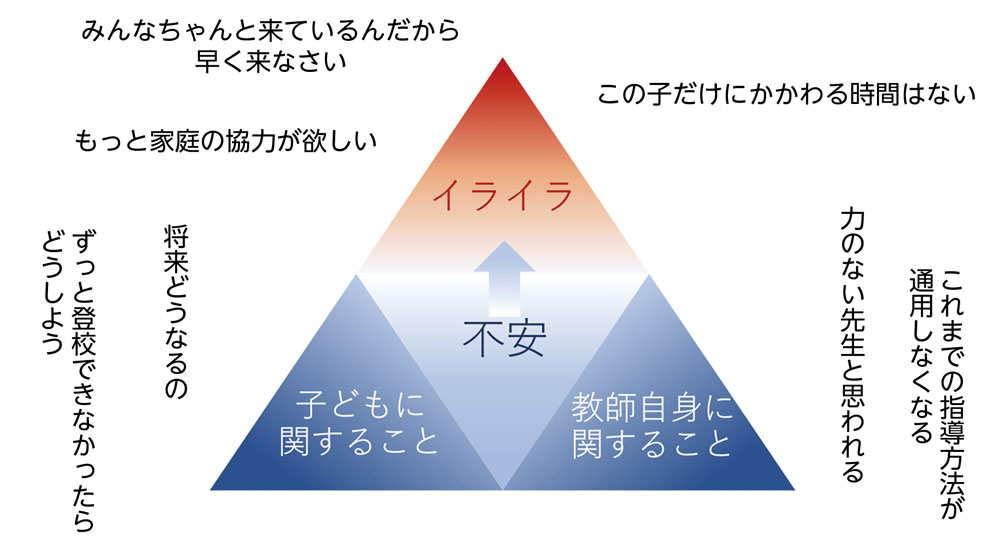

次の図をご覧ください。

不登校の子どもを前にしたとき、教師には子どもに関すること、自分自身に関すること、二つの不安が生まれます。

ずっと登校できなかったらどうしよう。

この子の将来はどうなってしまうのだろう。

といった子どもに関すること。

力のない先生だと思われる。

自分のこれまでの指導方法を変えなければならないのだろうか。

といった教師自身に関すること。

これらの不安はイライラに転化します。そして知らず知らずのうちにイライラをぶつける対象を探してしまうものです。この状態の教師が不登校の子どもに接すると、その子の緊張感を増大させてしまい、回復を難しくします。たとえ顔は笑顔でも、その心持ちは子どもに伝わってしまうものです。

では、湧き起こる不安はどうすれば良いのでしょう。

自分の不安に蓋をするのではなく、次のように気持ちを整理することが大切です。

ずっと登校できなかったらどうしよう。

→上手に休めばきっと動き出す。

この子の将来はどうなってしまうのだろう。

→きっと自分に合った生き方を見つける。

力のない先生だと思われる。

→力のある先生のクラスでも不登校になる子はいるし、休むことが子どもにとって必要な場合もある。

自分のこれまでの指導方法を変えなければならないのだろうか。

→これをきっかけに時代に合った指導方法を模索しよう。

「こうなったらどうしよう」ではなく、「こうなったらこう思う」という考え、信念が不安をやわらげます。

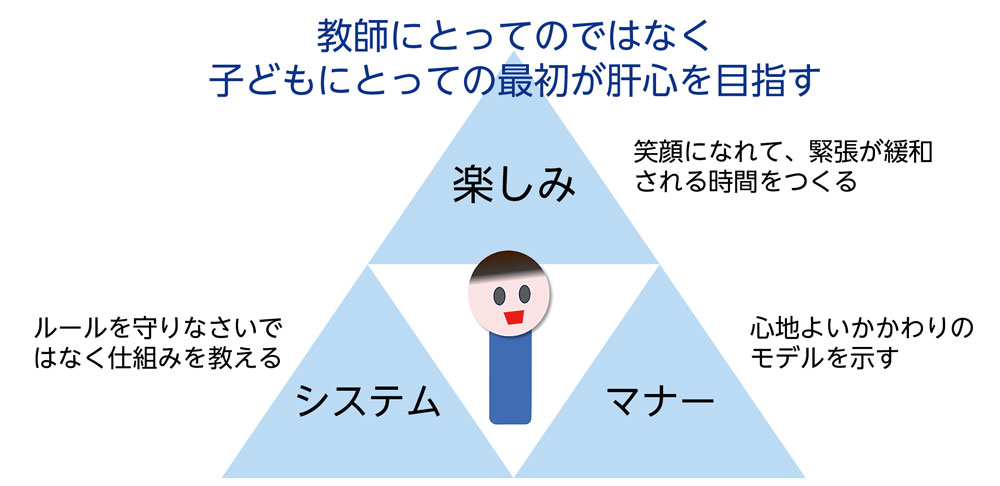

人は、見たいものを見ます。自分のアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)に気づき、子どもを信じることができるような情報を集めることも大切です。そして4月は、次の図を意識して生活してみてはどうでしょうか。こうすることによって、きっと子どもは学校が好きになっていきます。

厳しく管理したい先生との対話

今回は以下に、学年主任のY先生と、厳しく管理したいK先生との対話例を示します。ご参考になさってください。

K「最初が肝心なんで、厳しくいきましょう」

Y「最初が肝心というのは大賛成ですね。第一印象は覆りにくいって言いますからね」

K「そうです。なめられないようにしましょう」

Y「なめられないようにするっていうのはどういう状態ですか?」

K「反抗しないで、きちんと話が聞ける状態です」

Y「反抗しないで話を聞かせることは難しいことではないし、ある意味、先生方にとっては楽ですよね」

K「そうです。秩序が生まれますからね」

Y「ただ、それって表面的には従うけれど、内面が育ちにくいんですよね」

K「まあ、そういう傾向はありますよね。その辺りは徐々にでいいんじゃないですか」

Y「子どもは安心できる環境でしか育っていかないものだから、学校で安心できて、好きになれればいいですよね」

K「そんなものですかねえ」

Y「子どもが言うことを聞かないときって、先生が子どもの話に耳を傾けないときなんですよね」

K「でも、ルールを教えるって大切ですよね」

Y「ルールを教えるときに、子どもを制約するものというイメージを持たせるんじゃなくて、これはこういうシステムですよ、って教えたらいいんじゃないかな」

K「まあ、そうですね」

Y「そこに、ことさら脅しとかはいらないし、それは自主的にルールを守ろうという気持ちを弱らせるんだよね。そうするとバレなければいいって思っちゃう。それに先生の言動を子どもは模倣するからね。脅してしまうと子ども同士の関係も悪くなる」

K「それは、そうですね」

Y「最初が肝心だから、子どもが安心できて楽しく登校できるといいよね。教師もマナー良くいきましょう。そして1日1回は笑顔になれるようにしましょう。そうすれば子どもは学校が好きになるし、GWの連休明けにも、元気に来るよ」

K「そうですね。少し今までの自分のやり方を見つめなおした方がいいかもしれません」

Y「それは、どの先生も同じ。自分のやり方に違和感を持てないときは、成長が止まっているときだからね。気になることがあったら、どんどん言ってね」

K「よろしくお願いします」

※この連載は、原則として月に1回の更新予定です。

<千葉孝司 プロフィール>

ちば・こうじ。1970年北海道生まれ。元・公立中学校教諭。ピンクシャツデーとかち発起人代表。いじめ防止や不登校対応に関する啓発活動に取り組み、カナダ発のいじめ防止運動ピンクシャツデーの普及にも努める。著書に「いじめと戦う!プロの対応術」(小学館)、「令和型不登校対応マップ」「WHYとHOWでよくわかる!いじめ 困ったときの指導法」「WHYとHOWでよくわかる!不登校 困ったときの対応術」(いずれも明治図書出版)等がある。

千葉孝司先生のご著書(必読の名著!)、好評発売中です。