学びの基盤とは、いったい何でしょう? 基礎知識の習得でしょうか? それとも…?

- 連載

- 大切なあなたへ花束を

学校の大きな目的の一つに「知識を学び取る」ということがあります。特にかけ算の九九のように、学習の重要な基礎となる知識は、なんとか全員に習得してほしいと考え、その結果こそが学びの基盤になるのだ、と考える方も多いのではないでしょうか。しかし、こうした知識の習得以前に、本当に大切な学びの基盤があるのではないか、と宮岡先生は語ります。

【連載】大切なあなたへ花束を #16

執筆/みんなの学校マイスター・宮岡愛子

学びの基盤とは、何でしょう?

学びの基盤とは、みなさん、何だと思われますか?

それをぜひ、こんな例え話で考えてみたいと思います。

2年生になると、かけ算の九九の学習が始まりますね。

子どもたちも

「学ぶんだ! 覚えるんだ!」

と高い意欲をもつ単元です。

指導する方も、こんなふうに考えている人が多いのではないかと思います。

九九はこれからの算数の学習に絶対に必要となる基礎の基礎だし、ここでつまずいたら大変なことになる。みんなが一斉に、すらすらと暗唱できるようになること。それをゴールにしなければ…。

もちろん、全員が九九をよどみなく唱えられるのなら、それにこしたことはありません。

でも、それをゴールにするのは違うと思うのです。 それにこだわりすぎている現場が多いのではないでしょうか。

私の大好きな実践をひとつご紹介します。

子どもたちがグループ机に分かれて、「かけざんおみくじ」をする、というものです。

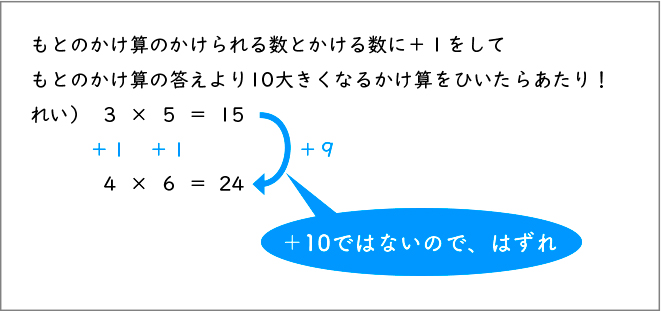

かけざんおみくじのルールは以下の図のとおりです。

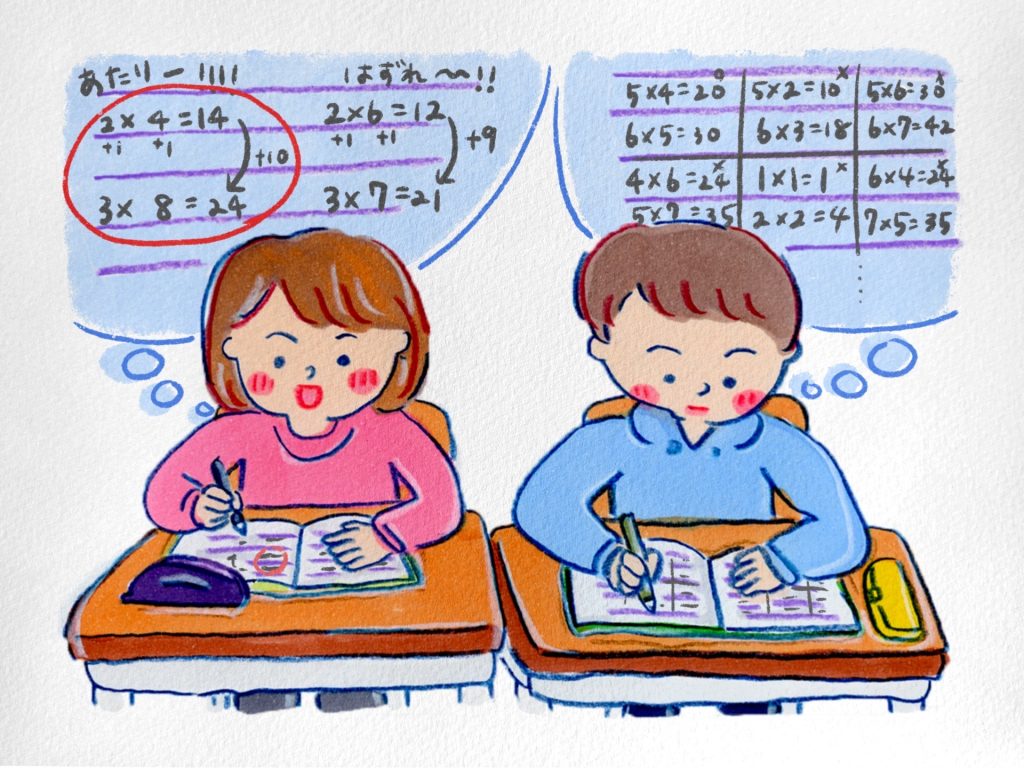

この「あたり」を、グループごとに協力してたくさん見つけよう、という学びが始まりました。

子どもたちが話し合います。

その中には、特別支援学級の在籍児童も、少し学校に来にくい児童も、九九をまだ覚えきれていない児童も、そしてメッチャ算数が得意な児童ももちろんいます。

特別支援学級に在籍している児童には、九九表が渡されていました。

「私は、4の段をするわ」

「そしたら、ぼくは、6の段にする!」

「2の段にしようかな」

と自分たちでどこの段をやるのか、どんどん決めて計算をしていきます。

そして、答えが10になるのを見つけると、「あっ、見つかった」と、とても嬉しそうに大きな声で伝え合っています。

見ている私にも「6の段は苦手やねん」「私は7の段は無理」「2の段と5の段は簡単」「全部覚えてる~」「おれ意外と9の段は行けるで」と話してくれました。

そうやって、一人一人が自分の学びに向き合っていました。

九九が苦手な子どもは、もちろん、自分ができるところを選んでいます。わからないときはすぐに九九表を見るのもオッケー、グループで聞くのもオッケーです。お互いに補い合って計算をしている素敵な姿がたくさん見られました。

これって、究極の個別進度学習です。

自分は、ここの段ならできるよ、ほかの段はみんなで助け合ってやっていこうよ、分からん段は教えてよ…と素直に伝え合います。

友だちとの対話を通すことで、自分の現在地点と今後の課題を正しく把握していけるのです。

そして、その先には、タブレットによる個別の学びも広がっていきます。

最近では、未就学の小さな子どももYoutubeなどネットでどんどん知識を吸収し、学校で学ぶ前に九九を言えるようになっている、というようなケースも多く見受けられます。

今の子どもたちは、九九であれ漢字であれ、自分でやりたいこと、やるべきことを選んで、自ら進んで学ぶことができるのです。

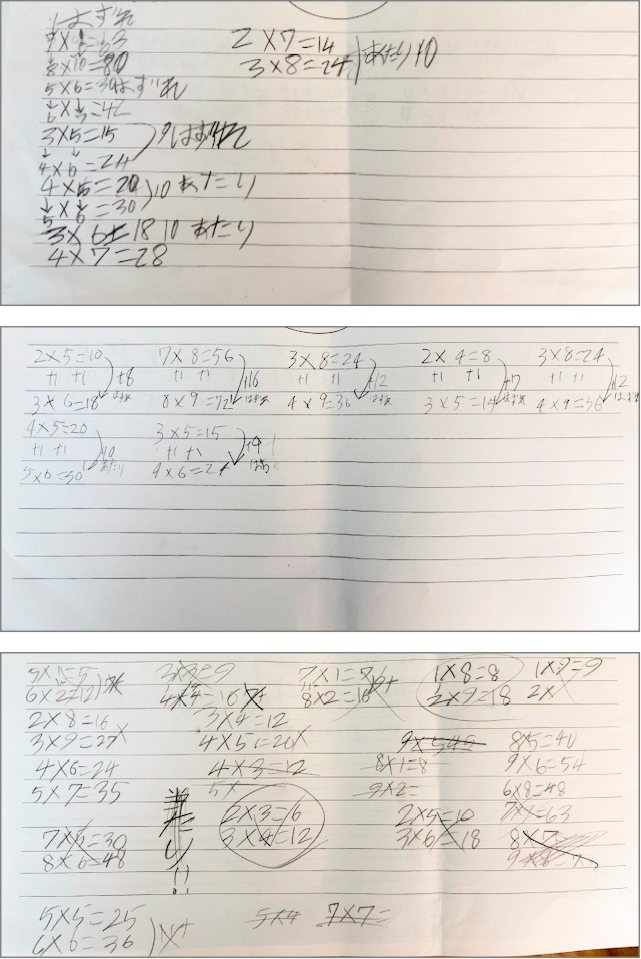

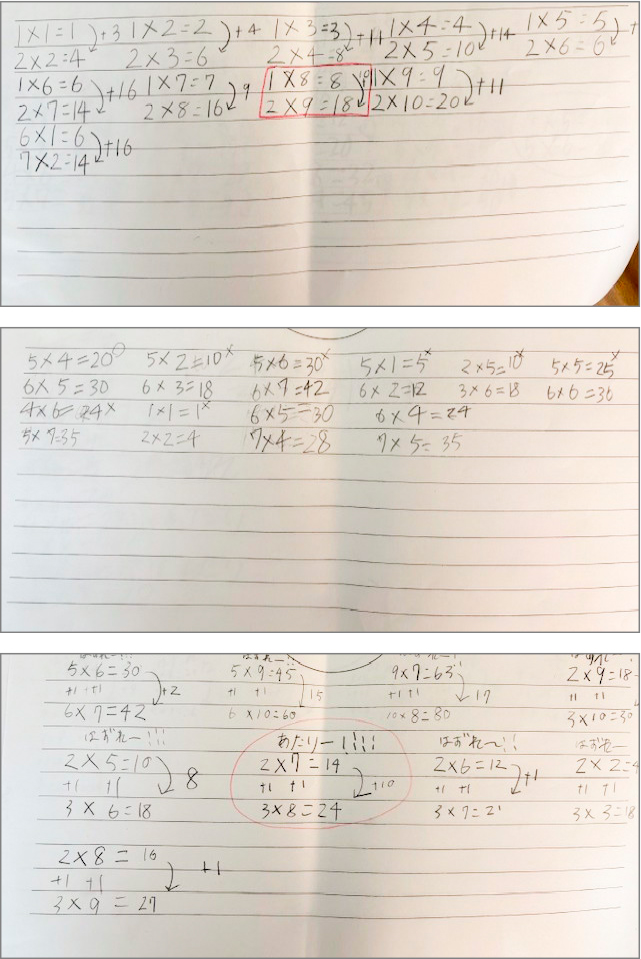

以下の写真は、さまざまな子どもたちのノートの様子です。

九九表を使った子もいます。丁寧に一つずつ、やり方を書きながら進めている子もいます。流れるように計算をしている子もいます。

でも、全員が楽しそうに自分らしい学びを進めていました。こうして、どの子も九九に対して自分なりの自信を持つことができるようになっていきました。

一方で、これまでと同じように「九九をすべてそらんじられる」という個々人の成果のみ重視するような授業のスタイルでは、できる子とできない子の間には分断が生じるのではないでしょうか。

学びの基盤は、「知識を得た」という結果ではなく、それに至るまでのプロセス…つまり子どもと子どもをつなぐことではないかと思います。

分からなければ、分かるように答えを見たっていい。友だちに聞いたっていい。

周りの子どもたちも、「いつでも聞いてね」という思いで受け止めてくれる空気感。

それが、安心できるクラスをつくります。毎時間の授業の中でそんな心理的安全性が確保されていたら、子どもは安心して学校に来るのではないでしょうか。

子どもたちのつながりのために

このクラスには、学校に来にくい子どもがいました。Aさんとしましょう。

はじめのうちは、月に数日しか来られないような日もあったAさんですが、昨年度の三学期には、他の子どもたちとのつながりが強く育ち、休まずに来ることができる日が増えていました。

ときには、息切れして朝から登校できなかった日もありました。

でも、そんなときも、保護者から「遅くなったけど、昼から学校に行ってもいいですか」と電話がありました。

Aさんが「今からでも行きたいねん」と伝えたそうなのです。

すごいです。少し恥ずかしそうにしながらもうれしそうに登校してきたAさんの姿に、もちろんまわりのみんなは「待ってたよ!」「やった!」と声をかけていました。

ある日、道徳の授業の時間で、「あきらめない」がテーマの授業がありました。

子どもたちが自分の「あきらめない」ことを考え、グループのみんなに伝え合います。

Aさんは、「学校に毎日いくこと」だとみんなに伝えました。

子ども同士のつながりがあり、「わからないから教えて」「困っているから助けて」と言える心理的安全性があったら、不登校は解決するのではないか。そう強く思えた瞬間でした。

これは、大人になったとき、「人に助けを求める力」=受援力につながっていきます。今、社会で生きていくために必要と言われる力です。

この後、2時間目のかけ算おみくじは、お互いに問題を考え、「+8になるのはどれでしょう」とか、「+3になるのはなんやろう?」と出題していました。みんなが楽しそうに学んでいたのは言うまでもありません。九九が苦手な子たちも、何回も唱えることで覚えることにつながっていきました。

学級担任がつくってきたつながりの中での個別最適な学びと協働的な学び。これを現場で実践することこそ、子どもが安心できるのです。

今、自分の学級の、学年の、学校の子どもたちがつながっていくために何を捨てるか、教職員のみんなで問い直しをしませんか。

イラスト/フジコ

宮岡愛子(みやおか・あいこ)

みんなの学校マイスター

令和7年度あかし教育研修センタースーパーバイザー。社会教育士。私立の小学校教員として教職をスタートするが、後に大阪市の教員となり、38年間務める。教員時代に木村泰子氏と出会い、その後、木村氏の「みんなの学校」に学ぶ。大阪市小学校の校長としての9年間は「すべての子どもの学習権を保障する」学校づくりに取り組んだ。現在は、「みんなの学校マイスター」として活動している。