主体的な学びのためには、子供たちの多様な教材への任意のタイミングでのアクセスが必要 【中教審レポートと関係者インタビューで綴る 次期学習指導要領「改訂への道」#09】

前回から、中央教育審議会の委員であり、教育課程企画特別部会の主査代理として学習指導要領の方向性の審議に携わる、堀田龍也教授(東京学芸大学教職大学院)にデジタル・テクノロジー(以下、デジタル)と学校教育についてお話を伺いました。今回は、分かりやすい学習指導要領とデジタル技術の関係について、同部会で提案をされた内容の後半から紹介をしていきます。

なお学校教育とデジタルの活用を考えていく上で、非常に大きな示唆を与えてくれる、堀田龍也教授と田村学主任視学官(文部科学省)による、リーディングDXスクール特別講座、「これからのGIGA!!!教科の学びをどう深める!?」も、ぜひ下記URLよりご参照ください。

https://www.youtube.com/watch?v=IbvS65qEMo4&t=2048s

目次

学習指導要領コードを細分化し、教科書や教材と紐付ける

前回、学習指導要領を構造化し、そこにタグ付けをすることで、先生方にとって非常に使いやすいものになる。そういう表現方法は取れないかというお話をしました。

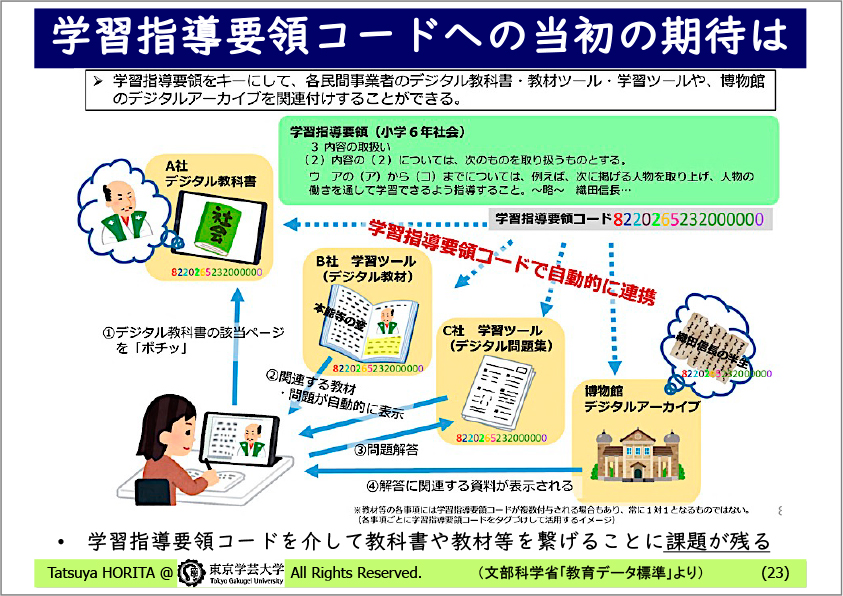

先の教育課程企画特別部会での提案の後半でお話をしたのは、学習指導要領と教科書や教材の関係です。学習指導要領の各項目と、教科書のどのページがつながっているのかを整理し、対応関係が見えるようにできないかということなのです。欲を言えば、全教科書会社の教材を横に並べて見ることができればよいのですが、そこは権利関係でむずかしいかもしれません。ですが、せめて各地域が採択している教科書について、学習指導要領と教科書や副教材などの教材との関係がすぐに分かるようにできれば、指導経験の少ない先生にとっても非常に分かりやすく、使いやすいものになるでしょう。

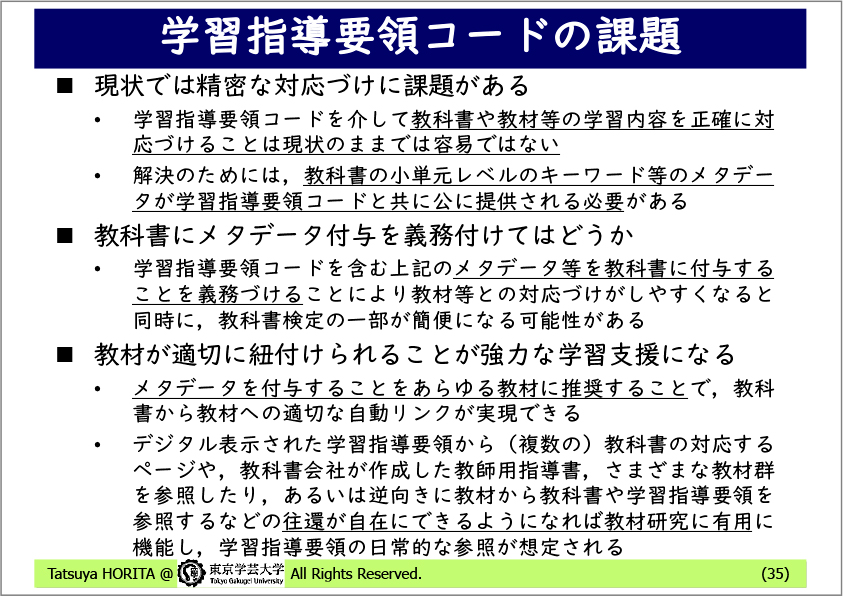

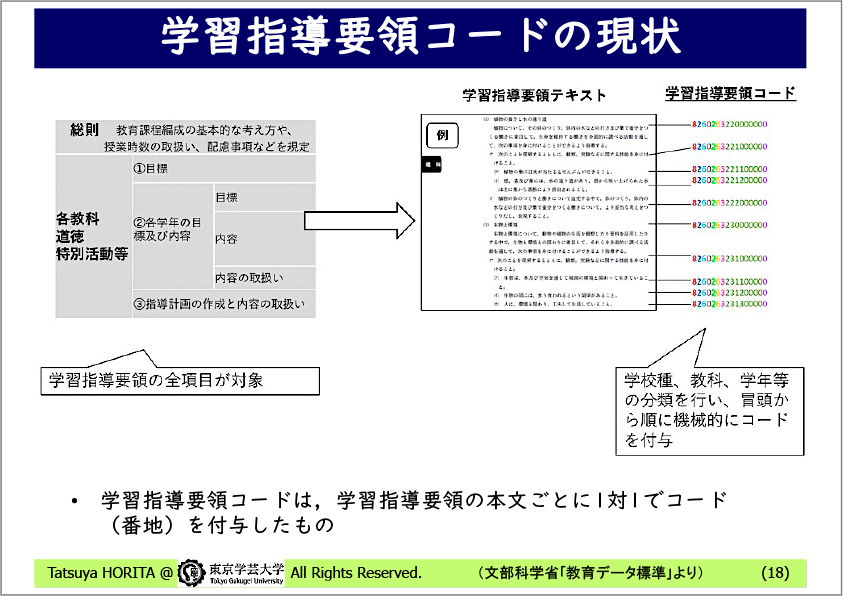

実は、そうしたことを見越して、現行でもすでに学習指導要領と対応したコードが振られており、それを使ってできないかという話になるわけです(資料1参照)。しかし前回触れた通り、学習指導要領の粒度と、個別の教科書や教材のページとの粒度が異なるので、木も見て森も見られるようなインターフェースがなければなりません。もちろん、粒度の大きい学習指導要領コードをもっと細分化し、教科書や教材と紐付けていくような取組も必要です。

【資料1】

そして、全教科書の各ページに「これは学習指導要領のこのコード」とタグ付けしておくことも求められます。もちろんデジタルであれば、メタデータとして付けることができるのですが、紙教材であってもそれを付けておきさえすれば、コンピュータで容易に同じコードをもつ内容や教材を探し出すことができるわけです。

それができると、先生がある教科書のページから学習指導要領に飛び、そこから学習指導要領解説編を読み、さらに対応するドリルのページを確認して、子供たちの実態に合わせてどのように授業で使うかを考えることができます。このような教材研究が、短時間で効率的に行うことができれば、必ずしもその教科のエキスパートでなくても一定の教材研究を容易に行うことができ、必ず教育の質の向上という点で意味があるでしょう(資料2参照)。

【資料2】

これについては、前回も少し触れた通り、関連が比較的確認しやすい内容知だけでなく、方法知についても同様に整理して活用することができます。例えば、「観察する」という学習方法は、主に理科などで行われるわけですが、何年生のどのような単元で行われているのか取り出すことができれば、「ああ、4年でこれをやるから、3年ではこれくらいをやっておこう」とか、「4年でここまでやっているのだから、5年ではここまでできそうだ」と考えることができるのです。

あるいは教科を超えて、社会科や総合的な学習の時間で、事前に「観察して写真に撮って記録する」という学習が行われていれば、それを理科でも活用できそうだと考えられますし、社会科などで学習する前に理科で行うとすれば、「この理科の学習でしっかり観察や写真の記録を押さえておこう」と考えることができるでしょう。内容知については、教科教育に精通していれば大体分かっていると思いますが、この方法知の関連については専門教科以外は知らないことも多く、教科等横断的に学びにつながるインパクトが大きいだろうと思います。

繰り返しになりますが、それらができるようにするためには、学習指導要領がきちんと構造化され、そこにコードが付与されることが必要です。ただし、それができれば、学習指導要領や解説から教科書や教材、ドリル類まで簡単に移動でき、同一教科内における異学年の学習はもちろん、教科を超えた関連も確認しながら年間指導計画や単元計画を考えることも、比較的容易になっていくと思います。それは先生から見れば、アクセシビリティの高い学習指導要領になり、きっと教材研究がやりやすくなり、結果として授業の質を上げることにつながるでしょう。

先日の提案では私が共同研究を行っている企業の先行実践を複数紹介したのですが、コストや権利関係の問題があるため、現時点では容易に実現できるとは言いがたいところです(資料3参照)。ですから、15年くらい先まで見越して提案を行いました。次期学習指導要領が小学校で5年後に実施になる頃までにある程度のシステムができていれば、それが現場で活用される間にどんどん精度が上がっていって、15年後には使いやすいものになっているのではないかということなのです。

【資料3】